五代十国:中国历史的关键转折点

乱世开篇:五代十国的登场

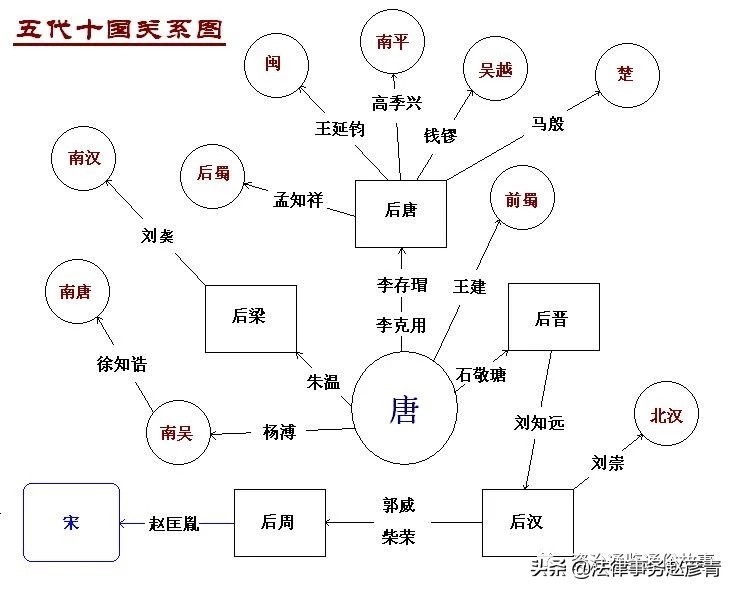

五代十国(907 年 - 979 年),是中国历史上一段大分裂时期,上承唐代,下启宋代 。这一时期,中原地区先后出现后梁、后唐、后晋、后汉和后周五个政权,史称 “五代”;与此同时,在南方及河东地区,还存在着十个主要的割据政权,被合称为 “十国”,分别是前蜀、后蜀、南吴、南唐、吴越、闽国、南楚、南汉、南平、北汉。

唐朝末年,藩镇割据,政治腐败,民不聊生。公元 907 年,梁王朱全忠废唐哀帝李柷,自行称帝,建国号为大梁,定都开封,史称后梁,这也标志着唐朝的灭亡,五代十国时代的开启。此后,中原地区政权更迭频繁,短短五十余年间,五个朝代如走马灯般交替。后梁龙德三年(923 年),李存勖在魏州称帝,建国号大唐,史称后唐,同年十月,唐军攻陷开封,后梁末帝自杀,后梁灭亡。清泰三年(936 年),河东节度使石敬瑭向契丹称臣,在契丹的扶持下称帝,国号大晋,是为后晋高祖,同年底,后晋攻陷洛阳,后唐灭亡。开运三年十二月(947 年 1 月),契丹军攻入开封,后晋灭亡 。次年二月,后晋河东节度使刘知远在太原称帝,五月南下,六月占领开封,改国号为汉,史称后汉。乾祐三年(950 年)十一月,邺都留守郭威率兵入京,次年称帝,国号大周,史称后周。显德六年(959 年),后周世宗柴荣病死,其子柴宗训即位,次年正月,禁军将领赵匡胤发动陈桥兵变,夺取皇位,建立宋朝,五代结束。

在中原政权频繁更迭的同时,南方及河东地区也陷入了割据混战的局面。各个割据政权拥兵自重,彼此之间或为争夺土地、人口,或为争夺资源、财富,战争不断。这些政权的统治范围大小不一,实力强弱也各不相同。有的政权如南唐,在李璟、李煜统治时期,经济文化繁荣,一度成为南方的强国;而有的政权如北汉,地处北方,依附于契丹,国小民贫,在十国中实力相对较弱。

五代十国时期,政治动荡不安,战乱频繁,社会经济遭到了严重的破坏,百姓生活困苦不堪。然而,正是在这样一个看似黑暗混乱的时期,却对中国历史的进程产生了深远而复杂的影响,它宛如一个历史的十字路口,诸多因素在此交汇碰撞,为后世的发展奠定了基础,也为中国历史的演进注入了新的活力。

政治的破碎与重塑

(一)中央权威崩塌

唐朝末年,藩镇割据势力已然尾大不掉,中央政权对地方的掌控力急剧下降。安史之乱后,唐王朝元气大伤,虽勉强维持着统治,但已无力彻底解决藩镇问题。各地节度使拥兵自重,名义上尊奉中央,实则在自己的辖区内自行其是,自行任免官员、征收赋税、扩充军队,形成了一个个独立的小王国。例如 “河朔三镇”,长期割据一方,与中央对抗,唐王朝多次征讨均以失败告终 ,只能默认其存在。

随着唐朝中央权威的不断衰落,宦官势力也开始趁机崛起,干预朝政。他们操纵皇帝的废立,掌控朝廷大权,使得政治愈发黑暗腐败。如唐昭宗时期,宦官刘季述发动政变,囚禁昭宗,另立太子,将朝政玩弄于股掌之间。而朝臣们为了争夺权力,也相互倾轧,党争不断,进一步削弱了中央政权的凝聚力和执行力。

在这样的政治环境下,唐朝的统治摇摇欲坠。公元 907 年,朱温废唐哀帝,建立后梁,标志着唐朝的正式灭亡,也宣告了中央权威的彻底崩塌。此后,五代十国时期,中原地区政权更迭频繁,短短五十余年间,就经历了五个朝代的更替。每个政权都面临着内忧外患的局面,难以建立起稳固的统治秩序。政权内部,皇位争夺激烈,弑君篡位之事屡见不鲜,如后梁太祖朱温被其子朱友珪所杀,朱友珪又被其弟朱友贞所杀;政权外部,各个割据势力之间相互攻伐,战争不断,使得社会动荡不安,百姓生活在水深火热之中。

(二)地方势力崛起

在中央权威崩塌的同时,地方势力迎来了崛起的契机。五代十国时期,各地节度使凭借手中的军事力量,纷纷割据一方,建立起自己的政权。这些割据政权遍布全国各地,形成了多个政治中心,使得国家陷入了严重的分裂状态。

地方势力的崛起,使得各地的政治格局发生了巨大的变化。他们在自己的统治区域内,建立起了相对独立的政治、经济和军事体系。在政治上,自行任命官员,建立官僚机构,形成了一套与中央政权不同的政治制度;在经济上,控制着当地的土地和资源,征收赋税,发展农业、手工业和商业,以满足自身的发展需求;在军事上,扩充军队,训练士兵,打造了一支支强大的武装力量,以维护自己的统治地位和领土安全。

这些地方势力的崛起,对中国历史的发展产生了深远的影响。一方面,他们的割据混战,使得社会秩序遭到严重破坏,经济发展受到极大阻碍,百姓生活困苦不堪。另一方面,地方势力的崛起也为后来的政治变革埋下了伏笔。在长期的分裂割据过程中,人们逐渐认识到分裂的危害,渴望实现国家的统一。同时,各个割据政权在政治、经济和军事等方面的探索和实践,也为后来的统一王朝提供了经验教训,推动了中央集权制度的不断完善和发展。

(三)政治制度的探索

五代十国时期,虽然政治动荡不安,但各个政权在政治制度方面也进行了一些探索和改革,这些变革对后来宋朝及后世的政治体制产生了重要影响。

在官制方面,五代十国大体沿袭了唐朝的三省六部制,但也有所变化。例如,枢密院的地位在这一时期得到了显著提高。唐代宗时设内枢密使,本由宦官担任,掌传递诏旨密奏。唐末改由士人充任。后梁时期,梁太祖朱温鉴于唐代宦官之祸,改枢密院为崇政院,以亲信士人敬翔为崇政院使。后唐庄宗李存勖灭梁后,又将崇政院改为枢密院,设枢密使二人,由宦官、士人相互充任。此后,枢密院的权力不断扩大,逐渐成为掌管全国军事的重要机构,与宰相分掌文武大权。这种变化为后来宋朝中书、枢密对掌文武二柄的职官体制奠定了基础。

此外,三司使在五代十国时期也逐渐崛起,掌管全国财政大权。三司即盐铁、户部、度支三个财政部门的统称,在唐代初期由户部下辖的四司分管,随着国家财政收入的增加和经济管理需求的提升,唐末五代时期三司合并为一个独立的机构 —— 三司使司。三司使的出现,使得财政管理更加集中和专业化,对后世财政制度的发展产生了重要影响。

在科举制度方面,虽然五代十国时期战乱频繁,但各个政权依然重视科举取士,将其作为选拔人才的重要途径。不过,由于社会动荡,科举制度在这一时期也受到了一定的影响,考试的规模和频率都有所下降。然而,正是在这种艰难的环境下,科举制度依然顽强地延续着,为后来宋朝科举制度的繁荣发展保留了火种。并且,五代十国时期的科举制度在考试内容和形式上也进行了一些调整和创新,如增加了对时务策的考察,更加注重考生的实际才能和对现实问题的思考能力,这些变革为宋朝科举制度的进一步完善提供了有益的借鉴。

经济的起伏与转型

(一)前期的短暂繁荣

五代前期(907 年 - 930 年),在历经唐朝末年的动荡后,部分地区迎来了相对稳定的政治环境,这为经济的复苏与发展提供了难得的契机。农业作为古代社会的经济基础,在这一时期得到了重视和发展。各地政权纷纷采取措施,鼓励开垦荒地,兴修水利,推广先进的农业生产技术。例如,吴越政权在太湖流域修筑了许多水利工程,如著名的捍海石塘,有效地抵御了海潮的侵袭,保护了农田,使得当地的农业生产得以稳定发展,粮食产量大幅提高。

与此同时,手工业也呈现出蓬勃发展的态势。造纸业技术不断革新,纸张的质量和产量都有了显著提升,不仅满足了国内的需求,还通过贸易远销海外。印刷业在这一时期取得了重大突破,雕版印刷技术得到广泛应用,书籍的印刷数量大幅增加,这不仅促进了文化的传播,也为教育的发展提供了有力支持。染料和织造行业同样发展迅速,南方地区的丝绸以其精美的工艺和绚丽的色彩闻名遐迩,成为重要的出口商品。

商业活动在五代前期日益繁荣,城市逐渐恢复了往日的生机与活力。长安、洛阳等传统商业中心虽然在战乱中受到一定程度的破坏,但随着经济的复苏,商业活动再度活跃起来。同时,一些新兴的商业城市如扬州、成都等迅速崛起,成为地区性的商业中心。这些城市中,店铺林立,商品琳琅满目,涵盖了日常生活用品、奢侈品、手工艺品等各个领域。商业活动的繁荣还带动了货币经济的发展,铜钱、铁钱等货币的使用更加广泛,为商业交易提供了便利。

(二)中期的波折

然而,五代中期(930 年 - 960 年),政治局势再度陷入动荡,政权更迭频繁,战争不断。这种不稳定的政治环境对经济发展产生了严重的负面影响。官府为了满足战争和统治的需要,对农民征收繁重的赋税,使得农民不堪重负,大量土地被荒废,农业生产急剧下降。同时,战乱导致人口大量伤亡和流离失所,劳动力短缺,进一步削弱了农业生产的基础。

商业活动也受到了极大的限制。战争破坏了交通设施,使得货物运输困难,商业贸易的成本大幅增加。各地政权为了保护自身利益,纷纷设置关卡,征收高额关税,阻碍了商品的流通和市场的统一。此外,货币制度的混乱也给商业活动带来了诸多不便,不同地区使用的货币种类繁多,价值不一,导致交易风险增加,商业活动的规模和范围都受到了严重的制约。

(三)商业贸易的突破

尽管面临着重重困难,五代十国时期的商业贸易依然展现出了强大的生命力。随着航海技术的进步和对外交流的增加,商业活动开始向海外拓展。中国与东南亚、南亚和阿拉伯地区的商业往来日益密切,海上丝绸之路在这一时期得到了进一步的发展。中国的丝绸、瓷器、茶叶等商品通过海上贸易远销海外,深受各国人民的喜爱,而国外的香料、珠宝、药材等商品也源源不断地输入中国,丰富了国内市场。

在国内,商业组织和交易方式也发生了一些新的变化。商会、货栈、店铺等商业机构逐渐兴起,它们在商业活动中发挥着越来越重要的作用。商会的出现,使得商人之间能够更好地联合起来,共同应对商业风险,维护自身利益。货栈则为货物的储存和中转提供了便利,提高了商业运输的效率。同时,随着商业活动的日益频繁,货币的使用逐渐普及,货币交换逐渐取代了物品交换,成为主要的交易方式。这一变化不仅提高了交易的效率,也促进了商业活动与手工业和农业生产的结合,形成了一个相对完整的商业生态系统。

(四)经济重心南移

五代十国时期,另一个重要的经济现象是经济重心的南移。自唐朝安史之乱后,北方地区战乱频繁,社会经济遭到严重破坏,大量人口为了躲避战乱纷纷南迁。到了五代十国时期,这种人口南迁的趋势进一步加剧。南方地区相对稳定的政治环境和优越的自然条件,吸引了大量北方人口的迁入。这些南迁的人口不仅为南方带来了丰富的劳动力,还带来了先进的生产技术和生产经验,促进了南方经济的快速发展。

在农业方面,南方地区的土地得到了进一步的开发和利用,水稻种植技术不断提高,产量大幅增加。太湖流域、鄱阳湖流域和洞庭湖流域等地区逐渐成为全国重要的粮食产区,出现了 “苏湖熟,天下足” 的美誉。手工业方面,南方的丝织业、陶瓷业、造纸业等行业发展迅速,超过了北方地区。商业方面,南方的城市商业繁荣,对外贸易发达,扬州、成都、广州等城市成为重要的商业中心。

经济重心的南移对中国历史的发展产生了深远的影响。它改变了中国的经济格局,使得南方地区成为全国经济的重心,这种经济格局一直延续到明清时期。同时,经济重心的南移也促进了南方地区的文化发展,使得南方在文化、教育等方面逐渐超过北方,对中国文化的发展产生了重要的影响。

文化的多元与交融

(一)文化的地域分化

五代十国时期,由于政治上的分裂,各地文化在相对独立的环境中发展,逐渐形成了鲜明的地域特色,在诗词、书法、绘画等艺术领域表现得尤为突出。

在诗词方面,西蜀和南唐成为两大创作中心,风格各异。西蜀词以花间派为代表,以韦庄、欧阳炯等人为代表的词人,其作品多描绘宫廷贵族的奢华生活和男女之情,词风绮丽香艳,辞藻华丽雕琢,情感细腻婉约。如韦庄的《菩萨蛮・人人尽说江南好》:“人人尽说江南好,游人只合江南老。春水碧于天,画船听雨眠。垆边人似月,皓腕凝霜雪。未老莫还乡,还乡须断肠。” 将江南的美景与游子的思乡之情巧妙融合,词句优美,情感真挚。南唐词则更注重情感的抒发,意境较为开阔。冯延巳、李璟、李煜等南唐词人,其作品在继承花间词风的基础上,融入了对人生的感慨和对家国命运的忧虑,情感更加深沉。尤其是李煜,他前期的词作多写宫廷生活的奢华,后期国破被俘后,词风大变,作品充满了对身世的悲叹和对故国的思念,如《虞美人・春花秋月何时了》:“春花秋月何时了,往事知多少。小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。” 以生动的比喻和深刻的情感,成为千古绝唱。

书法领域,南北风格也有所不同。北方书法继承了唐代的雄浑大气,注重笔法的刚劲有力和结构的严谨规整;南方书法则更倾向于婉约秀丽,追求笔墨的灵动流畅和意境的优雅清新。例如,杨凝式是五代时期著名的书法家,他的书法风格独特,融合了唐法与魏晋风度,既有唐代书法的严谨法度,又有魏晋书法的自然洒脱,其代表作《韭花帖》,字体疏朗,用笔含蓄,展现出一种独特的韵味。

绘画艺术同样呈现出地域分化的特点。北方山水画派以荆浩、关仝等为代表,他们生活在北方的崇山峻岭之间,所描绘的山水雄伟壮阔,气势磅礴。荆浩的《匡庐图》,以全景式构图展现了庐山的巍峨壮丽,山峦高耸,瀑布飞泻,笔墨劲健有力,体现了北方山水的雄浑之气;关仝的《关山行旅图》,描绘了关陕一带的山川景色,峰峦叠嶂,寒林萧瑟,画面中点缀着行旅之人和村落房舍,充满了生活气息。南方山水画派以董源、巨然为代表,他们描绘的是江南水乡的秀丽风光,画面平淡天真,温润柔和。董源的《潇湘图》,以细腻的笔墨和淡雅的色彩,展现了江南的烟雨朦胧、山峦起伏、江水浩渺,富有诗意;巨然的《秋山问道图》,描绘了深山幽谷中,秋林环抱,茅舍数间,几位隐士在溪边谈经论道,营造出一种宁静清幽的氛围。

(二)南北文化交流

尽管五代十国时期政治分裂,但人口的迁徙流动却促进了南北文化的交流与融合。唐末五代时期,北方战乱频繁,大量人口南迁,他们不仅带来了北方的文化和技术,也与南方当地的文化相互碰撞、交融。

随着人口的迁移,北方的文学、艺术、学术等方面的成果传入南方,对南方文化的发展产生了重要影响。例如,北方的诗歌创作风格和技巧被南方诗人所吸收借鉴,丰富了南方诗歌的内涵和表现形式。同时,南方的文化也逐渐传播到北方,如南唐的音乐、舞蹈等艺术形式,以其优美的旋律和独特的风格,受到北方人的喜爱,逐渐在北方地区流传开来。

文化交流还体现在学术思想领域。南北学者之间的交流互动,促进了不同学术观点的碰撞与融合。儒家思想在南北地区都得到了传承和发展,但在具体的阐释和应用上存在差异。通过交流,南北学者相互学习,取长补短,推动了儒家思想的进一步发展和完善。此外,佛教、道教等宗教文化在南北之间也广泛传播,不同地区的宗教流派相互影响,促进了宗教文化的多元化发展。

(三)文化领域的创新

五代十国时期,尽管社会动荡不安,但在史学、诗词、绘画等文化领域依然取得了令人瞩目的成就,展现出独特的创新精神。

史学方面,《旧唐书》的编撰是这一时期的重要成果。唐代原有丰富的历史记载,但由于安史之乱和藩镇战争,许多史料散失。五代时期,后梁、后唐等政权开始重视搜集唐代史料,为《旧唐书》的编撰奠定了基础。后晋天福六年(941 年)至开运二年(945 年),刘昫、张昭远等人在广泛搜集资料的基础上,历经数年完成了《旧唐书》的编撰。这部史书保存了大量唐代的原始资料,对于研究唐代历史具有极高的价值,为后世了解唐代的政治、经济、文化等方面提供了重要依据。

诗词领域,五代十国是词发展的关键时期。这一时期,词的创作逐渐摆脱了唐代以来的束缚,题材和内容更加丰富多样,风格也更加多样化。除了前文提到的花间派和南唐词的独特风格外,词人在词的表现手法和艺术技巧上也有了新的突破。他们更加注重情感的表达和意境的营造,运用比喻、拟人、夸张等修辞手法,使词的语言更加生动形象,富有感染力。同时,词的格律也逐渐规范和完善,为宋代词的鼎盛发展奠定了基础。

绘画艺术在五代十国时期达到了相当高的水平,在继承唐代绘画传统的基础上,展现出独特的创新风格。山水画方面,南北两大画派的形成,为中国山水画的发展开辟了新的道路。荆浩、关仝等北方画家以雄伟壮美的北方山水为题材,开创了全景式山水画的构图方式,强调笔墨的雄浑有力和气势的磅礴恢宏;董源、巨然等南方画家则以江南水乡的秀丽风光为蓝本,创造了平淡天真、温润柔和的绘画风格,注重笔墨的细腻和意境的营造。花鸟画领域,黄筌和徐熙的出现,使花鸟画发展到了一个新的阶段。黄筌的宫廷花鸟画注重写实,色彩艳丽,描绘的珍禽异卉栩栩如生;徐熙的江湖水鸟画则以野逸的风格著称,注重笔墨的情趣和自然的韵味,形成了 “黄家富贵,徐熙野逸” 的独特风格,对后世花鸟画的发展产生了深远影响。此外,顾闳中的《韩熙载夜宴图》以其细腻的笔触、生动的人物形象和独特的叙事手法,成为中国绘画史上的经典之作,展现了五代时期人物画的高超水平。

民族的融合与重构

(一)民族迁徙与交流

五代十国时期,各政权之间的战争频繁,导致了大规模的民族迁徙。中原地区作为政治、经济和文化的中心,成为了各方势力争夺的焦点,战争的硝烟弥漫于此,使得百姓生活在水深火热之中。为了躲避战乱,大量中原汉人纷纷南迁,他们越过黄河,跨过长江,来到相对稳定的南方地区。这些南迁的汉人,不仅带来了中原地区先进的生产技术和文化传统,也与南方当地的少数民族相互交流、融合,促进了南方地区的经济发展和文化繁荣。

与此同时,少数民族政权的建立和发展,也促进了民族之间的交流与融合。在北方,契丹族逐渐崛起,建立了辽朝。契丹族原本是游牧民族,生活在北方的草原地区,他们以畜牧业为主,擅长骑射。随着辽朝的建立,契丹族与中原地区的交往日益密切,他们学习中原地区的政治制度、文化艺术和生产技术,逐渐接受了汉族文化的影响。同时,契丹族也将自己的文化和习俗传播到中原地区,如契丹族的服饰、饮食、音乐等,都对中原地区产生了一定的影响。

在中原地区,沙陀族也建立了多个政权,如后唐、后晋、后汉等。沙陀族原本是西突厥的一个分支,生活在今新疆准噶尔盆地东南、天山山脉东部一带 。唐朝时期,沙陀族内迁中原,逐渐与汉族融合。五代时期,沙陀族凭借其强大的军事力量,在中原地区建立了政权。在这些政权的统治下,沙陀族与汉族之间的交流更加频繁,他们相互学习、相互影响,在文化、风俗、语言等方面逐渐融合。例如,沙陀族的统治者在政治制度上借鉴了汉族的封建制度,采用了三省六部制等政治制度;在文化上,沙陀族也逐渐接受了汉族的儒家思想和文化传统,推崇儒家的礼仪道德观念。

(二)民族关系的重构

在五代十国时期的民族交流融合过程中,各民族之间的关系发生了深刻的变化。汉族作为中国的主体民族,在这一时期虽然在政治上处于相对弱势的地位,但在文化上仍然具有强大的影响力。汉族的文化传统、礼仪制度、思想观念等,对其他民族产生了深远的影响,成为了各民族融合的核心。

沙陀族在建立政权后,积极学习汉族文化,逐渐汉化。他们采用汉族的政治制度、文化教育体系,任用汉族官员,推广汉族的语言和文字。同时,沙陀族与汉族之间的通婚现象也日益普遍,进一步促进了民族之间的融合。在长期的融合过程中,沙陀族逐渐融入了汉族,成为了中华民族的一部分。

南方地区的少数民族,如吴越的越族、闽国的闽越族、南楚的蛮族等,在与汉族的交流中,也逐渐接受了汉族文化的影响。他们学习汉族的农业生产技术、手工业技艺,采用汉族的姓氏和风俗习惯。同时,南方少数民族的文化也对汉族产生了一定的影响,如南方少数民族的音乐、舞蹈、服饰等,丰富了汉族文化的内涵。

五代十国时期的民族融合,为后世的民族大融合奠定了基础。在这一时期,各民族之间的交流与融合,打破了以往民族之间的隔阂和界限,促进了民族之间的相互了解和认同。这种民族融合的趋势,在后来的宋朝、元朝、明朝和清朝时期得到了进一步的发展,最终形成了今天中华民族的多元一体格局。

历史的回响:后世的传承与变革

五代十国时期,尽管短暂且动荡,却如同一座桥梁,连接着中国历史上的两个重要阶段,对后世产生了极为深远的影响。

在政治领域,五代十国时期中央权威的崩塌与地方势力的崛起,让人们深刻认识到了分裂的危害,为后世的政治制度变革提供了重要的经验教训。宋朝建立后,鉴于五代十国时期的历史教训,采取了一系列加强中央集权的措施,如收归兵权、削弱地方权力、设立三司等,有效地避免了地方割据的再次出现,巩固了国家的统一。同时,五代十国时期在政治制度方面的探索,如枢密院和三司使的设立,为宋朝及后世的政治体制奠定了基础,推动了中央集权制度的不断完善和发展。

经济上,五代十国时期商业贸易的发展以及经济重心的南移,改变了中国的经济格局。南方地区经济的繁荣,使得其在全国经济中的地位日益重要,成为后世经济发展的重要支撑。宋朝时期,南方经济继续保持繁荣发展的态势,海外贸易更加发达,商业城市不断兴起,中国的经济发展达到了一个新的高度。经济重心的南移还促进了南方地区的城市化进程,推动了城市经济的发展,为后世城市的繁荣奠定了基础。

文化层面,五代十国时期文化的多元与交融,为后世文化的发展提供了丰富的营养。南北文化的交流与融合,促进了文化的创新与发展,为宋代文化的繁荣奠定了基础。诗词、绘画、书法等艺术领域在五代十国时期取得的成就,对后世的艺术发展产生了深远的影响。例如,宋代的诗词在继承五代十国诗词传统的基础上,进一步发展创新,达到了中国诗词发展的鼎盛时期;五代十国时期的绘画风格和技巧,也为后世绘画的发展提供了重要的借鉴,影响了后世画家的创作风格和审美观念。

民族关系方面,五代十国时期的民族迁徙与交流,促进了各民族之间的相互了解和融合,为后世的民族大融合奠定了基础。各民族在交流融合的过程中,相互学习、相互影响,共同推动了中华民族的发展。这种民族融合的趋势,在后来的宋朝、元朝、明朝和清朝时期得到了进一步的发展,最终形成了今天中华民族的多元一体格局。

五代十国时期虽然充满了战乱与动荡,但它在中国历史进程中却占据着不可或缺的重要地位。它在政治、经济、文化、民族等方面的变革与发展,为后世的发展奠定了基础,对中国历史的演进产生了深远的影响。它宛如一颗独特的星辰,在历史的长河中闪耀着别样的光芒,值得我们深入研究和探索 。