富士电视台性丑闻持续发酵,20多家企业撤广告,公众质疑回应

近日,富士电视台的一起性丑闻,涉及当红偶像中居正广与该电视台的工作人员。

这个事件不仅仅让娱乐圈的丑闻再度曝光,也引发了广泛的公众讨论,尤其是各大广告商的反应,更是让整个事件的波澜愈加汹涌。

富士电视台与性丑闻:一个无法回避的现实

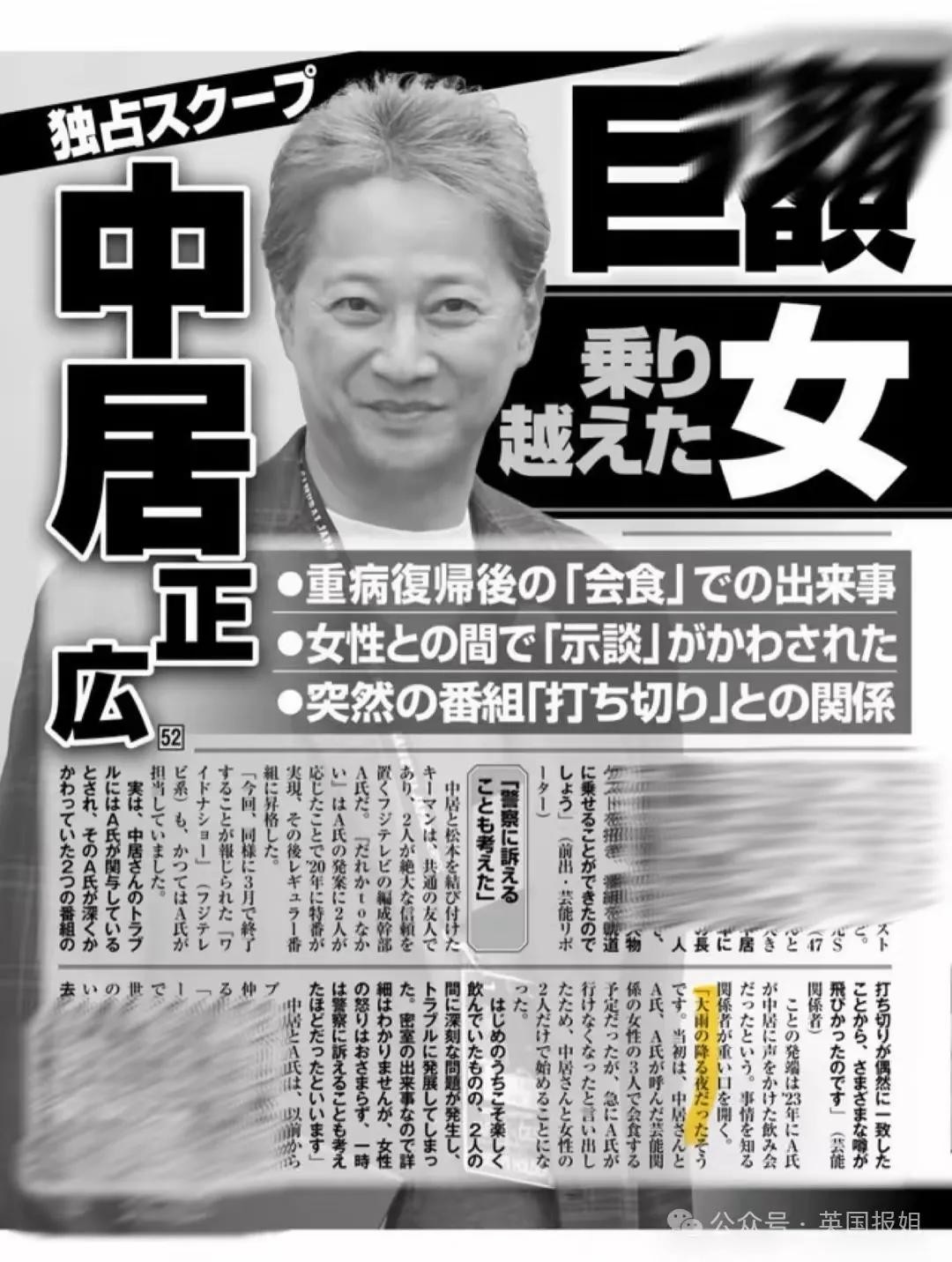

2023年12月,《周刊文春》爆出一则劲爆消息,称SMAP的前成员中居正广涉嫌性侵一名女性,且与富士电视台的某位员工有直接关联。

据报道,富士电视台一名制片人安排了一个宴会,原本是一个简单的社交聚会,结果最后只剩下中居正广和女主持人,而这场宴会也最终引发了性侵事件的发生。

虽然中居正广之后支付了9000万日元的和解金,但这个事件仍然没有平息。

富士电视台在第一时间的回应是不承认任何高层参与其中,表示这是中居个人的行为。

然而,随着更多细节的曝光,公众的不信任情绪愈发加剧,媒体和网友对电视台的态度提出了更多质疑。

更让人关注的是,事件发生后并没有及时公开透明的处理,而是采取了闭门回应,这种模糊的处理方式无疑加重了社会对其公信力的怀疑。

广告商的撤离:企业形象与社会责任

事件爆发后,富士电视台的形象迅速崩塌,企业们的态度也迅速发生了变化。

像丰田、花王、7-Eleven等20多家知名企业纷纷暂停或撤回了在富士电视台的广告投放,表示这与公司的人权方针和企业理念不符。

广告商的撤离无疑给富士电视台带来了沉重打击,也给公众和其他企业上了深刻的一课——在这样的事件面前,品牌的声誉与社会责任必须优先考虑。

这里的核心问题在于,企业做出的撤广告决策并非一时冲动,而是经过深思熟虑的判断。

在当今这个信息爆炸、社交媒体迅速传播的时代,企业形象已经不仅仅是市场份额和利润问题,更牵涉到社会责任与伦理道德的体现。

品牌如果无法在公共事件中展现出应有的道德立场,将很容易成为社会舆论的靶子。

因此,越来越多企业开始更加关注与其品牌形象密切相关的社会责任问题,尤其是在涉及人权和性别平等的敏感问题上。

公信力危机下的富士电视台:何去何从?

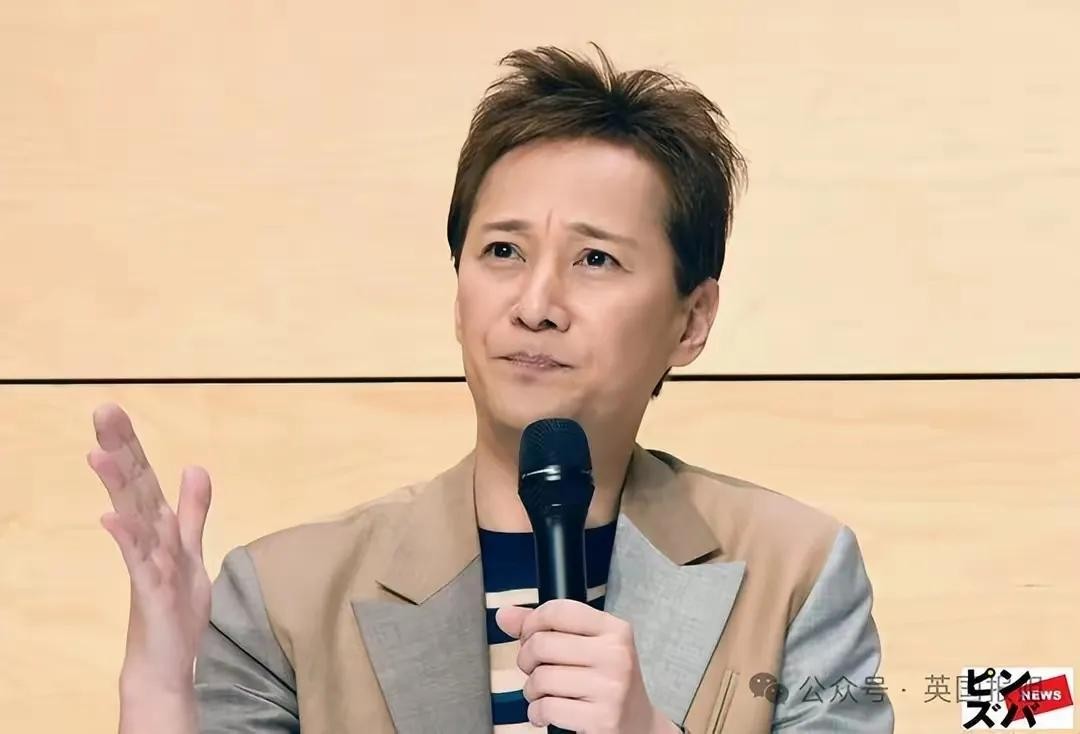

富士电视台的回应以及其后续的处理方式在社会舆论中引起了不小的反响。

尤其是在富士电视台社长港浩一召开记者会时,他并没有给出令人满意的答案,反而通过“要由第三方调查委员会进行调查”这样的空洞回答来回避问题。

这种态度不仅没有消除公众的不满,反而加剧了对富士电视台公信力的质疑。

这一事件的后续发展仍在持续,广告商的撤离和富士电视台的不当应对方式无疑加剧了该事件的严重性,也暴露出了企业和媒体在危机处理中的软肋。

然而,值得注意的是,这并非一个孤立事件。在全球范围内,越来越多的企业和媒体正面临着类似的道德考验。

如何在商业利益和社会责任之间找到平衡,如何在出现公关危机时做到及时反应和透明处理,已经成为了一个企业在当今社会中能否长久立足的关键因素。

问题引发思考:商业与道德的界限在哪里?

在这个信息快速传播的时

代,广告商撤离富士电视台的决定可以看作是对企业社会责任的一次反思。

面对像性丑闻这样的敏感事件,企业应该如何平衡商业利益与道德立场?

如果一个企业因与某些不道德的行为挂钩而遭受信任危机,企业又应如何挽回损失并恢复形象?

公众的态度与企业的应对方式,似乎成为了现代社会商业道德的试金石。

今天,商业和道德似乎越来越难以分割。品牌形象的塑造,已经不再仅仅是广告和市场策略的产物,而是其所传递的社会价值观的一部分。

那么,在类似富士电视台这样的问题面前,企业又该如何在维持商业利益的同时,不丢失最基本的社会责任感呢?