兰台纪事 | 传承千年的都江堰清明放水大典

清明节,与春节、端午、中秋并称中国四大传统节日,一个对全球华人都具有特别意义的日子。慎终追远、郊游踏青,清明节的调性是疏淡而安静的。这一天,适合远足,适合徒步,更适合思考。

对于成都人来说,清明节期间,除了吃青团、放风筝、祭祖扫墓这一系列“常规动作”之外,还可以有另外一种选择:到都江堰观看放水节。今年,放水节暂停举办,但跟这一成都独有的民俗节庆有关的档案故事,还是很值得跟大伙儿聊一聊。

视频加载中...

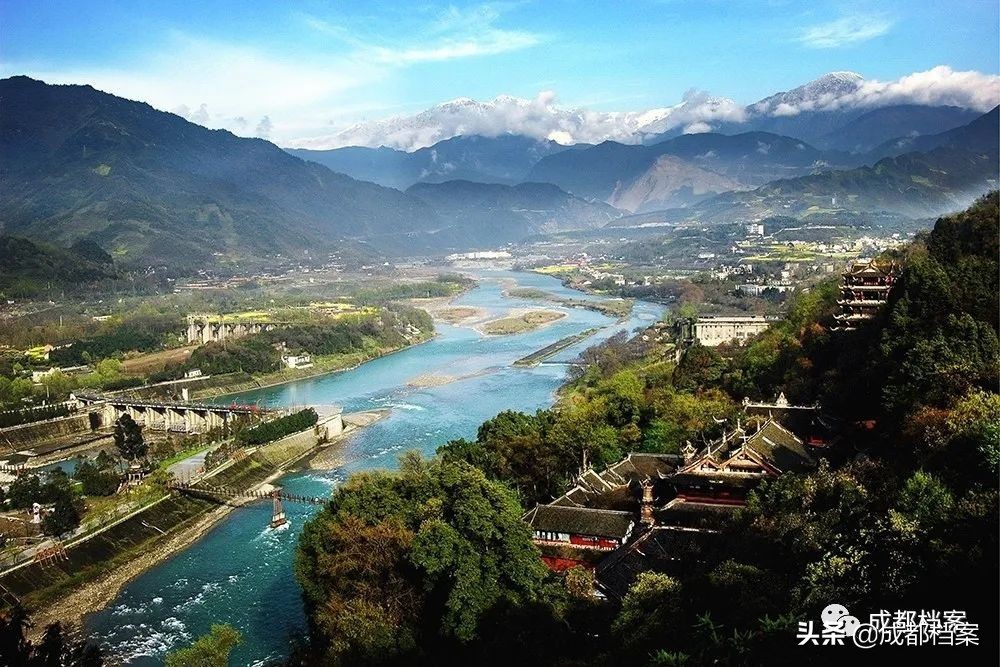

『都江堰』

世界自然、文化、灌溉“三遗产”

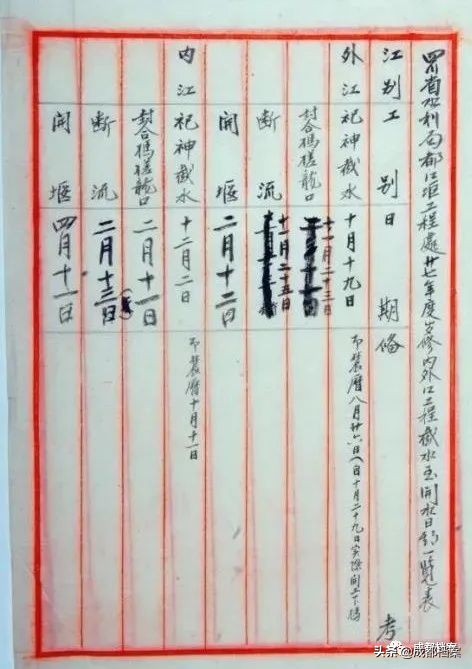

下面这份档案来自都江堰市档案馆,形成于1938年,标题为“四川省水利局都江堰工程处廿七年度岁修内外江截水至开水日期一览表”。

都江堰岁修档案 (都江堰市档案馆藏)

档案的正文除了详细记录当年的都江堰水利工程内外江“祀神截水”“封合杩槎龙口”和“断流”的准确日期之外,还透露了一个重要信息,那就是:1938年的4月11日,都江堰内江开堰放水。

古堰放水是川西最古老的民俗之一,起源于公元前2世纪,那时四川盆地因江河纵横且地势平坦,涝灾频繁。蜀地郡守李冰率领民众兴修水利,历时八年终于建成。

李冰修建都江堰

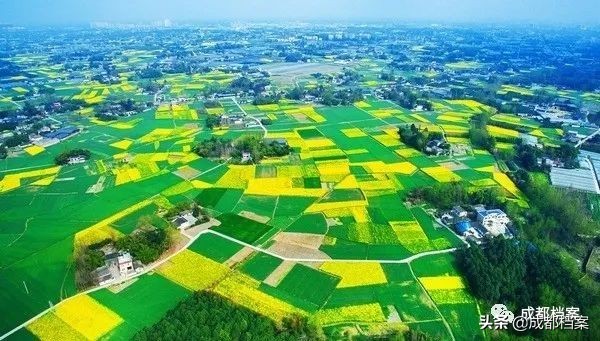

取“成都”“岷江”“水堰”之意,这一水利工程取名“都江堰”,所在县域,因“灌溉之源”得名“灌县”。成都平原从此“水旱从人,不知饥谨”,被誉为“天府之国”。

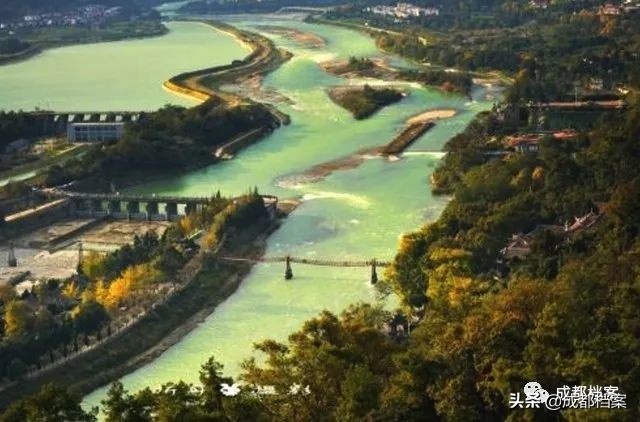

都江堰灌溉下的成都平原

据了解,都江堰水利工程是全世界迄今为止年代最久、唯一留存、以无坝引水为特征的大型水利工程,至今仍灌溉滋养着川西30多个县市的近千亩良田,都江堰市也由此成为拥有世界文化、自然、灌溉工程“三遗产”的城市。

大型水利工程都江堰

『放水节』

第一批国家级非物质文化遗产

都江堰一直保持生命力的原因之一,就是持续2000多年的“岁修”制度:冬季用杩槎合龙截断江流、清理河道、修护灌溉堰体,次年春耕时节再开闸放水,灌溉农田。

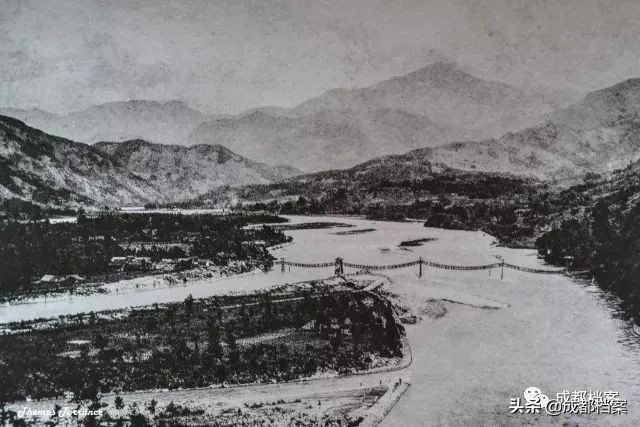

1910年前后的都江堰风貌和放水节盛况

这个开闸放水的日子,一般选在“春分”和“谷雨”之间。公元978年,北宋政府定“清明节”为“放水节”,由地方官员亲自主持“祀水”大典,纪念李冰父子,祈求风调雨顺。实际操作中,成都地方政府会根据当年农历节令与修堰工期的不同,将开堰放水的日子,选定在清明节前后一周之内。

从下面这张拍摄于1910年前后的老照片可以看到:放水节这天,断流的河滩上,身着不同民族服装的男男女女、大人小孩,摩肩接踵宛如长龙不见首尾。

身着民族服装的人们参加放水节 (都江堰市档案馆藏)

江面上矗立着一长排三角形的木头桩子,下面是一道堤坝。一群汉子正拽着一根粗大的绳子,只等三声炮响,大伙儿使劲一拉,河坝决堤,岷江水就将奔泻而出。美丽的天府之国新一年春耕夏种,秋收冬藏的画卷,由此展开,一年一度的放水节,也传承至今。

砍杩槎放水 (都江堰市档案馆藏)

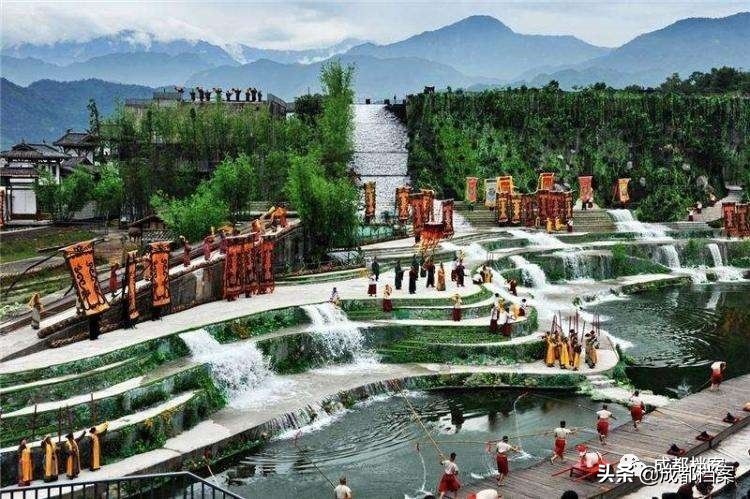

1957年,都江堰修建电动闸门后,放水节一度中断。1990年,都江堰市恢复了这一传统节日,并将其扩展为集放水节、艺术节、灯会、花会、物资交流会为一体的文化民俗盛典。2006年,这一民俗经国务院批准,列入我国第一批国家级非物质文化遗产名录。

都江堰现代放水节

古老的放水节,将继续见证成都人民在新时代的新创造、新生活。

兰台寄语

都江堰灌溉川西平原两千年,在让一隅百姓免受水涝灾害的同时,还滋养了广袤的土地。这一伟大的历史工程之所以长盛不衰、永续利用,也在于它千年来保持了严格的岁修制度。水灵润城,千年前祖先就用与自然平衡的手法无坝引水、生态灌溉,今天我们也聚焦绿色发展、生态发展。无论是古堰放水还是打造美丽宜居公园城市,都是与自然和谐共处的最好方式。

本稿件均为原创,未经授权,请勿转载

如需转载请联系“成都档案”公众号

部分未署名图片因客观原因

无法知晓相关权利人

请相关权利人与我们联系以协商相关事宜