西汉与东汉:谁的首都更具有影响力?

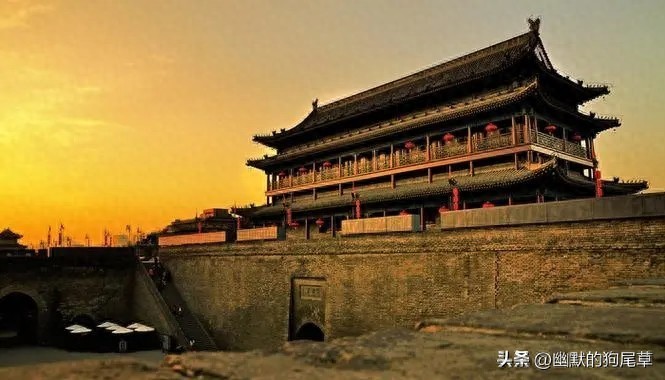

西汉的都城是长安

在今陕西西安市西北,有一处历史的瑰宝之地——长安。西汉时期,长安以其独特的地理位置和丰富的资源成为了全国的政治、经济和文化中心,也是东西方“丝绸之路”的重要起点。这座古都的面积约为36平方公里,城平面呈近方形,四面筑有坚固的夯土城墙。城墙外侧有一条宽约8米、深约3米的城壕,作为防御和排水的设施。城内河道和原有宫殿的布局,南墙曲折似南斗六星,北墙曲折似北斗七星,长安又有“斗城”之称。

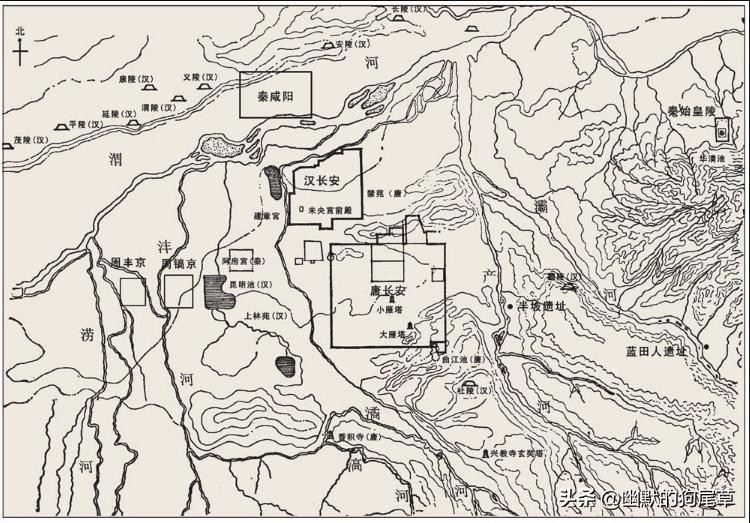

西安市位于陕西省的关中平原中部,它坐落在渭河两岸,南依秦岭山脉,北靠渭北荆山黄土台塬。向东,零河和灞源山地将其与外界相连;向西,黑河以西的太白山地和青化黄土台塬构成其天然的边界。这座城市的总面积约为983平方千米,东西长约204千米,南北最大宽度约为100千米。其地形地貌丰富多样,既有平原的广阔,又有山地的峻峭。渭河则像一条玉带穿越其中,为这片土地带来了丰饶与生机。

图片来源:以1935年西京筹备委员会测绘制成的《西京胜迹图》改绘

图片来源:何清谷:《三辅黄图校注》图16,三秦出版社,2006年,第463~464页,孙建国制作)

西安在地理上的重要性

西安市,这座历史与现代交融的城市,在地理上占据着中国的重要位置,更在历史上扮演着关键的角色。不仅是现代的交通枢纽和繁华之地,更是中国古代的政治、文化中心。

中国历史的前半期,中原王朝的主要压力来自西北边疆民族。西安,恰好位于中国西北边疆和内地的结合部,成为历代中原王朝的首选都城。这一地理位置的选择,既有利于抵御外族入侵,又能方便控制内陆地区。

关于“关中”这一名称,其实在战国至秦汉时期就已经出现,因为西安所在的渭河下游平原四周有多座关隘而得名。这些关隘包括东边的函谷关与潼关、东南的武关、西南的散关、西边的陇关、西北的萧关以及东北的临晋关。天然关隘加上人工建筑,不仅为京师提供了安全的屏障,同时也是关中平原与外界联系的重要通道。

《汉书》中,田肯对关中的地形进行了精辟的论述,他指出:“秦,形胜之国也,带河阻山,县隔千里,持戟百万,秦得百二焉。地势便利,其以下兵于诸侯,譬犹居高屋之上建瓴水也。”这句话揭示了关中地区的重要战略地位和地形优势。

与此同时,同书中的韩生也向项羽阐述了关中的优势,他说:“关中阻山带河,四塞之地,肥饶,可都以伯。”这句话强调了关中地区四周有天然的山河作为屏障,地理位置险要,且土地肥沃,是一个建立都城的理想之地。

这些古籍中的记载,都充分证明了西安在地理上的重要性和优势。这也就不难理解为何在古代历史中,西安会成为多个王朝的都城和政治中心。

在《尚书·禹贡》中,我们找到了关于西汉长安城地理位置的记载,它坐落在雍州之地。

这里的土壤质量极高,是上上等的黄壤,这种土壤疏松且易于耕耘,含有丰富的养分,是农作物生长的理想土壤。在适度的雨水和长时间的日照下,这片土地孕育出了丰富的物产,成为富庶的地区。

回溯到远古的新石器时期,这里的人口密度就已经相当高。经过考古发现,许多新石器时代的聚落遗址至今仍然存在,其分布之密集甚至超过了现代的一些村庄。这片肥沃的土地和丰富的自然资源为先祖们提供了理想的生存环境,从而吸引了大量的人口聚集于此。

追溯到更遥远的后稷时代,这片土地上就已经有了相当规模的农业活动。谷物和农作物长势良好,为早期的定居者提供了稳定的食物来源。

秦国在孝公时期开始注重农业和丝绸产业的发展,这使得秦国的国力逐渐增强。经过几代秦王的努力,秦始皇最终统一了六国。为了进一步巩固政权和推动关中的繁荣,秦始皇将东方的豪门望族迁至关中地区。这一举措不仅增加了人口和劳动力,还带来了先进的生产技术和文化交流的机会。

随着时间的推移,西周以来的经济开发使得关中平原的农业和手工业得到了极大的发展。到了楚汉战争时期,萧何能够及时、充足地供应前线的军粮,这得益于关中平原的富饶和发达的农业基础。汉代的长安城所在的关中平原被誉为“陆海”,这一称号象征着当地物产的繁多和经济的繁荣。

长安城外的土地不仅出产各类矿产,如玉石、金、银、铜、铁等,还有粳稻、梨、栗、桑、麻、竹箭等丰富的农产品。这里的土壤适宜种植姜、芋头等作物,水域则盛产蛙鱼。这些丰富的资源使得即使在贫困的地方,人们也能保证基本的温饱,没有饥寒之忧。

东方朔曾描述长安城外的农田每亩价值一金,这在当时是全国其他地方无法比拟的。甚至到了后来的魏晋时期,这里的富饶程度仍然居于全国前列。这片土地孕育出了丰富的文化和历史遗产,成为了中华文明的重要组成部分。

东汉的都城是洛阳(后迁都长安-许昌)

刘秀,作为汉高祖刘邦的九世孙,无疑是汉室的正统后裔。他承袭了“汉”的国号,并选择洛阳作为都城,以此延续汉朝的历史脉络。由于洛阳位于西汉都城长安的东侧,东汉也因此得名。此外,由于西汉在东汉之前,东汉也被称为后汉。

东汉的都城历史可以追溯到公元25年,这一年刘秀在洛阳建立了东汉的都城,并称之为雒阳。然而,都城的所在地并非一成不变,而是在历史的变迁中经历了多次迁移。公元190年,都城从洛阳迁至长安,直至公元196年。随后,公元196年至公元220年,都城又迁至许昌。

洛阳以其独特的不规则长方形布局而闻名。南北长约九里多,东西宽约六里多,因此被赋予了“九六城”的美称。这一名称不仅描绘了它的规模,还突显了它的独特形状。

经过考古学家的不懈努力,我们得以窥见这座古城的昔日风采。遗址的南墙不幸被洛水冲毁,但西墙残存4290米,北墙长3700米,东墙残长3895米。这些城墙的长度累加起来,约合汉代三十一里,与历史文献的记载基本相符。

洛阳的城内总面积约为9.5平方公里,这使其成为了一个相对较大的城市区域。这片广阔的土地见证了数不清的历史事件和文化交流,它们共同铸造了这座城市丰富的历史与文化底蕴。

洛阳南宫与北宫的演变

洛阳在历史上已经有了南宫和北宫的布局,根据《史记·高祖本纪》的记载,汉高帝在汜水之阳即位后,选择在洛阳南宫设宴庆祝这一重要时刻。而《正义》引《舆地志》也明确指出,秦代时期洛阳就已存在南北宫的格局。

到了东汉光武帝时期,他在公元25年至57年在位,光武帝在洛阳南宫的却非殿作出了决定,将洛阳定为都城。公元38年正月,他下令动工修建南宫前殿,即崇德殿。魏明帝在位期间(公元227年至239年),对崇德殿的旧址进行扩建,最终建成了气势磅礴的太极殿。

根据《元河南志》中的《后汉京城图》,我们可以了解到却非殿位于南宫的端门南侧,而崇德殿则紧邻却非殿之后,前有章台门作为入口。

北宫的重建则发生在汉明帝时期,具体在公元60年,他在位时永平三年开始兴建北宫及各官府,到八年冬十月北宫落成。北宫中的主要大殿是德阳殿,其规模相对适中,东西宽37丈4尺,南北长7丈。尽管与秦代的阿房宫和西汉未央宫前殿相比面积不算太大,但德阳殿的庭院却十分宽敞,足以容纳一万人。其阶陛高达2丈,殿前朱雀五阙高耸入云,从四十里外便可望见,展现了无比的雄伟与气势。

西汉与东汉名字的由来

地理位置上分析:长安位于西边,而洛阳则位于东边。

历史上分析:汉朝选择长安作为都城的时期被称为“西汉”,也被称为“前汉”。当汉朝选择洛阳作为都城的时期被称为“东汉”,也被称为“后汉”。

总的来讲

西汉时期,中国经济发展达到了巅峰,文化艺术也取得了巨大的成就。

东汉时期,虽然社会动荡不安,但是东汉末年的黄巾起义也为三国鼎立局面的形成奠定了基础。

它们在历史上具有重要的地位和影响,不仅在政治、经济、文化等方面有着卓越的成就,也为后来的历史发展奠定了基础。