2018年,"港独"张倩盈叫嚣:听到国歌就想吐,后来是什么下场?

2018年5月香港立法会举行《国歌法》听证会,

一位名叫张倩盈的香港大学生联合会秘书长在会上发表了令人震惊的言论:

"每次听到国歌,我都感到恶心想呕。"

这番话犹如一颗重磅炸弹,在香港社会引发了巨大的震动和争议。

究竟是什么样的经历让一个曾经品学兼优的学生会主席,

变成了一个公开表达厌恶国歌情绪的"港独"支持者?

她的言论又给香港社会带来了怎样的影响?

别人家的孩子

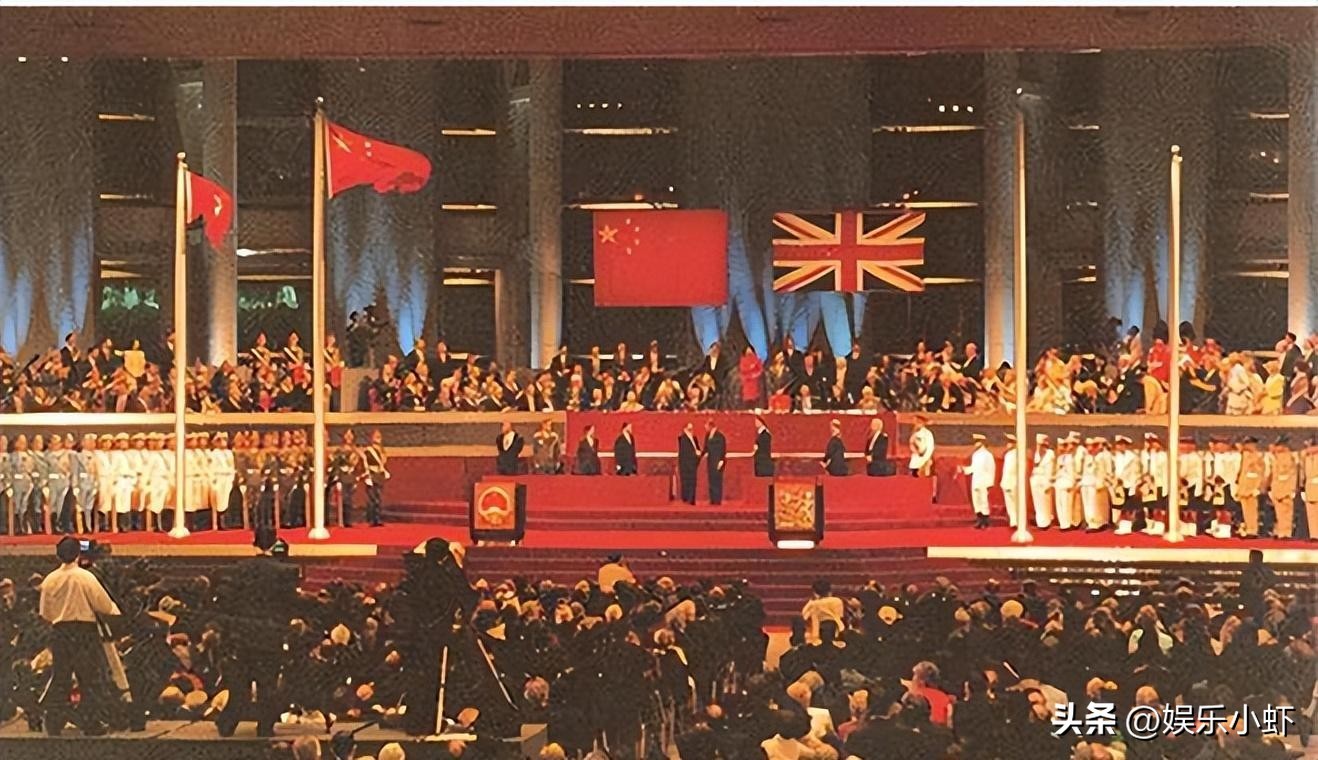

张倩盈出生于1997年,在香港一个富裕的家庭中长大。

她的父亲是一位成功的企业家,母亲则是一名大学教授。

从小张倩盈就生活在一个重视教育、充满知识氛围的家庭环境中。

在小学时期张倩盈就已经展现出了非凡的才能。

她不仅学习成绩优异,在各个科目都名列前茅,而且在艺术和体育方面也表现出色。

每次家长会张倩盈的父母总是能听到老师们对她的赞美之词,这让其他家长羡慕不已。

张倩盈不仅学习好,品行也十分端正。

她总是主动帮助同学,积极参与班级事务。

在老师眼中她是那个永远可以信赖的好学生;

在同学们心目中,她则是大家学习的榜样。

无论是学习还是为人处世,张倩盈都堪称"别人家的孩子"。

进入初中后张倩盈的领导才能开始逐渐显现。

在第一学年结束时,她以压倒性的优势当选为学生会主席。

作为学生会主席张倩盈组织了各种丰富多彩的校园活动,包括校园文化节、慈善义卖会等。

这些活动不仅丰富了同学们的校园生活,也培养了她的组织能力和领导才能。

写作不易,希望各位观众老爷理解,每天作者写作超过12小时,收益只有50多块,文中加入5秒广告解锁,就是能为了多几块收益,5秒观看后可免费阅读全文,希望观众老爷理解。

在担任学生会主席期间,张倩盈还积极协调师生关系。

她经常与校长和老师们沟通,反映学生的诉求,同时也向同学们传达学校的政策。

这种协调能力让她赢得了师生的一致好评。

这段经历为她日后的政治活动积累了宝贵的经验。

大学时期:思想的转变

2015年张倩盈以优异的成绩考入香港浸会大学,攻读政治与国际关系学专业。

她的高考成绩在全港排名前5%,这让她的父母感到无比自豪。

然而谁也没有想到,大学生活会成为张倩盈思想发生重大转变的关键阶段。

刚入学时张倩盈还是那个品学兼优的好学生。

她积极参与各种学术活动,经常在课堂上发表自己的见解,

很快就成为了教授们眼中的明星学生。

随着接触的知识和思想越来越多,张倩盈的世界观开始发生变化。

在大学校园里,张倩盈接触到了各种政治思潮。

她参加了许多政治讨论会,阅读了大量关于政治理论和国际关系的书籍。

其中一些激进的政治观点开始吸引她的注意。

她开始质疑自己从小接受的一些观念,并逐渐形成了自己的政治立场。

随着时间的推移张倩盈开始频繁参与各种政治活动。

她参加了多次街头游行,在社交媒体上发表政治言论,甚至组织了一些小型的政治讨论会。

在这个过程中,她逐渐表露出对"港独"的支持。

这种思想上的转变,让她的一些朋友和家人感到担忧,

但张倩盈似乎并没有意识到自己正在走向一条充满争议和风险的道路。

走向台前:学联秘书长

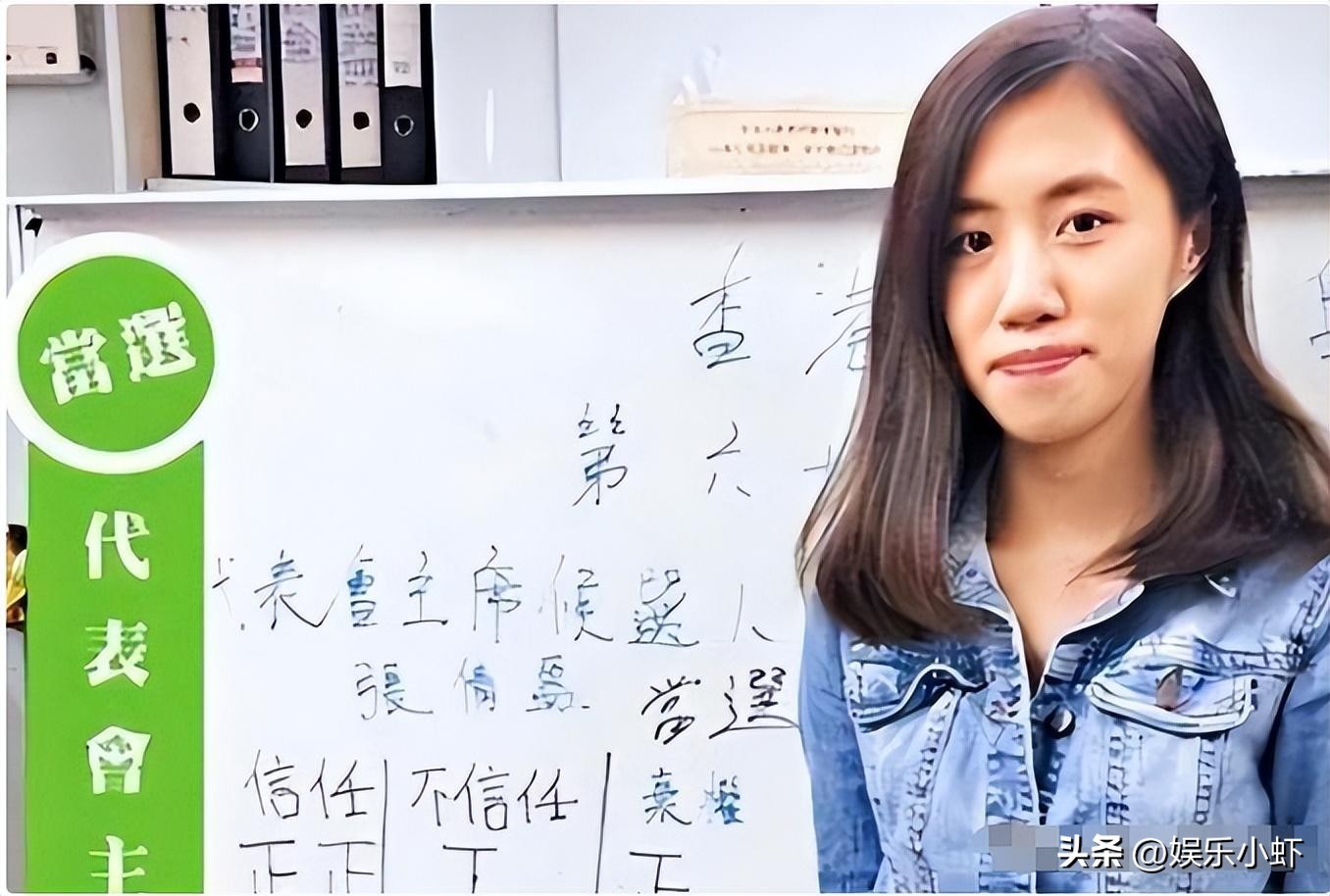

2017年张倩盈的政治生涯迎来了一个重要转折点。

在激烈的竞选中,她成功当选香港专上学生联会(简称"学联")秘书长。

这个职位给了她一个更大的平台,让她能够更广泛地传播自己的政治理念。

作为学联秘书长,张倩盈开始频繁出现在各种公开场合。

她在多个电视节目中发表演讲,参与各种政治辩论,她的言论也经常被各大媒体报道。

她的影响力不再局限于校园,而是开始扩大到整个社会层面。

然而张倩盈的一些言论和行为开始引起争议。

她多次公开批评政府政策,甚至呼吁学生参与一些激进的政治活动。

这些行为让她在一些学生中获得了支持,但也引起了社会上许多人的不满。

震惊全城:国歌法听证会

2018年5月17日香港立法会举行《国歌法》听证会。

作为香港大学生联合会秘书长,张倩盈受邀在听证会上发言。

当天立法会大楼外聚集了大量记者和市民,人们都在等待听证会的结果。

听证会开始后,张倩盈穿着一身正装,走上发言台。

她开始陈述自己对《国歌法》的看法,批评这项法律会限制香港人的言论自由。

就在她即将结束发言时,

她突然说出了那句震惊全场的话:"每次听到国歌,我都感到恶心想呕。"

这番话一出口,现场顿时炸开了锅。

议员们震惊之余,愤怒的情绪迅速蔓延。

一些建制派议员站起来大声斥责张倩盈,要求她立即道歉。

场面一度失控,安保人员不得不上前维持秩序。

一名中国代表更是怒不可遏,直接指着张倩盈的鼻子说:"你这种人不配做香港人,滚出香港!"

这一幕被现场的记者拍摄下来,很快就通过各种渠道传播开来。

最终安保人员不得不将张倩盈从会议现场拖出。

她被带到一个单独的房间,接受警方的询问。

整个过程中张倩盈始终保持沉默,没有对自己的言论做出任何解释或道歉。

舆论风暴:全城热议

张倩盈在听证会上的言论通过媒体和社交平台迅速传播,引发了巨大的舆论反响。

整个香港城陷入了一场关于国家认同、言论自由和爱国主义的激烈讨论中。

各大媒体纷纷对这一事件进行报道和评论。

《大公报》、《文汇报》等建制派报纸强烈谴责张倩盈的言论,

称其"伤害了全体中国人的感情"。

而一些本土派媒体则为张倩盈辩护,认为她只是在表达个人观点,不应受到如此严厉的批评。

社交媒体上,关于这一事件的讨论更是如火如荼。

#张倩盈道歉#、#尊重国歌#、#爱国无罪#等话题迅速成为热门。

许多网民发表评论,表达自己的看法。

大多数人对张倩盈的言论表示强烈谴责,认为这种行为严重伤害了国家尊严。

除了网上讨论,许多市民还自发组织了集会活动。

在事件发生后的第二天,就有数千名市民聚集在添马公园,高唱国歌,表达自己的爱国情感。

这些集会一直持续了几天,参与人数不断增加。

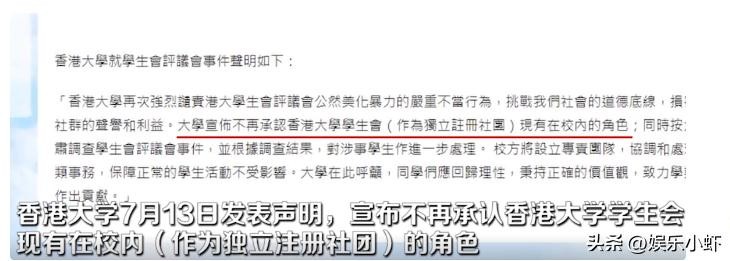

政府回应:严肃处理

面对如此巨大的社会反响,香港特区政府也迅速做出了回应。

事件发生后的第三天,时任特首林郑月娥召开了紧急新闻发布会。

林郑月娥在发布会上表示:"不尊重国歌的行为是不可接受的。作为中国的特别行政区,香港有责任维护国家尊严。政府将严肃处理此事,绝不姑息。"

她还呼吁市民保持冷静,不要采取过激行为。

除了特首表态,教育局也迅速做出反应。

教育局局长杨润雄发表声明,强烈谴责张倩盈的言论,并表示将对此事进行调查。

他还宣布教育局将加强爱国主义教育,努力提升学生的国家认同感。

警方也介入了此事。

虽然当时《国歌法》尚未在香港正式实施,

但警方表示将依据现有法律,调查张倩盈是否涉嫌煽动罪或其他违法行为。

教育反思:国家认同感缺失

张倩盈事件也引发了香港教育界的深刻反思。

许多教育工作者指出,这一事件暴露出香港年轻一代国家认同感严重缺失的问题。

香港大学教育学院院长谭春晓在接受媒体采访时表示:"张倩盈的言论令人震惊,但更令人担忧的是,这可能只是冰山一角。我们必须反思,为什么会有年轻人对自己的国家产生如此强烈的负面情绪。"

一些教育专家认为,问题的根源在于香港的教育体系长期忽视了国民教育。

香港教育大学副教授黄显华指出:"多年来,香港的学校课程过于强调考试成绩,而忽视了品德教育和国民教育。这导致很多年轻人对自己的国家缺乏认同感。"

为了解决这个问题,教育界决定采取一系列措施。

首先教育局宣布将在中小学课程中增加国情教育的内容,帮助学生更好地了解国家历史和文化。

其次各大学也开始重视爱国主义教育,组织学生参观内地,增进对祖国的了解。

这些措施在一定程度上改变了香港的教育方向,对未来的年轻人产生了深远的影响。

张倩盈的退场:远离公众视线

在巨大的社会压力下,张倩盈选择了远离公众视线。

事件发生后的一个星期,她通过社交媒体发布了一份简短的声明,

表示为自己的言论造成的影响感到抱歉,但并未对言论本身做出道歉。

之后她就关闭了所有社交媒体账号,不再公开露面。

据一些未经证实的消息称,张倩盈最终选择离开香港,前往国外隐居。

有报道说她去了加拿大继续学业,也有人说看到她在英国的街头。

无论如何她的身影已经从香港的公共舞台上消失。

然而张倩盈的故事并没有因此而结束。

她的言行成为了后人思考的一面镜子,

人们在讨论国家认同、言论自由等问题时,常常会提到她的例子。

长期影响:爱国教育的转折点

张倩盈事件的影响远不止于一时的舆论风暴。

它成为了香港社会探讨言论自由与国家尊严平衡的一个典型案例。

更重要的是这一事件成为了香港加强爱国主义教育的一个重要转折点。

在事件发生后的几年里,香港特区政府和教育界出台了一系列措施,加强国家认同教育。

教育局修订了课程指引,要求学校每周举行升国旗仪式,

并在各学科中融入国情教育元素。

大学也增设了有关国家发展的必修课程。

这些措施的效果或许需要时间来验证,但它们无疑改变了香港教育的某些方向。

许多教育工作者表示,近年来学生的国家认同感有了明显提升。

然而也有人担心这种教育方式可能会限制学生的思考空间。

张倩盈事件已经过去多年,但它留下的影响仍在持续。

这个故事不仅仅是关于一个人的言论和其后果,

更是关于一个社会如何处理分歧,如何平衡不同的价值观。

如何在保护个人权利和维护国家尊严之间找到平衡?

如何培养年轻一代的国家认同感?

这些问题或许需要我们每个人共同努力,才能找到答案。

声明:本文内容均是根据权威资料,结合个人观点撰写的原创内容,文中标注文献来源及截图,请知悉。

信息来源:

国歌之下岂能胡来?这些“熊孩子”该管管了!香港女中学生大闹课堂引全港关注——粤港澳观察 2024-05-29

"港独"废青张倩盈在英国饿死?事情未必真——观察者网独家视频 2024-05-26

“港独”闹场:我一听国歌就想呕行政委员回怼:建议尽快离开香港——新民晚报 2018-05-07