不破楼兰终不还(古人“不破楼兰终不还”,楼兰到底干了何事?让中原人如此憎恨?)

中国是一个历史悠久的国家,也是一个文化大国。

在漫长的文化长廊中,创作者们通过各种方式来抒发自己对历史事件和历史人物的情感。

他们创作编年体、纪传体史料、乐府诗、七言绝句、五言律诗、词牌名、元曲、小说,把他们记录下来并且整理成册,流传后世。

而唐朝是我国历史上最为辉煌的朝代,无论是经济、政治、文化还是军事都达到了前所未有的顶峰。

因此在文学创作方面,也是百家争鸣,百花齐放。

李白、杜甫、白居易、王昌龄、贺知章、杜牧等诗人创作出了数不清的文学作品,通过这些脍炙人口、流传千年而不衰的作品,我们能够得以知道当时的历史背景以及发生的历史事件和诗人创作的目的。

唐朝的国力和军力在中国历史上是最为强盛的,在跟异域番邦的战与和的过程当中,也出现了一大批描写军旅生活的“边塞诗人”。

王昌龄的从军行就是其中的代表之一。

“青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。”

边塞诗人王昌龄

王昌龄出生在唐朝国力最为辉煌的时刻。

当时正是唐朝(武周)第五个皇帝武则天掌握朝政的时期。

武则天是中国历史上唯一的女皇帝,在男尊女卑的封建社会,这是奇迹一般的存在。

虽然在政治上李唐王室和忠于李唐的大臣们同效忠武氏家族的势力明争暗斗,但是经济、文化和军事上依然延续了太宗、高宗两朝的政策,仍然散发着“贞观之治”的遗风。

王昌龄少时家贫,颇为生活所迫,年纪轻轻就从事了大量的农业劳动,同其他农家子弟不同的是,他从小就志向远大,不甘一生困守在农田之中。

他一边劳作,一边省吃俭用去读书。

也是这种逆境,锻炼出他坚韧不拔的性格,更是为他的文学创作提供了最初的素材。

受唐朝李姓皇帝的影响,当时的道教得到了极大的发展,百姓之中求仙问道的也不在少数。

王昌龄深受影响,竟然也跑到道观去学习了几年。

在这几年中,他得以静心翻读了大量的文学典籍,同时又让他的文学创作能力,更上了一层楼。

从道观出来之后,他又选择了军旅生活,来到了遥远的西部边陲。

此时,唐朝的势力已经深入西域各国,早期一直对唐朝产生威胁的突厥势力,早已经不复存在。

在这里,王昌龄一边自豪的欣赏着西域各国不同的文化风俗,一边大胆的创作着。

他以中国早期强盛的汉帝国为样板,创作出了一系列的诗句。

其中的《出塞》“秦时明月汉时关,万里长征人未还。但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。”

这首诗借汉武帝时期大军开疆扩土,飞将军李广抵御匈奴侵犯的典故,来抒发了自己期望征战疆场建功立业的心情。

同样在他著名的《从军行》之中,

“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”

也表达了同样的决心。

但是诗歌毕竟是他个人的雄心壮志,实际上那个时期,四方来朝,天下太平,大唐官兵不知兵者,已有数十载了。

不知战争者,体会不到战争的残酷性,他们往往以为战争最有意思。

这个时候也产生了大量描写古代战争,抒发情怀的边塞诗人。

其中“楼兰”这个名词被用的多达数十次。

那么楼兰究竟干了什么事,竟让中原人如此憎恨?

夹缝中求生的楼兰古国

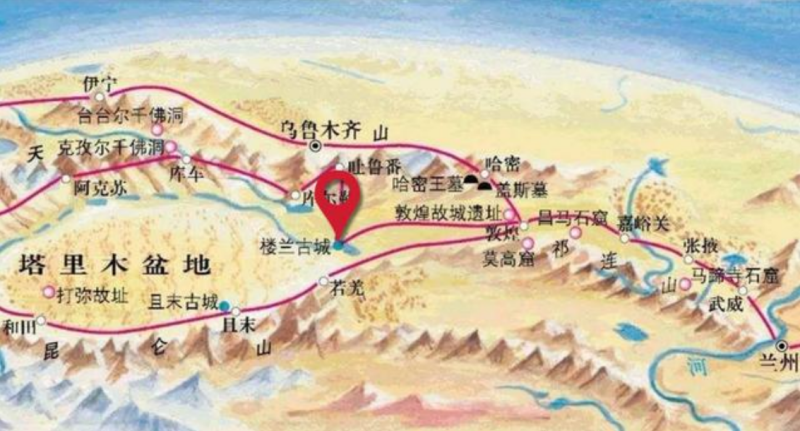

楼兰是一个地名,坐落于新疆罗布泊的西北角、孔雀河道的南岸,在汉朝的时候是西域36小国之一。

由于地理位置特殊,处于汉朝与西方国家的重要贸易商道——丝绸之路之间,长久以来一直是兵家必争之地。

汉武帝时期,中原王朝国力强盛,在大将军卫青和“冠军侯”霍去病的领导下,汉军的骑兵一次又一次踏上了讨伐北方匈奴的征程。

为了实现东西夹击,汉朝派出了大量的使臣,深入西域腹地去拉拢当时的西域各国,来实现战略目的。

匈奴人自然也不是傻子,他们不会坐以待毙,同样派出了大量的军队前去威慑这些西域国家。

这些西域小国犹如春秋战国时期中原地带的小诸侯国,秦强则附秦,楚强则附楚,过着朝秦暮楚的生活。

在那个时候可没有像现代的瑞士这种国际中立国的概念,只要你对外申明你是中立国,两不相帮就能平安。

无论是汉朝还是匈奴都是当时数一数二的军事强国,得罪了哪一方都不会有好果子吃。

如果申明自己中立的立场,则会同时招来双方共同出兵来攻打。

像楼兰这样的小国,地域偏远,土地贫瘠根本无法种植大量的粮食来发展人口,而且位于遍地黄沙的戈壁滩上,也无法树立像样的城池,与其说是国家,不如说是城邦来的更加干脆。

只要城市陷落也意味着国家的灭亡。

在这一点上,他们无论是和幅员辽阔、城市众多的中原大国还是地域广阔、部落众多的匈奴相比,就如同繁星之比皓月,根本无法相提并论。

楼兰古国非常聪明,互相瞒着另一家同时对两家同时交好。

虽然是权宜之计,但是这种蛇鼠两端的做法显然并不符合汉朝和匈奴的价值观。

中原人恨它,一方面它向匈奴人屈服,是在玩弄大汉军民的感情,犯了欺君之罪,更为严重的是,一旦它选择了对匈奴的臣服,那么其他国家就犹如多米诺骨牌一样的翻下去,这样的后果是非常严重的。

不仅如此,楼兰国的阳奉阴违和两面三刀也是当时的大汉朝吃了不少苦头。甚至他们有时还会帮助匈奴和大汉朝做对,他们杀过汉朝使者,也抢掠过汉人的财产……可以说,楼兰国的这种做派已经严重损害了汉朝的利益。

楼兰国的行为过于恶劣,因此王昌龄能说出“不破楼兰终不还”的名言也不足为怪。而楼兰国最终也在中原王朝一次又一次对楼兰的打击中,楼兰古国成为了历史,永久的尘封在历史的卷轴中。

楼兰的现实意义

楼兰小国早在北魏时期就已经消失了,但是他的故事却远远没有结束。

由于地处偏远的西域腹地,长久以来一直作为中原王朝版图势力扩张的标尺。

汉唐这样的强盛大国,国土面积和影响范围到达了西域,臣民们自然也会扬眉吐气,自豪不已,

他们纵情高歌,写诗作词来抒发自己想要身披铠甲,手持兵刃为国家开疆扩土的情怀。

而到了宋代,由于历史原因,中原王朝建国的时候就丧失了关键的地理位置幽云十六州,想要向北开疆扩土,向西部发展就会遇到了重重障碍,诗人们的作品表达的更是那种怀念和内心深处的不甘。

总之,楼兰作为一个地名,更作为检验一个国力强盛与否的象征,影响着一代又一代的创作家们。