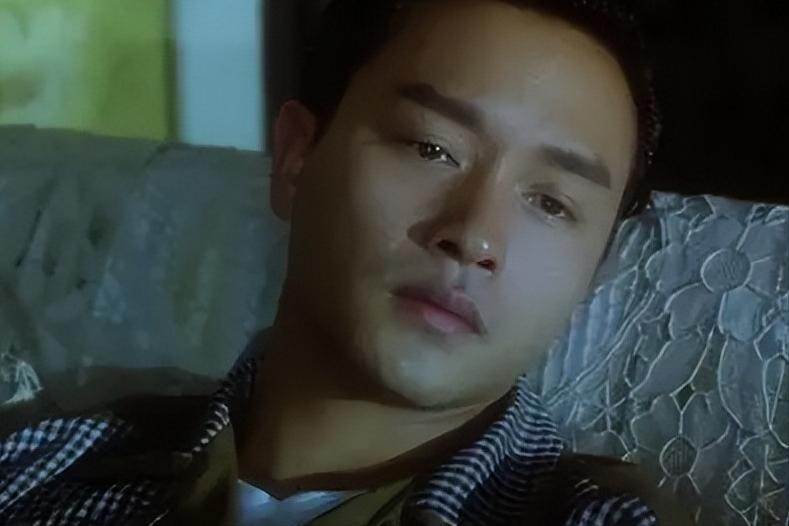

张国荣为什么跳楼自杀?20年后,马未都道出实情:只因为一句话

2003年4月1日,香港娱乐圈迎来了一个令人心碎的日子。张国荣,这位华语乐坛的传奇巨星,从香港文华东方酒店24楼纵身一跃,结束了他47年的人生旅程。

这个消息如同晴天霹雳,震惊了整个华语世界。在生命的最后时刻,张国荣留下了一封饱含深情的遗书。他在字里行间真挚地感谢了许多人,包括他的伴侣唐鹤德、好友梅艳芳,以及一直支持他的歌迷们。

遗书中,他简单地提到自己"抑郁症很严重"。这短短的一句话,仿佛是他内心长期挣扎的最后诠释。在跳楼前,张国荣还给几位亲友打了电话。

随后,他毅然选择了这种决绝的方式告别人世。当警察赶到现场时,发现张国荣已经不幸离世。现场的情况令人心痛:他的身体倒在地上,周围很快聚集了大量的路人和媒体。

张国荣的离世方式令人震惊,也留下了许多疑问。为什么一个事业有成、备受爱戴的明星会选择自杀?是抑郁症的困扰,还是有其他不为人知的原因?在他生命的最后时刻,究竟发生了什么?这些问题在当时没有得到明确的答案。

警方的调查没有发现任何可疑之处,张国荣的死亡被确定为自杀。然而,对于他的粉丝和公众来说,这个结论似乎还远远不够。

人们难以接受这样一个充满才华和魅力的艺术家会以如此方式离开。张国荣的离世,不仅是一个明星的谢幕,更是一个时代的结束。

他的天赋、魅力和对艺术的追求,在他离开后反而更加鲜明。人们开始回顾他的一生,试图在他的作品和生平中寻找答案。

这些未解之谜,在往后的20年里一直萦绕在人们心头,成为了人们追忆和探讨的话题。在张国荣光鲜亮丽的外表下,隐藏着常人难以想象的痛苦。

抑郁症如同一个无形的枷锁,日复一日地消磨着他的意志。马未都曾回忆,在张国荣生前的最后一次见面时,他说了一句令人心碎的话:"我现在太痛苦了,太遥远,是非了。

"这句话,仿佛是他内心煎熬的真实写照,流露出深深的疲惫和绝望。除了抑郁症的困扰,张国荣还面临着巨大的事业压力。

作为香港演艺圈的顶级明星,他在歌坛和影坛都占据着重要地位。在那个时期,张国荣在各大颁奖典礼上频频获奖,同时也接拍了多部重要作品。

然而,成功的背后是无尽的压力和期待。张国荣曾表示,自己在演艺事业上已经达到了一个瓶颈。这种停滞不前的感觉,对一个追求完美的艺术家来说无疑是一种折磨。

在个人情感方面,张国荣也面临着诸多挑战。作为一个公开的同性恋者,他不得不面对社会的偏见和质疑。尽管他与唐鹤德的感情稳定,但这种关系在当时的社会环境下仍然面临着诸多不理解和压力。

张国荣曾经坦言,自己的性取向给事业带来了一定的影响,也给自己的生活增添了不少困扰。更令人心痛的是,张国荣与母亲的关系一直是他心中的一个结。

作为一个原生家庭富裕的孩子,他深爱着母亲,却因为自己的性取向而无法完全得到母亲的理解和接纳。这种亲情与自我认同之间的矛盾,成为他心中永远的痛。

张国荣曾说,自己唯一改变不了的,就是母亲对自己的看法。所有这些因素交织在一起,形成了一张无形的网,渐渐地束缚住了张国荣的心灵。

在外人眼中,他依然是那个光芒四射的巨星;但在内心深处,他却在与自己进行着艰苦的斗争。这种内外的巨大反差,或许才是导致他最终选择离开的根本原因。

马未都曾指出,张国荣的悲剧并非突发事件,而是长期积累的结果。他在事业上已经达到了很高的位置,同时内心的痛苦也在不断积累。

这种成就与痛苦的矛盾,最终导致了悲剧的发生。张国荣的离去,不仅是他个人的悲剧,也折射出了社会对心理健康问题的忽视,以及对多元性别认同的不足理解。

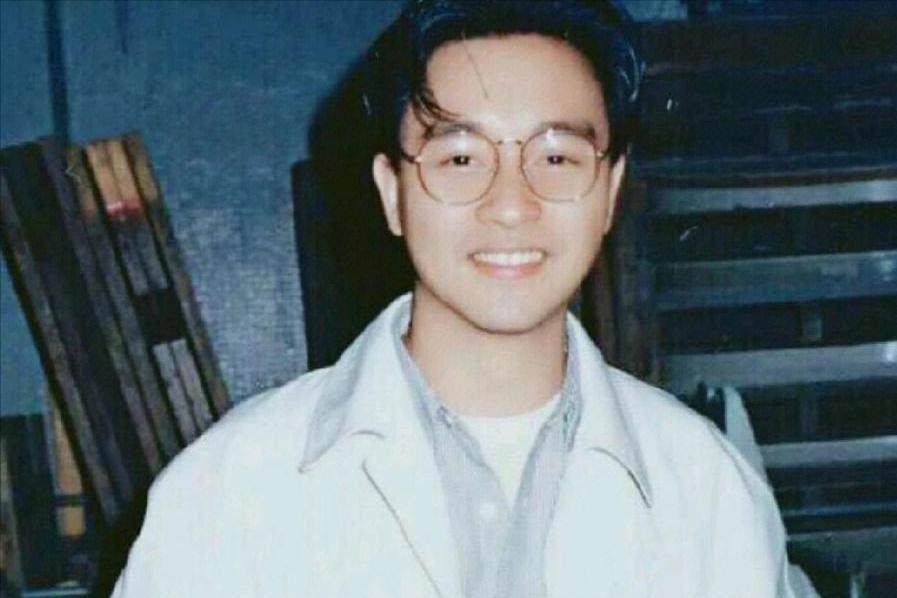

在演艺事业上,张国荣可谓是才华横溢。他不仅是一位出色的歌手,更是一位实力派演员。在音乐领域,他创作了无数脍炙人口的经典歌曲;在影视界,他塑造了许多深入人心的角色。

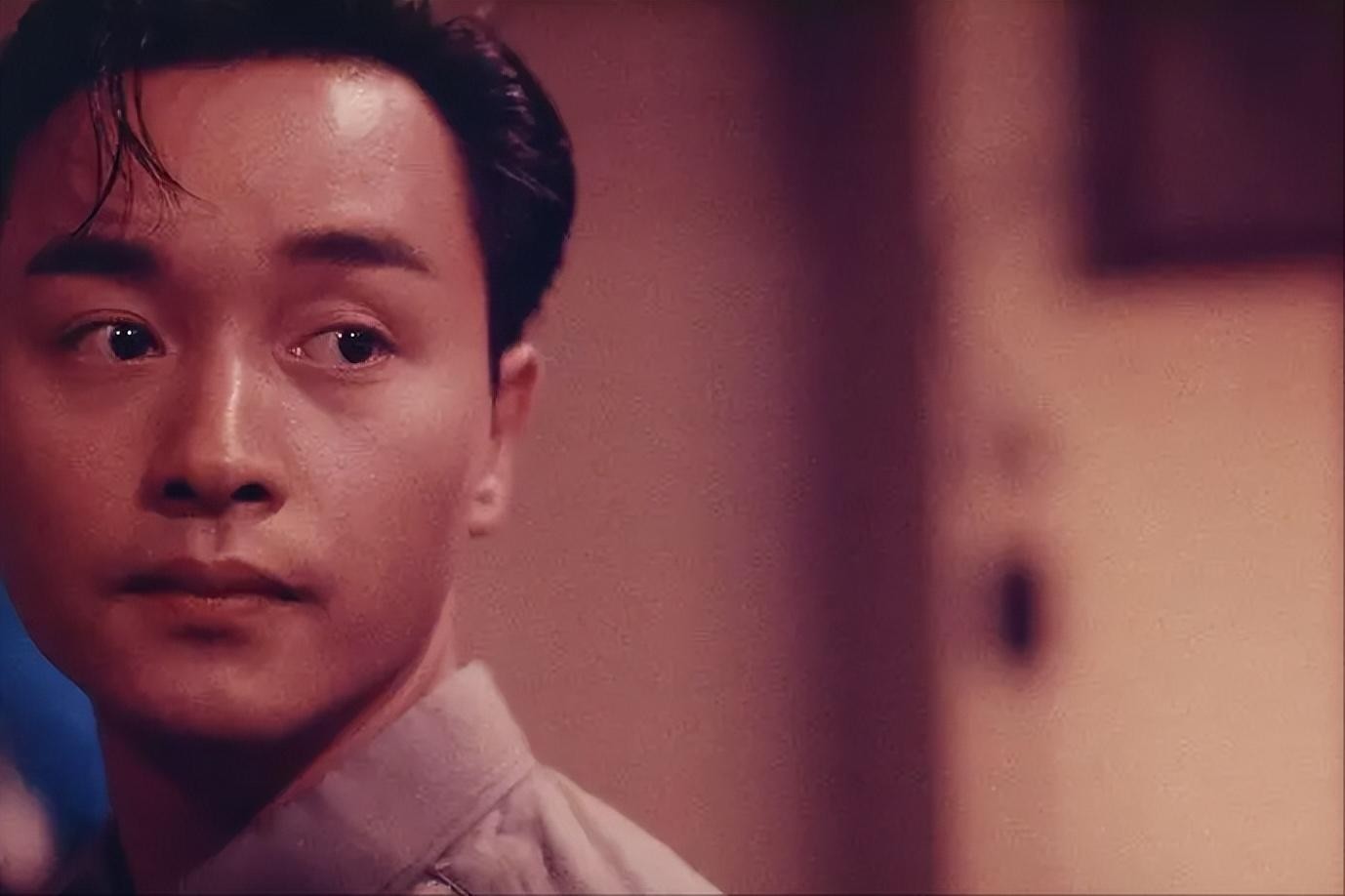

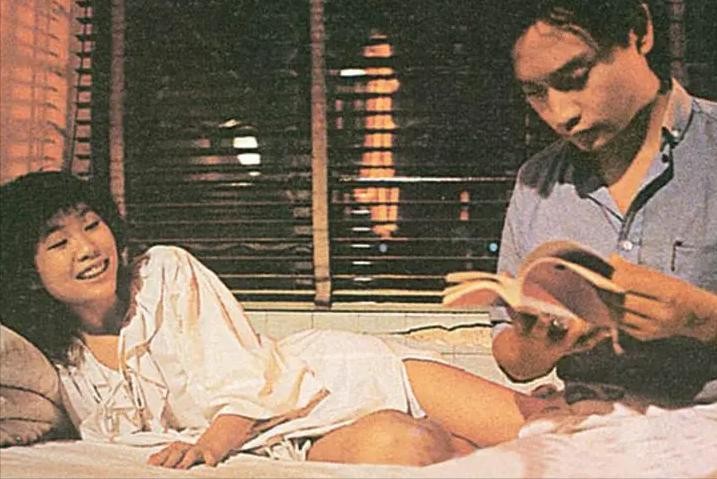

无论是歌曲《风继续吹》的忧郁情怀,还是电影《霸王别姬》中程蝶衣的凄美形象,都展现了他卓越的艺术才华。然而,在璀璨的星光背后,张国荣的内心世界却十分复杂。

作为一个同性恋者,他在那个年代面临着巨大的社会压力。尽管他最终选择了勇敢地公开自己的性取向,但这个决定无疑给他的生活和事业带来了不小的冲击。

特别是在家庭关系方面,张国荣与母亲之间的矛盾成为了他心中永远的痛。母亲对他的性取向难以接受,这种来自至亲的不理解,对张国荣造成了深深的伤害。

他曾说过,自己改变不了的,就是母亲对自己的看法。这种无法获得母亲全然接纳的痛苦,成为了他内心挥之不去的阴霾。

张国荣的人生轨迹,从富家子弟到闪耀巨星,再到内心挣扎的灵魂,展现了一个复杂而多面的形象。他的才华让他站在了聚光灯下,但同时也让他承受着常人难以想象的压力。

这种光明与黑暗的交织,或许正是他人生的真实写照。在事业上,张国荣在歌坛和影坛都占据着重要地位。他的演唱会场场爆满,电影作品也屡获殊荣。

然而,正如他自己所说,他感到自己在演艺事业上已经达到了一个瓶颈。这种停滞不前的感觉,对一个追求完美的艺术家来说无疑是一种折磨。

在他的生命最后阶段,这种内心的矛盾似乎达到了顶点。他在事业上感到停滞,在个人生活中感到疲惫,而长期的抑郁症更是让他难以承受。

这些因素的累积,最终导致了那个令人心碎的决定。张国荣的一生,既是一个传奇巨星的辉煌历程,也是一个敏感灵魂的痛苦挣扎。

他的才华、魅力和对艺术的追求,将永远被铭记。同时,他的故事也让我们看到了社会对多元性别认同的理解还有很长的路要走,对心理健康问题的关注也亟待加强。

在张国荣丰富多彩的人生中,有两段关系格外引人注目:一是与好友梅艳芳的深厚友谊,二是与伴侣唐鹤德的刻骨铭心之恋。

张国荣与梅艳芳的友谊,堪称娱乐圈的佳话。两人亦师亦友,在事业和生活中互相扶持。梅艳芳曾经公开表示,张国荣是她最信任的朋友。

在张国荣生命的最后阶段,梅艳芳一直在他身边,给予支持和关怀。然而,令人唏嘘的是,当张国荣选择离开这个世界时,梅艳芳正在外地演出,未能见到挚友最后一面。

这成为了她心中永远的遗憾。在张国荣的遗书中,他特别感谢了梅艳芳,这份感谢充分体现了两人之间深厚的友谊。梅艳芳对张国荣的离去感到极度悲痛,她在之后的日子里多次公开表达对好友的怀念。

而张国荣与唐鹤德的感情,则是一段跨越性别界限的真挚之爱。唐鹤德一直是张国荖最坚实的后盾,在张国荣备受争议时始终坚定地站在他身边。

张国荣在遗书中特别感谢了唐鹤德,这份感谢饱含了他们多年来的深厚感情。唐鹤德对张国荣的离世感到无比痛心。在张国荣去世后,唐鹤德一直守护着他的遗志,照顾着他生前的事务。

他们之间的感情,即使在张国荣离世后,依然受到许多人的尊重和赞美。这两段关系,在某种程度上折射出了张国荣复杂的情感世界。

与梅艳芳的友谊,展现了他对真挚情谊的珍视;与唐鹤德的感情,则体现了他追求真我、不畏世俗的勇气。然而,即便有这些珍贵的感情支撑,张国荣依然无法摆脱内心的苦闷。

这或许说明,有些伤痛是如此之深,即便有再多的爱也难以完全治愈。张国荣的离去,不仅是他个人的悲剧,也是所有爱他的人的共同伤痛。

他的故事,让我们看到了爱情和友情的美好,同时也让我们意识到了心理健康的重要性。作为张国荣的朋友,著名文化学者马未都对他的观察和分析,为我们提供了一个独特的视角来理解这位艺术家的内心世界。

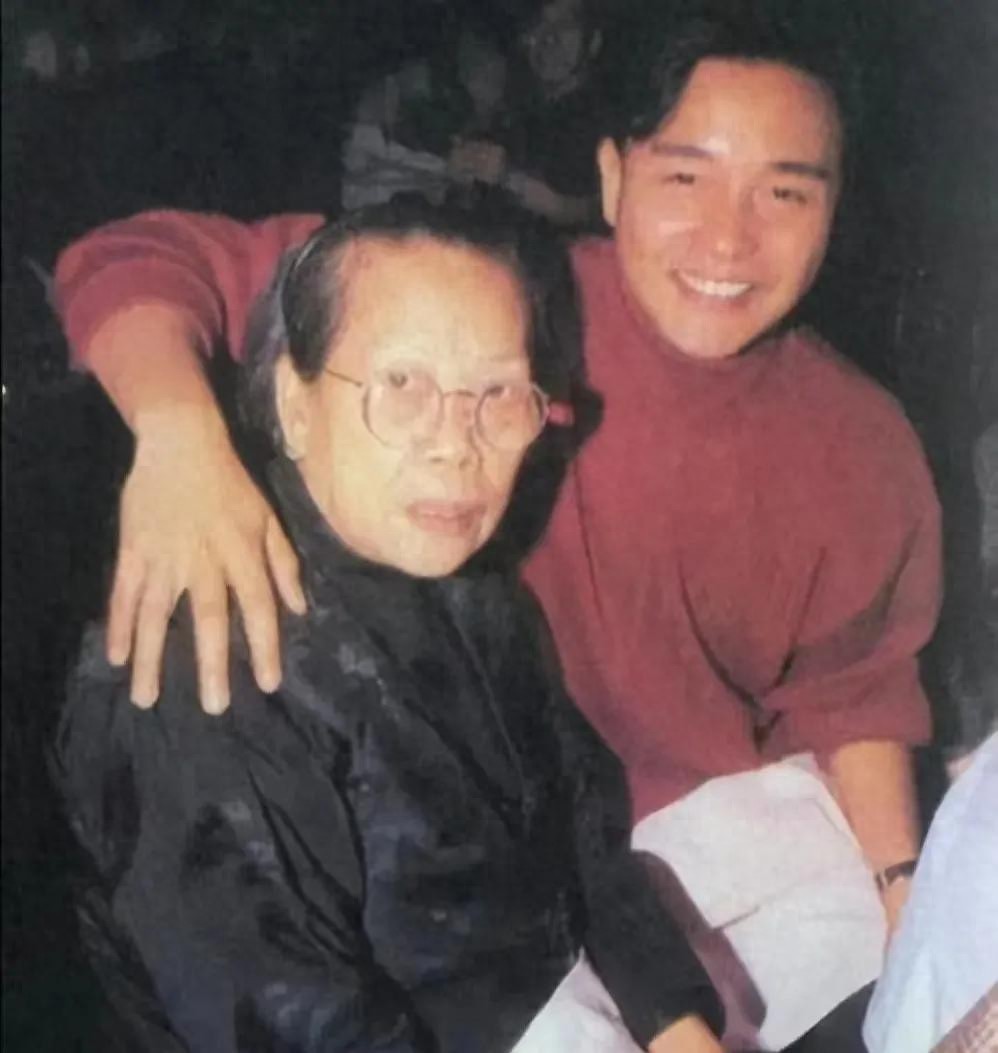

马未都曾与张国荣有过深入的交往。在张国荣拍摄《霸王别姬》时,两人还共处一段时间。通过这些接触,马未都敏锐地察觉到了张国荣内心的挣扎。

马未都回忆道,在最后一次见面时,张国荣说了一句令人心碎的话:"我现在太痛苦了,太遥远,是非了。"这句话,仿佛是张国荣内心煎熬的真实写照。

马未都认为,这可能是张国荣最后的求救信号。在马未都看来,张国荣的悲剧并非突发事件,而是长期积累的结果。他指出,张国荣在事业上已经达到了一个很高的位置,同时内心的痛苦也在不断积累。

这种成就与痛苦的矛盾,最终导致了悲剧的发生。马未都观察到,张国荣在演艺事业上感到了瓶颈。尽管他在歌坛和影坛都取得了巨大成功,但这种停滞不前的感觉对一个追求完美的艺术家来说是一种折磨。

同时,马未都也注意到张国荣面临的社会压力。作为一个公开的同性恋者,张国荣不得不面对社会的偏见和质疑。这种压力,加上与母亲之间的矛盾,都成为了张国荣内心的重担。

马未都的这些观察,为我们理解张国荣的内心世界提供了宝贵的线索。它揭示了在光鲜亮丽的外表下,张国荣是如何与自己的内心挣扎的。

这种来自朋友的真挚回忆,让我们看到了一个更加真实、更加人性化的张国荣。马未都的洞察力,不仅帮助我们更好地理解了张国荣,也让我们反思了社会对心理健康和多元性别认同的态度。

他的观点提醒我们,即使是光芒四射的明星,也可能在内心深处承受着巨大的痛苦。张国荣的离世,在社会上引起了巨大的反响。

他的粉丝和公众纷纷以各种方式表达哀思,缅怀这位才华横溢的艺术家。在张国荣去世的地点,无数歌迷自发聚集,献上鲜花和卡片。

每年的忌日,都有大量粉丝前来悼念。这种持续多年的追思,体现了张国荣在人们心中的重要地位。有些人在那个特殊的时刻,会感到一阵潮湿,仿佛张国荣的歌声依然在耳边回荡。

社会各界对张国荣的才华给予了高度肯定。无论是他的音乐作品,还是电影表演,都被认为是艺术的巅峰之作。他的离去,被视为华语娱乐圈的巨大损失。

许多人认为,张国荣的艺术遗产远远超出了演艺圈,他的人生故事本身就是一部引人深思的作品。同时,关于张国荣自杀原因的讨论也从未停止。

有人认为是抑郁症所致,也有人猜测是事业压力或个人情感问题。这些讨论反映了公众对张国荣的关心,也体现了社会对心理健康问题的日益重视。

张国荣的离世,不仅是一个明星的谢幕,更是一个时代的结束。他的talent、魅力和对艺术的追求,将永远被铭记。正如马未都所说,张国荣的遗产远远超出了演艺圈,他的人生故事本身就是一部引人深思的作品。

20年后的今天,张国荣的影响力依然不减。他的歌曲仍在传唱,他的电影依然被人们反复观看。他的生平故事也成为了人们讨论心理健康、性别认同等社会议题的切入点。

张国荣的离去,让我们意识到,即使是光芒四射的明星,也可能在内心深处承受着巨大的痛苦。他的故事,成为了一面镜子,让我们反思社会对心理健康的关注度,以及对多元性别认同的包容程度。