1898年的科学狂想成真!反物质——改写人类命运的“潘多拉魔盒”

宇宙的终极能源,核能跟它比起来就是“渣渣”。传说中的反物质究竟是什么呢?

时间回溯到1898年,一位名叫舒斯特的科学家脑洞大开,向《自然》杂志投递了一封信件,大胆畅想:是否存在一个与我们所处世界截然相悖的“镜像世界”?彼时,这一想法宛如天方夜谭,被科学界束之高阁,视作遥不可及的科幻臆想。

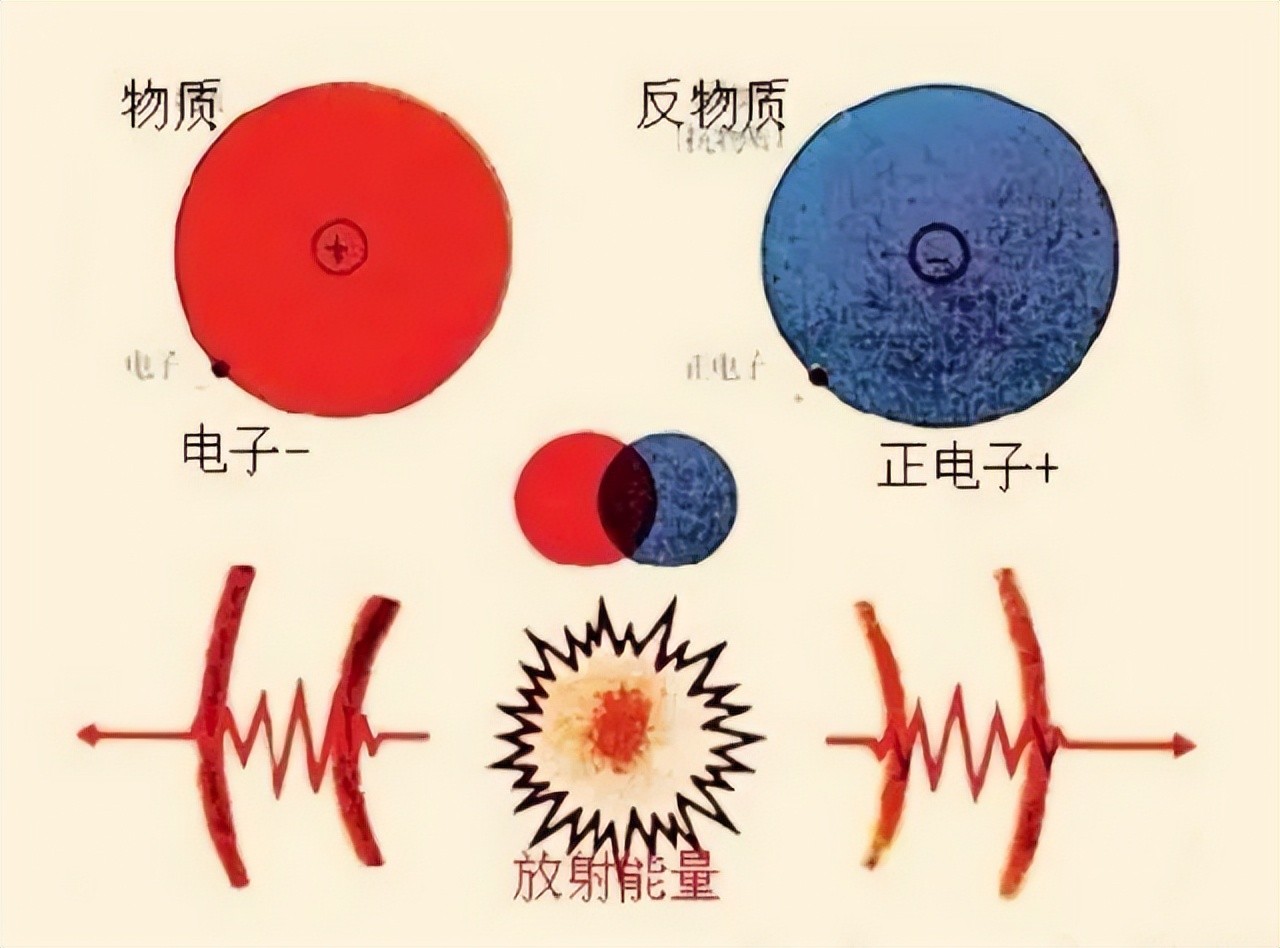

直至1927年,英国物理学家保罗・狄拉克凭借深厚的理论功底,预测了反物质的存在。通俗来讲,每一种已知粒子,都拥有一个与之对应的“孪生兄弟”——反粒子,它们质量相同,电荷却恰恰相反,宛如正负两极,相互映照。然而,狄拉克的这一突破性预测,起初并未广为人知。

1932年,美国物理学家卡尔・安德森在探索宇宙奥秘的征程中,利用云室细致观察宇宙射线。令人惊奇的是,部分宇宙射线在磁场中发生了诡异的偏转。依据磁场相互作用原理,这部分偏转的射线理应携带正电。安德森的老师依据经验判断,认定这是质子的“杰作”。

但安德森却敏锐察觉出异样:质子能量巨大,其经过之处理应留下更为粗壮、明显的液化痕迹,而眼前的轨迹却纤细许多。在排除诸多可能后,一个大胆的念头在他心中萌生:莫非这些看似电子的粒子,实则是逆向而行,从下往上移动?

为了验证这一惊人猜想,安德森精心设计实验,巧妙用一块铅板,观测粒子穿透铅板后的运动轨迹。果不其然,粒子轨迹向下且带正电,反物质的神秘面纱就此被缓缓揭开。

安德森也凭借这一重大发现,荣膺诺贝尔奖。有趣的是,他在做出这一伟大发现之前,甚至未曾听闻狄拉克的预测。

随着反物质的神秘面纱被揭开一角,人们不禁好奇:它的出现,会给人类生活带来怎样翻天覆地的改变?

一方面,反物质蕴含的能量堪称恐怖至极。当反物质与正物质相互吸引、碰撞,刹那间释放出的能量,如同宇宙大爆炸般震撼,科学家将这种极致的能量释放现象形象地称为“湮灭”。经精确计算,仅仅0.5克的反物质,在与正物质碰撞的瞬间,所爆发的能量竟能与广岛原子弹爆炸的总能量分庭抗礼。

要知道,传统核武器即便威力巨大,其能量转化率也仅在7%-10%之间,而反物质与正物质的碰撞,却能实现100%的能量转化。换言之,1.5克反物质爆炸产生的能量涟漪,足以席卷周围35公里内的一切,地球上任何一座城市在其面前都脆弱不堪,瞬间沦为废墟。

如此惊人的破坏力,让军事家们浮想联翩,设想将其制造成威力绝伦的武器。例如,经济成本相对可控的暗杀武器——反物质子弹。从外观上看,它与普通子弹无异,但在其尖端,却附着着十亿分之一克的正电子。千万别小瞧这微不足道的剂量,在撞击瞬间,其释放的能量足以让一栋房屋灰飞烟灭。

然而,反物质并非只有毁灭的一面。在医学领域,科学家们经过大量深入研究发现,反质子竟潜藏着治愈某些癌症的希望曙光,为饱受病痛折磨的患者带来了新的生机。

在航天探索层面,反物质更是展现出无可比拟的优势,作为燃料源,它能助力载人火箭以接近光速50%的速度飞驰,这意味着,星际旅行的漫漫征途将大幅缩短,大约两年多就能抵达距离地球最近的恒星,开启人类探索宇宙深处的新篇章。

既然反物质如此神通广大,为何在日常生活中难觅其踪?答案其实很简单:成本高昂。尽管高能宇宙射线在撞击地球外层大气时,偶尔会催生反物质,但产量稀少如凤毛麟角,且转瞬即逝。要想获取更多反物质,人工生产成为唯一途径。可这谈何容易?且不说生产难度极高,单是成本就令人咋舌。

早在2016年,NASA科学家在研究报告中指出,生产1克反物质,所需成本约高达250亿美元。对比之下,当年曼哈顿计划开发第一颗原子弹,耗费资金不过230亿美元,二者差距一目了然。不仅如此,生产反物质对设备的要求堪称苛刻至极。

即便是动用瑞士欧洲核子研究组织运营的大型强子对撞机——这一人类有史以来建造的最昂贵、最复杂的科研设备之一,在满负荷运转状态下,每分钟也仅能产出100万个反质子。依此推算,要生产1克反物质,即便条件恒定不变,也需要耗费整整1000亿年之久!

然而,这还不是最棘手的问题。反物质的储存难题,才是横亘在科学家面前的最大“拦路虎”。由于反物质一旦与正物质“碰面”,便会瞬间湮灭,化为乌有,因此绝不能使用普通容器存放。科学家们绞尽脑汁,目前所能达到的最佳成果,也仅仅是将反物质成功保存17分钟左右。至于如何实现大量反物质的完美储存,至今仍是未解之谜。

尽管困难重重,但从长远的发展眼光来看,反物质在能源领域的应用前景广阔无垠,仿若一颗亟待雕琢的璀璨明珠,吸引着无数科学家前赴后继,向着未知发起挑战,期待在未来某一天,能驯服这股宇宙间最强大的力量,为人类文明的进步照亮前路。

文本来源 @脑洞里的宇宙 的视频内容