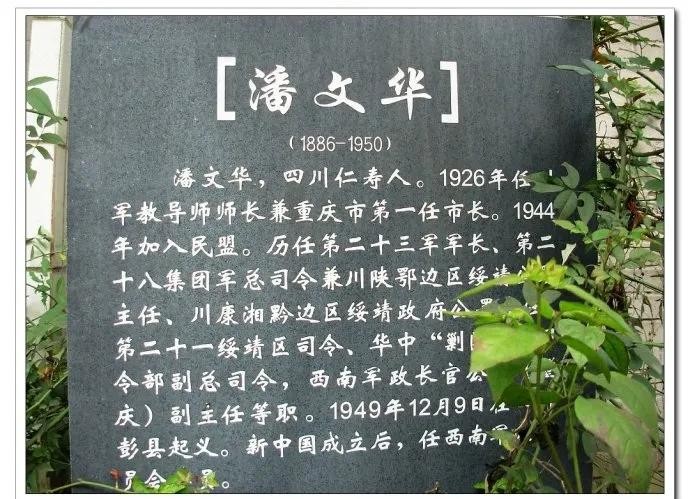

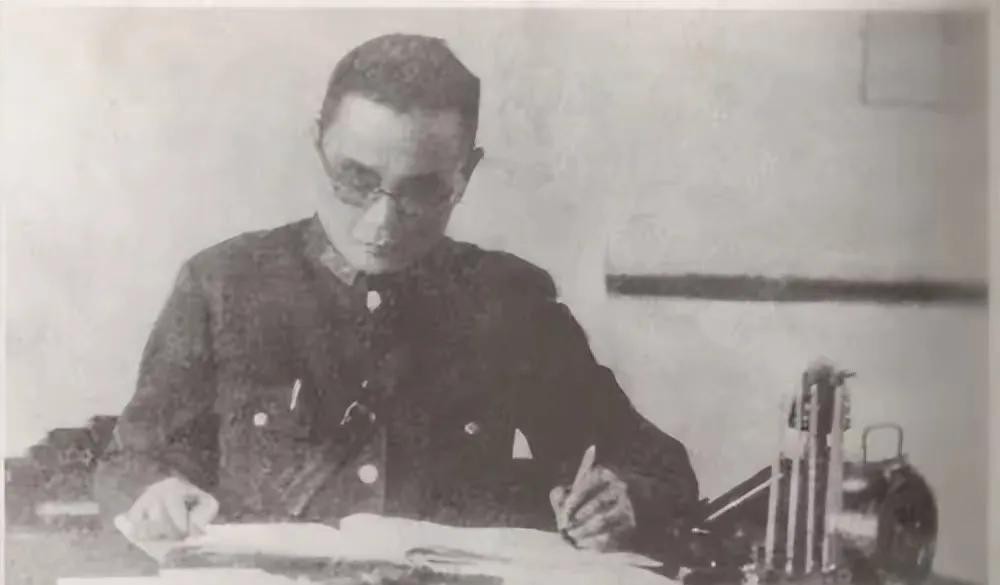

潘文华:重庆市首任市长。

引言:一座城的记忆与一个人的史诗

在重庆解放碑璀璨的霓虹下,车流如织的较场口转盘旁,矗立着一块斑驳的市级文物保护碑——"潘文华市长纪念碑"。这座1927年奠基的碑文,镌刻着一个被时光模糊的名字,却见证着中国现代城市史上一段惊心动魄的变革。当我们在摩天大楼的阴影里谈论"山水之城"的规划智慧时,或许不曾想到,八十年前那位身着长衫的市长,如何以破釜沉舟的魄力,在封建城垣的废墟上,为这座长江要塞浇筑出通向现代文明的钢筋骨架。

一、从川军骁将到城市掌舵者:乱世中的破局者

1926年的重庆,仍是一座被七座封闭城门禁锢的江边要塞。城墙内,青石板巷道蜿蜒如迷宫;城墙外,吊脚楼沿江崖层层叠叠。当38岁的潘文华从川军总司令刘湘手中接过市长印信时,他面对的不仅是军阀混战的时局,更是一座被传统桎梏锁死的城市。

这位出身四川天全的武备学堂毕业生,早年追随蔡锷参与护国战争的履历,赋予他超越地方官员的战略眼光。在就职演说中,他掷地有声:"重庆非蜀之重庆,乃长江上游之重庆!"这句宣言,揭开了中国近代城市史上规模罕见的"开埠拓城"运动序幕。

二、铁腕拆城:在历史废墟上重构城市基因

"宁可背负千古骂名,也要为子孙劈出生路!"1927年寒冬,潘文华站在通远门城墙上,看着麾下工兵营在城墙根基埋下第一包炸药。这场持续三年的拆城行动,堪称中国城市现代化进程中最激进的手术:

七门俱毁:朝天门、千厮门等七座城门在爆破声中倒塌,延续600年的封闭城防体系彻底瓦解;

马路革命:以中城路(今民生路)为轴线,12条放射型马路如钢刀剖开旧城肌理,最宽处达30米,堪称当时中国最宽的市政道路;

功能重构:在城墙基址上规划"新市区",银行、商行、报馆如雨后春笋,将传统商业从码头迁至规划街区。

这场改造引发巨大争议。守旧士绅在《新蜀报》撰文痛斥"毁坏风水",袍哥势力甚至策划暗杀。但潘文华以军事化手段强推工程,其日记记载:"每拆一堵墙,便收到三封恐吓信,然城墙不倒,重庆永无出头之日。"

三、隐形的城市血脉:现代市政体系的植入者

在轰鸣的推土机声中,潘文华悄然编织着重庆的现代肌理:

水利革命:1929年建成打枪坝水厂,让市民告别挑水夫,成为西部首个实现自来水供应的城市;

照明革命:引进美国通用电气公司设备,在督邮街(今解放碑)点亮巴渝第一盏路灯;

教育革新:创办重庆市立中学,将私塾先生请进新式课堂,培育出未来建设者。

特别值得称道的是其"让利于民"的智慧:在拓宽马路时,他规定临街商铺退界3米作为人行道,补偿方式竟是允许商户在屋顶加盖一层——这种"空间置换"策略,既保全了市民利益,又塑造了独特的山城建筑风貌。

四、袍哥人家与士绅风骨:双重身份的平衡术

作为袍哥出身的市长,潘文华深谙江湖规矩。他保留码头"关金"制度,却将收入转为市政基金;他允许茶馆继续存在,但强制安装玻璃窗改善卫生。这种"旧瓶新酒"的治理术,让现代化进程避免了剧烈的社会震荡。

更令人称道的是其清廉品格。据《潘文华年谱》记载,这位市长月俸仅300大洋,却常年资助20余名贫寒学子。当有人提议在南山修建官邸时,他断然拒绝:"市长公署设在城门洞里最合适,让百姓随时找得到我。"

五、历史回响:被遮蔽的现代化先驱

1935年,潘文华调任四川省主席,重庆市民自发相送至朝天门码头。在他离任后的岁月里,这座城市经历了抗战陪都的辉煌,也承受着大轰炸的创伤,但其城市骨架始终延续着潘氏规划的基因。

当代城市史学者指出:潘文华的"大拆大建"绝非简单西化,而是将传统风水理论与现代市政科学创造性融合。其"显山露水"的规划理念,让重庆在现代化进程中始终保持着"山水之城"的独特韵味。这种智慧,在今日城市更新中愈发显现出超越时代的价值。

结论:拓荒者的精神遗产

站在来福士广场眺望两江交汇,我们或许难以想象,脚下这片土地曾被高墙禁锢。潘文华用五年时间完成的,不仅是一座城市的物理重构,更是精神枷锁的破除。他证明:真正的现代化,不是对传统的粗暴否定,而是在历史长河中劈出新的航道。

当我们在城市天际线下追忆这位"破城者"时,更应领悟其精神内核:改革需要破釜沉舟的勇气,更需要敬畏传统的智慧。正如长江奔流不息,真正的城市文明,永远在传承与创新中生生不息。

勇敢追梦,不负韶华!点赞此文,开启精彩人生之旅