中国历史必知100事之——安史之乱

安史之乱:盛世唐朝的转折点

生于忧患,死于安乐,盛世大唐的繁荣自此走向衰落。

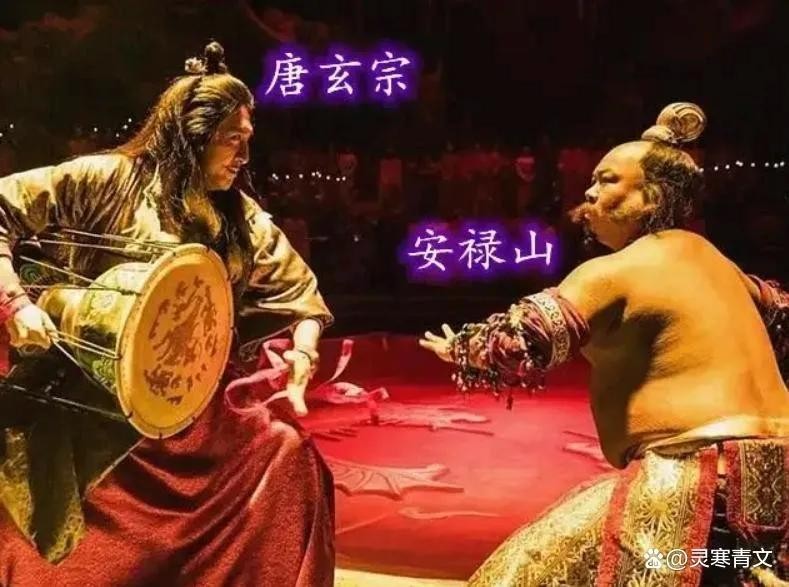

公元755年12月16日,即唐玄宗天宝十四年十一月初九,平卢、范阳和河东三镇的节度使安禄山在范阳发起叛乱。这场叛乱持续了七年多,由于主要指挥官是安禄山和史思明,因此史称“安史之乱”,也称“天宝之乱”。

安禄山

安史之乱将唐朝的历史分为两个阶段。乱前,唐朝是一个真正的中央集权大帝国;乱后,则陷入藩镇割据和多种势力争斗的混乱局面。地方武装的崛起使得中国的尚武精神逐渐衰退,而对外族的排斥也使得汉唐以来对各种文化包容的氛围荡然无存。这些变化对五代及宋初的政治格局产生了深远的影响,因此安史之乱的影响力是持久而跨时代的。

史思明

在玄宗统治初期,以姚崇和宋璟为相,进行吏治改革,国力强盛,社会经济异常繁荣,史称“开元盛世”。然而,在这繁荣的背后,危机也悄然滋生。唐朝继承了北魏的均田制,但随着土地兼并的加剧,贫富差距扩大,均田制逐渐瓦解,越来越多的农民失去土地,无法缴纳赋税,纷纷逃往欠发达地区,导致政府控制的人口逐渐减少,从而影响到兵制和税收。安史之乱正是在这样的背景下爆发的。

安史之乱的爆发主要有两个原因:首先,唐朝的边防制度导致安禄山的势力壮大;其次,安禄山与杨国忠之间的矛盾加剧。

第一个原因在于,唐朝对边防的重视使得少数民族将领安禄山的势力不断增强。唐朝继承了北魏的均田制和府兵制,但由于均田制的崩溃,许多农民失去土地,府兵制也失去了来源。为此,玄宗开始实施募兵制,用财政雇佣士兵,改变了农民兼职当兵的传统。

唐朝进行多次对外战争,设立了多个军区来驻守边境,而通过募兵制招募的职业军人,绝大多数都归地方节度使管辖。地方军队的兵力逐渐超过中央军队,边地的将领开始掌握更多的权力。

唐朝还设有“出将入相”的制度。李林甫担任宰相后,担心边境有功的节度使会威胁到自己的地位,因此建议提拔边境的少数民族将领担任节度使,认为这些人文化水平低,不会对他造成威胁。唐玄宗采纳了这个建议,尤其对平卢节度使安禄山十分器重。安禄山通过贿赂李林甫和讨好杨贵妃,赢得了玄宗的信任,获得了平卢、范阳和河东三镇的节制权,掌控了约40%的全国兵力。

剧照版唐玄宗与杨贵妃

第二个原因在于安禄山与杨国忠之间的矛盾加剧。李林甫是安禄山的支持者,安禄山对他十分敬畏。然而,当杨国忠上任宰相后,安禄山对他极为不屑,认为他只是依靠关系上位的小人。这种态度激怒了杨国忠,他开始向唐玄宗诬陷安禄山谋反,但玄宗对安禄山仍然保持信任,没有采取任何防范措施。

杨国忠

杨国忠试图说服唐玄宗无果后,决定亲自行动,秘密逮捕并杀害了安禄山在长安的线人。随着杨国忠的逼迫加剧,安禄山只能加快谋反的步伐。因此,很多人认为安禄山的反叛是被杨国忠逼迫的结果。

接下来,叛乱的经过如下:

一、安禄山起兵——洛阳称帝(755年十一月初九至756年正月初一)

755年十一月初九,安禄山以讨伐杨国忠为借口在范阳起兵。唐玄宗任命封常清和高仙芝出征,但当时唐朝的精锐边军尚未赶回,临时募得的士兵多为缺乏战斗经验的市井子弟,不久便被安禄山占领洛阳。唐玄宗因信谗言而处斩封常清、高仙芝。756年正月初一,安禄山在洛阳自称大燕皇帝,改元圣武。

二、马嵬兵变——唐肃宗称帝(756年六月至七月)

封常清和高仙芝被杀后,唐玄宗任命病废在家的哥舒翰为兵马副元帅,令其守卫潼关。潼关地形险要,但杨国忠对哥舒翰的不信任导致他被迫出战,结果全军覆没,潼关失守,长安岌岌可危。唐玄宗带着杨贵妃和太子李亨企图逃往成都,但在马嵬坡遭到禁卫军的兵变,杨贵妃被杀,唐玄宗被迫北上,李亨自立为帝,改元至德,成为唐肃宗。

唐肃宗李亨

三、睢阳之战——安禄山被杀(757年正月至十月)

757年,安禄山大军攻占河南,只有睢阳坚守。张巡以少数兵力坚守十个月,虽最终失守,但为唐军的反击争取了时间。安禄山因眼疾和性情暴躁,内部也出现了矛盾,最终被自己的儿子安庆恩杀死。

四、邺城之战——安庆绪被杀(757年十月至759年四月)

757年,唐军收复长安,向洛阳进发,安庆绪败逃至邺城,寻求援助。经过多次战斗,安庆绪最终被史思明所杀,史思明自称大燕皇帝。

安史之乱

五、史思明被杀——叛乱结束(761年三月至763年春)

史思明最终被其子所杀,叛军内部分裂,屡遭唐军打击。762年,唐代宗继位,派仆固怀恩进攻洛阳。经过一系列战斗,叛军最终被击败,史朝义走投无路,自缢而死,安史之乱历时七年又两个月,终于结束。

安史之乱的爆发,既是唐朝社会制度出现危机的结果,也是唐玄宗晚年失去英武之力的体现。盛唐的繁华一落千丈,给后世留下了深远的影响,这是历史的无情安排。#唐朝##唐朝的历史故事##探讨唐朝历史#