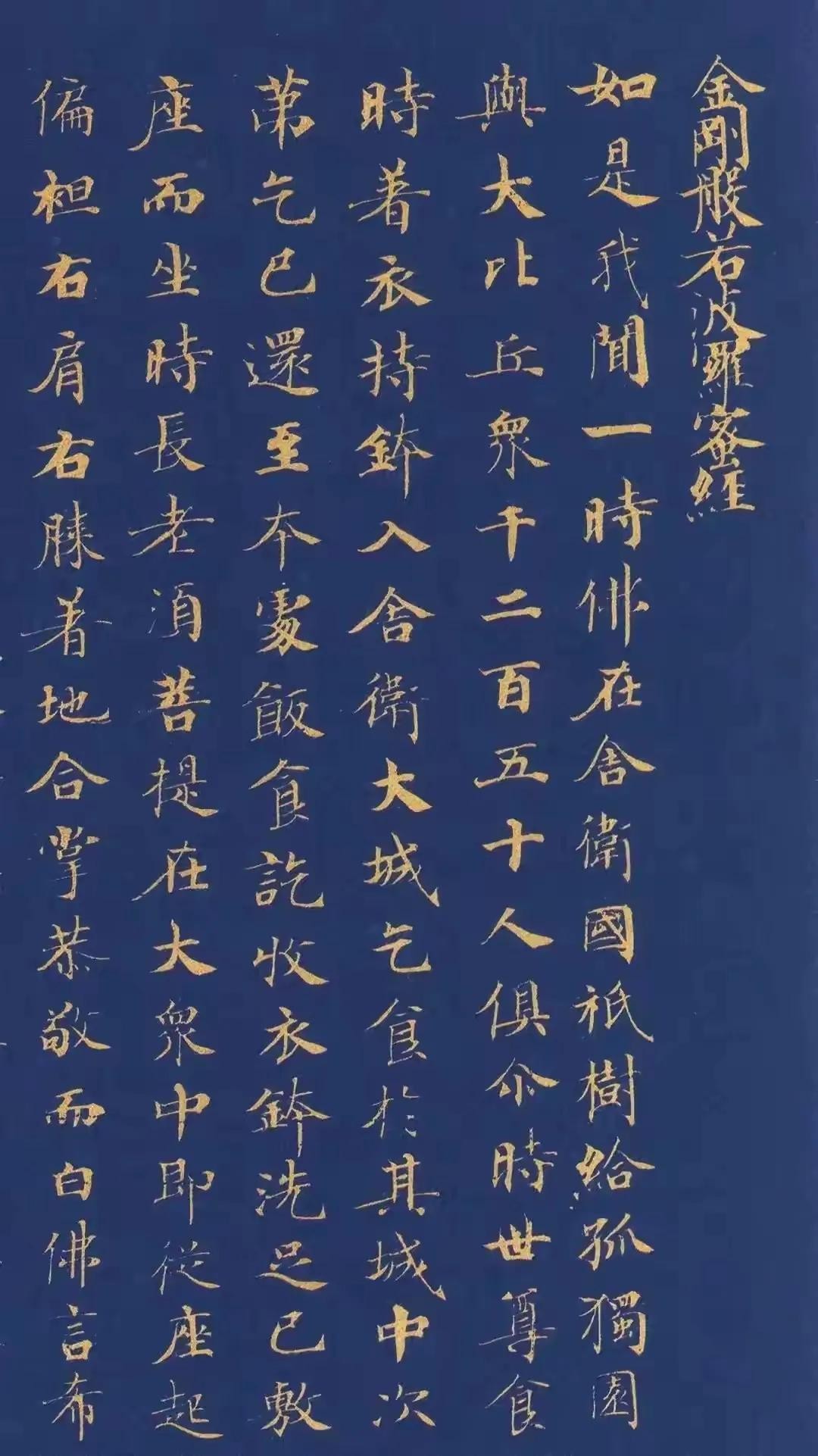

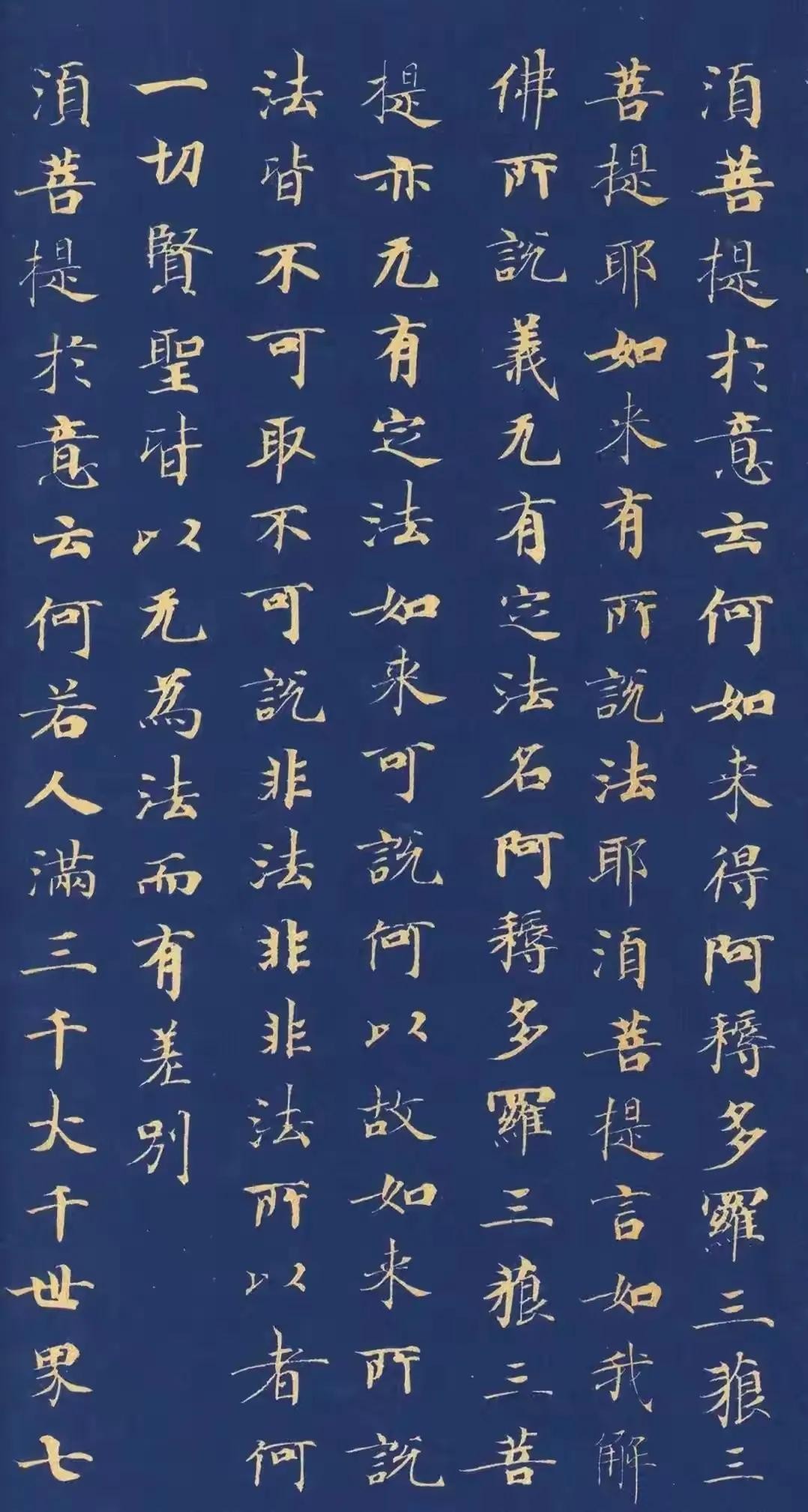

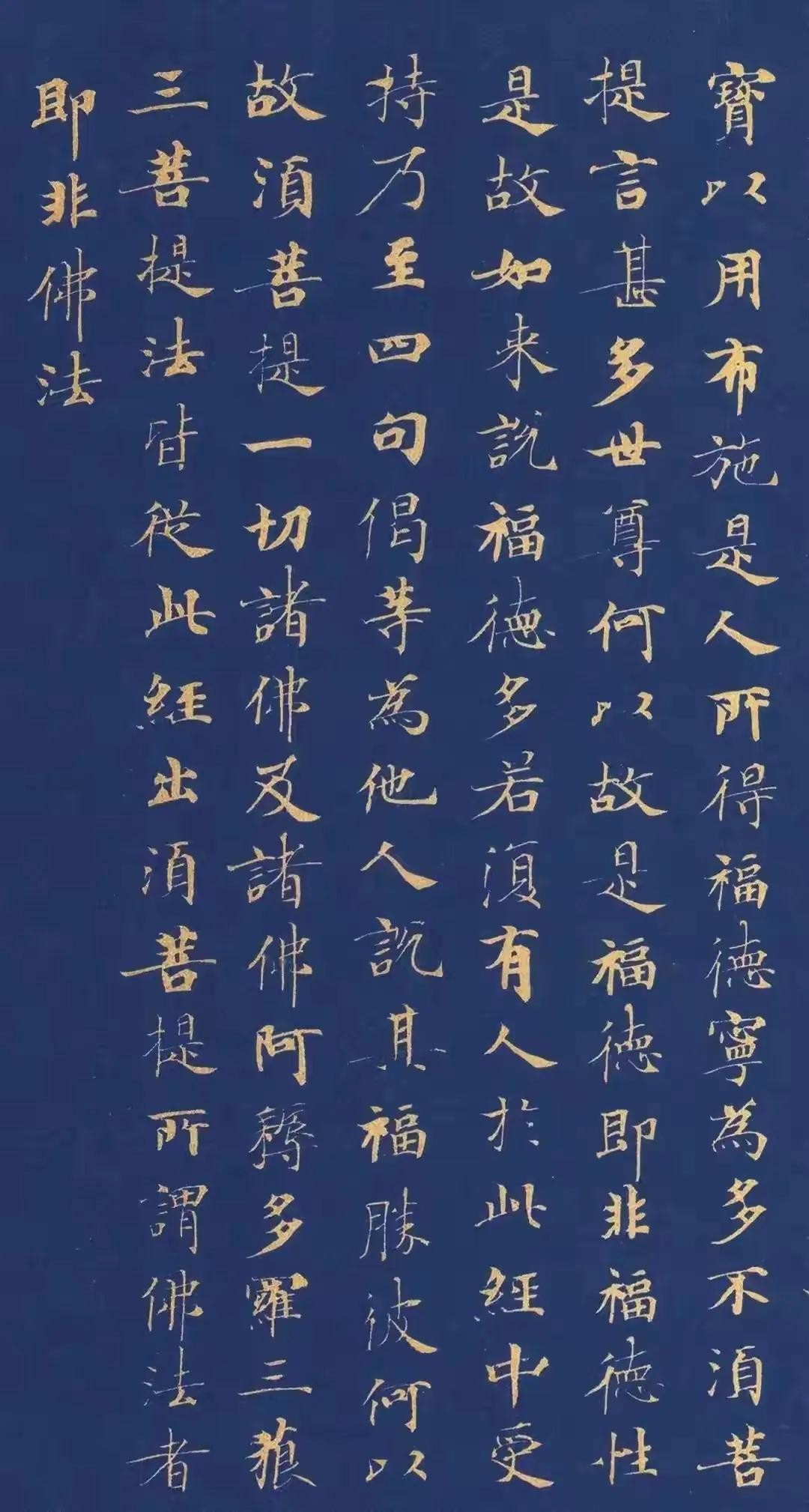

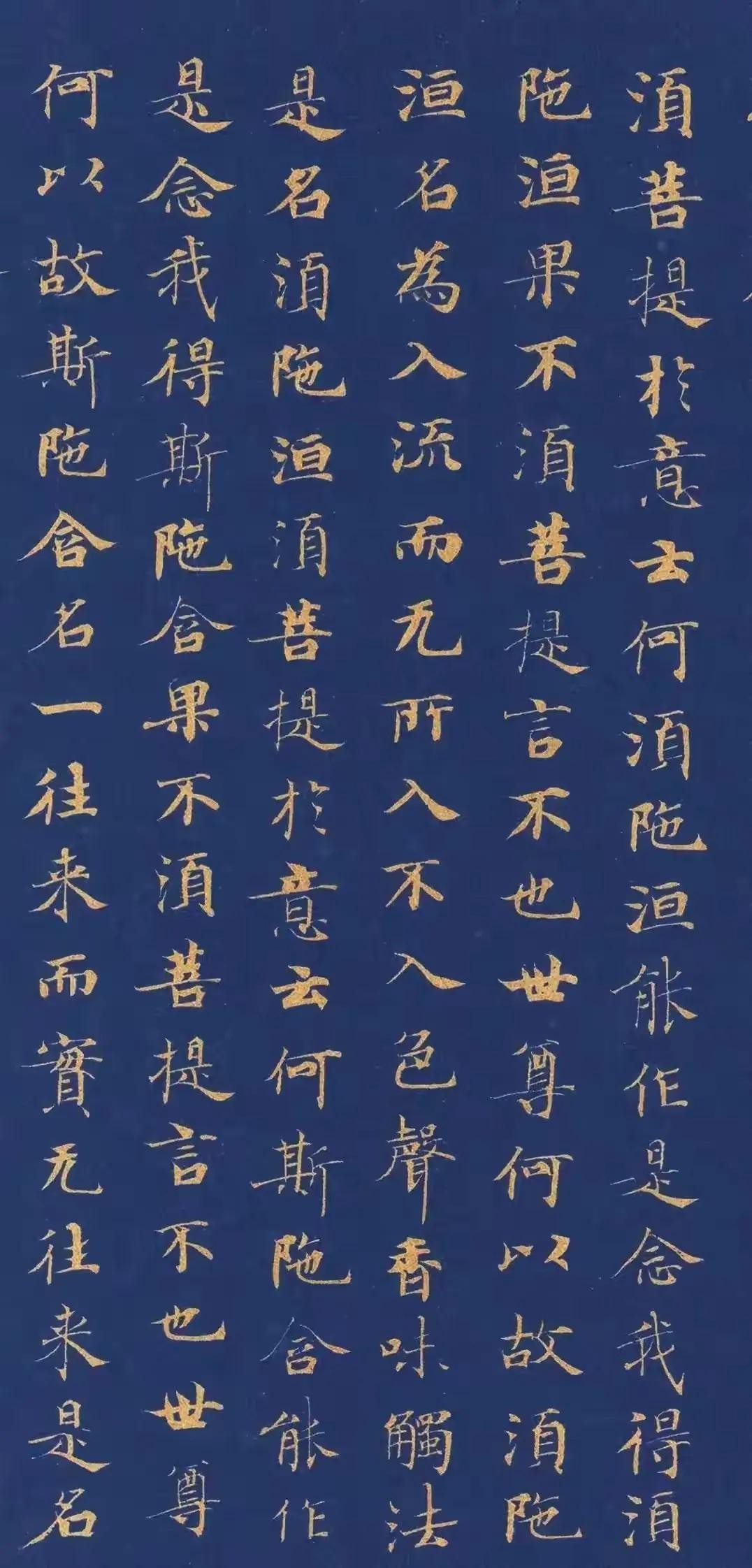

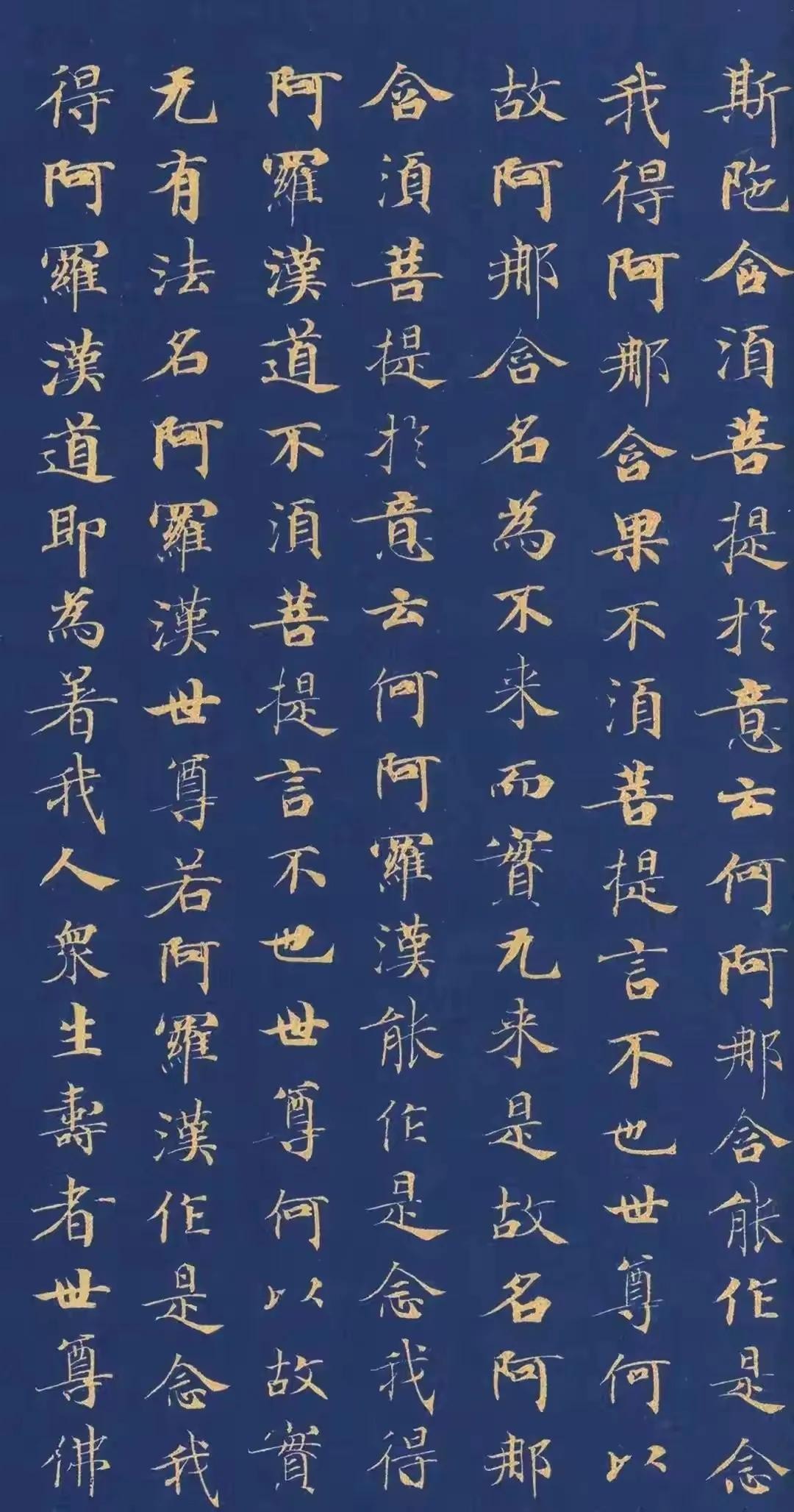

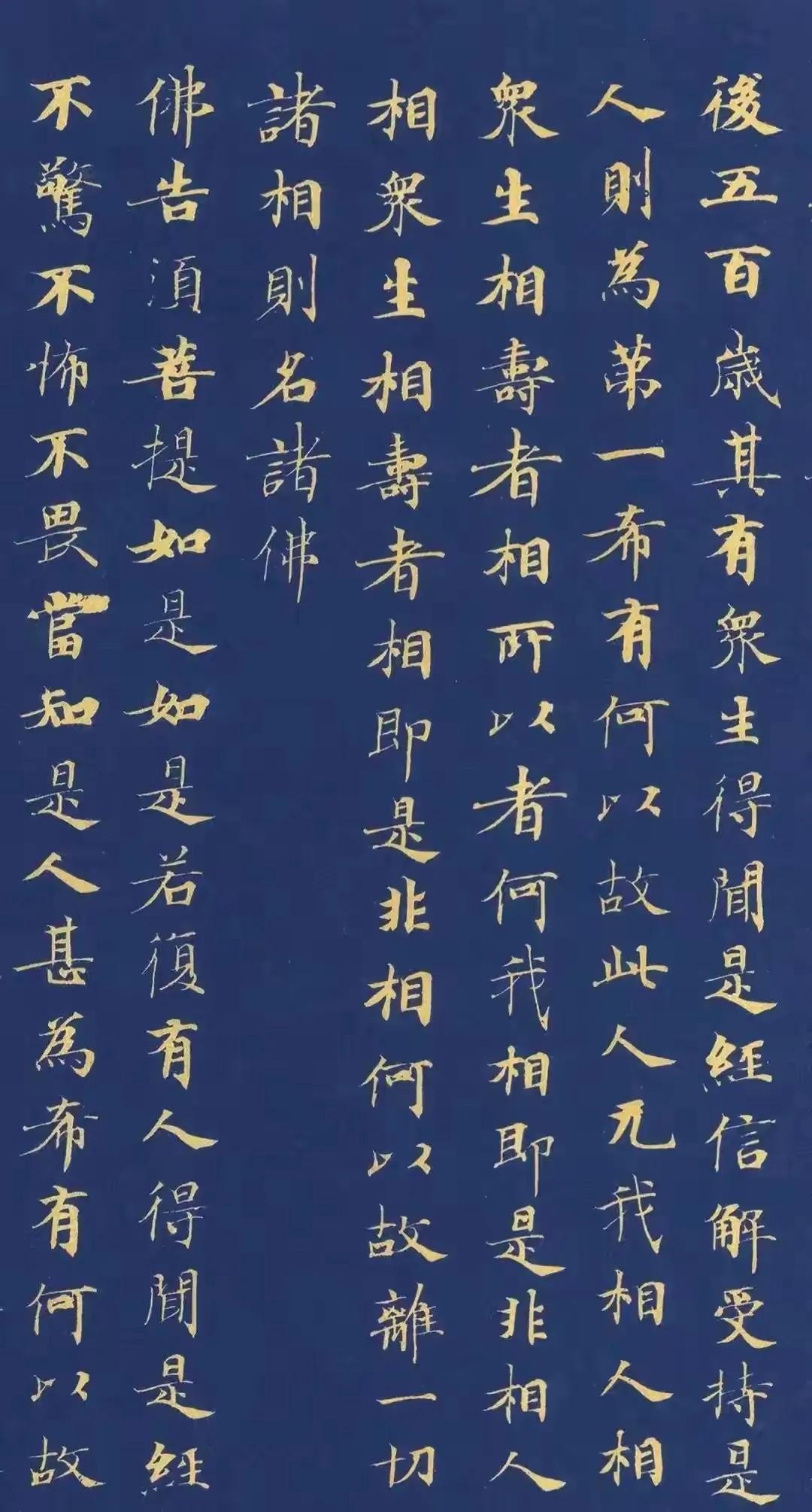

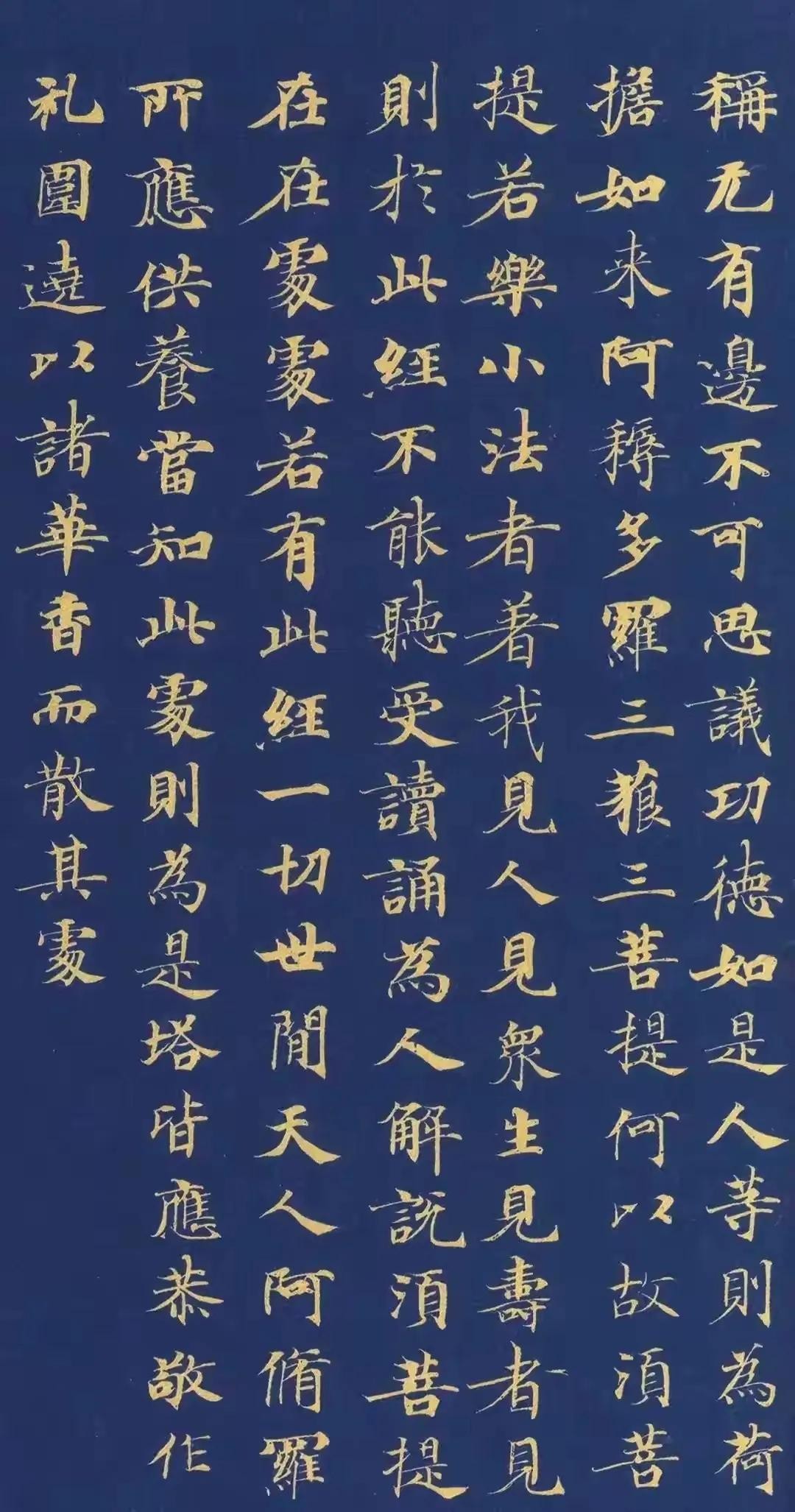

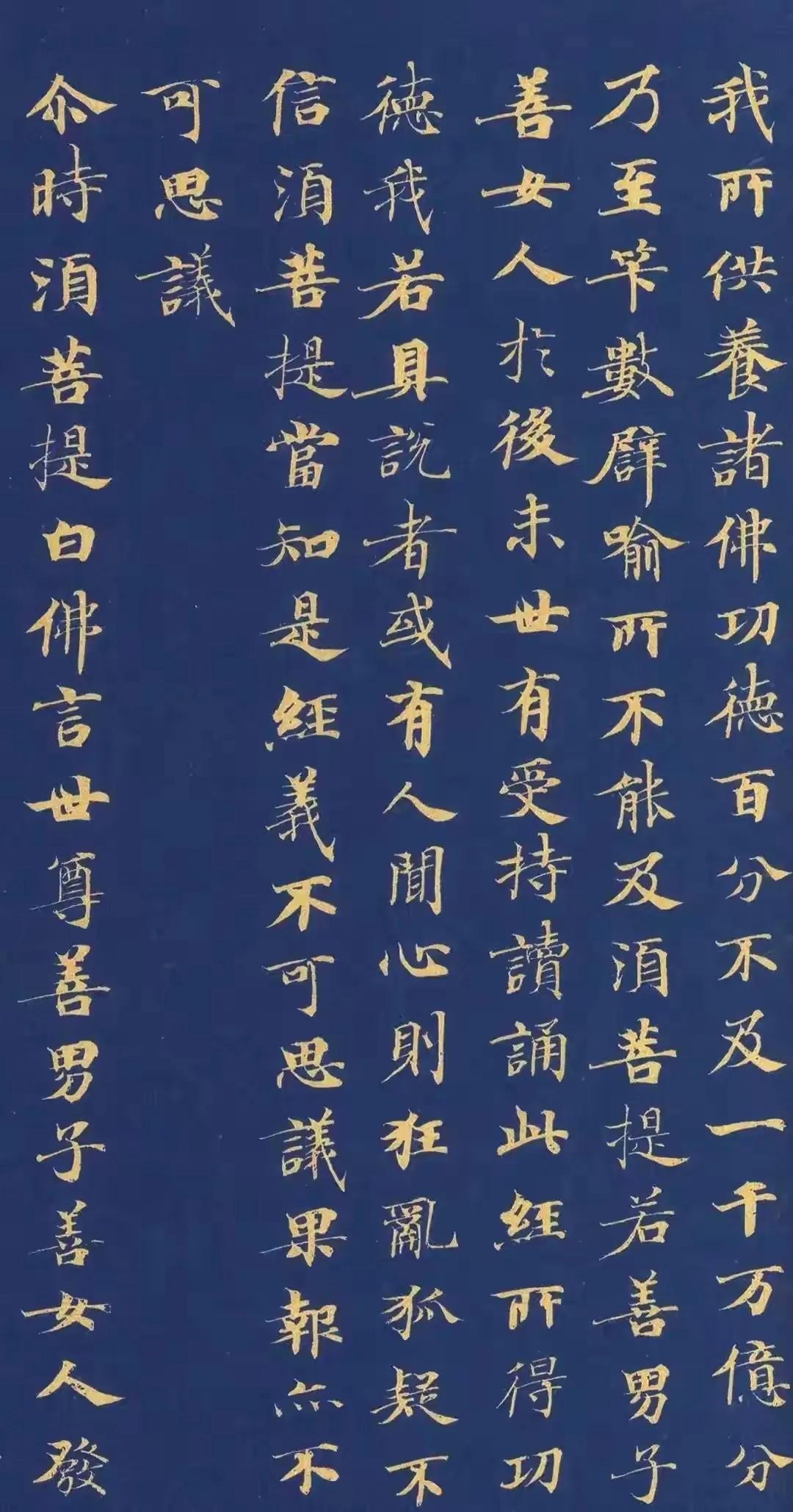

程待宾小楷《金刚经》赏析

程待宾小楷《金刚经》是唐代宫廷写经书法的巅峰之作,其艺术价值与历史意义堪称中国书法史上的璀璨明珠。

一、作者背景:武则天御用抄经生的传奇

程待宾(约640-705年)是唐高宗至武周时期的顶级书法家,以“门下省群书手”身份专事宫廷文书与佛经抄写,历经三代帝王,地位显赫。他的书法取法钟繇、王羲之、智永、褚遂良等名家,尤其在武则天时期,其抄经水平被奉为“国手”,甚至超越褚遂良、钟绍京等重臣。作为“咸亨抄经工程”的核心书家,他奉命抄写《金刚经》与《妙法莲华经》各三千卷,此卷《金刚经》即为该工程的唯一完整孤本。

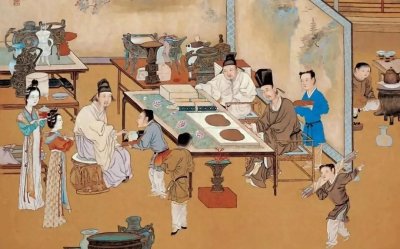

二、作品特色:唐代写经体的集大成者

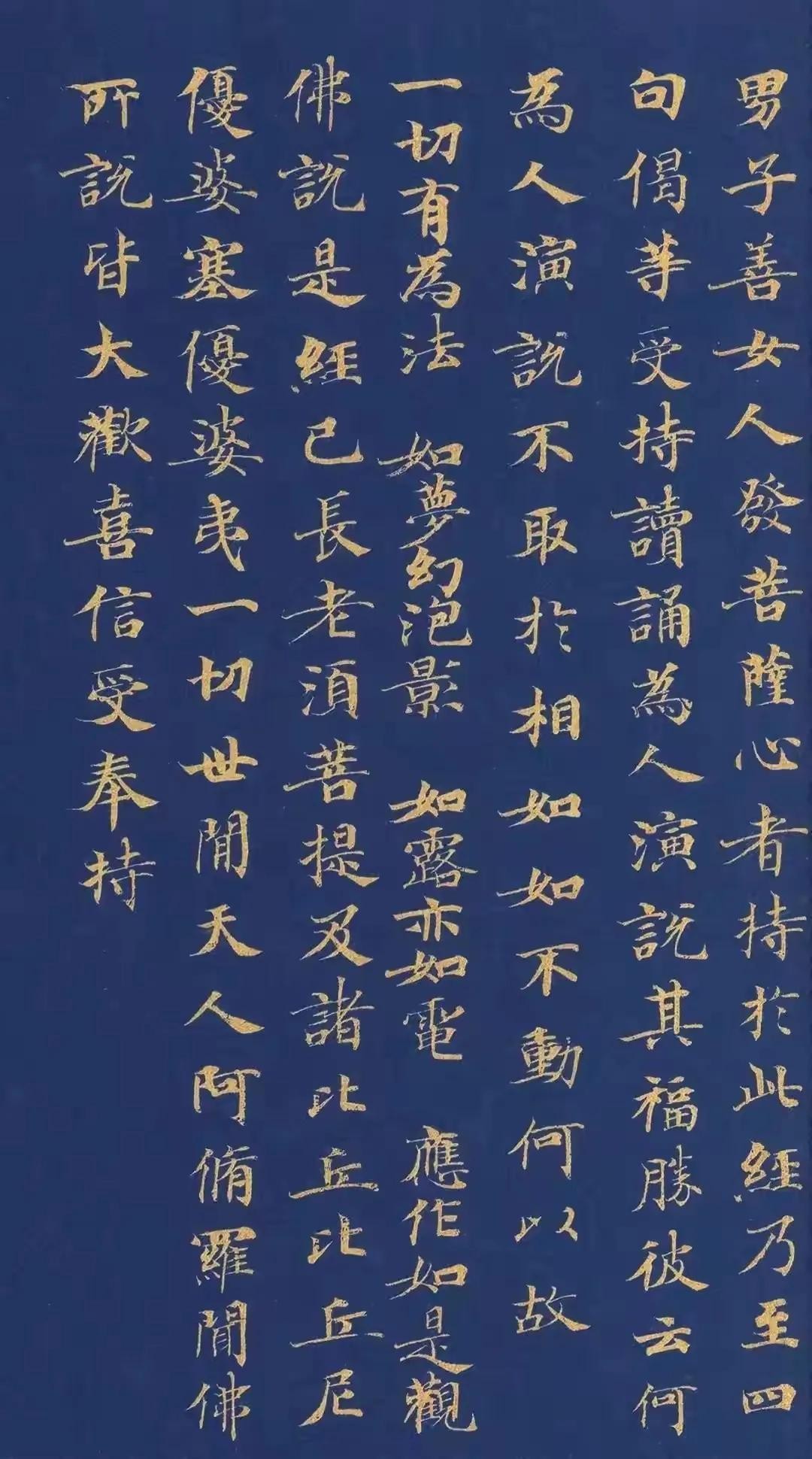

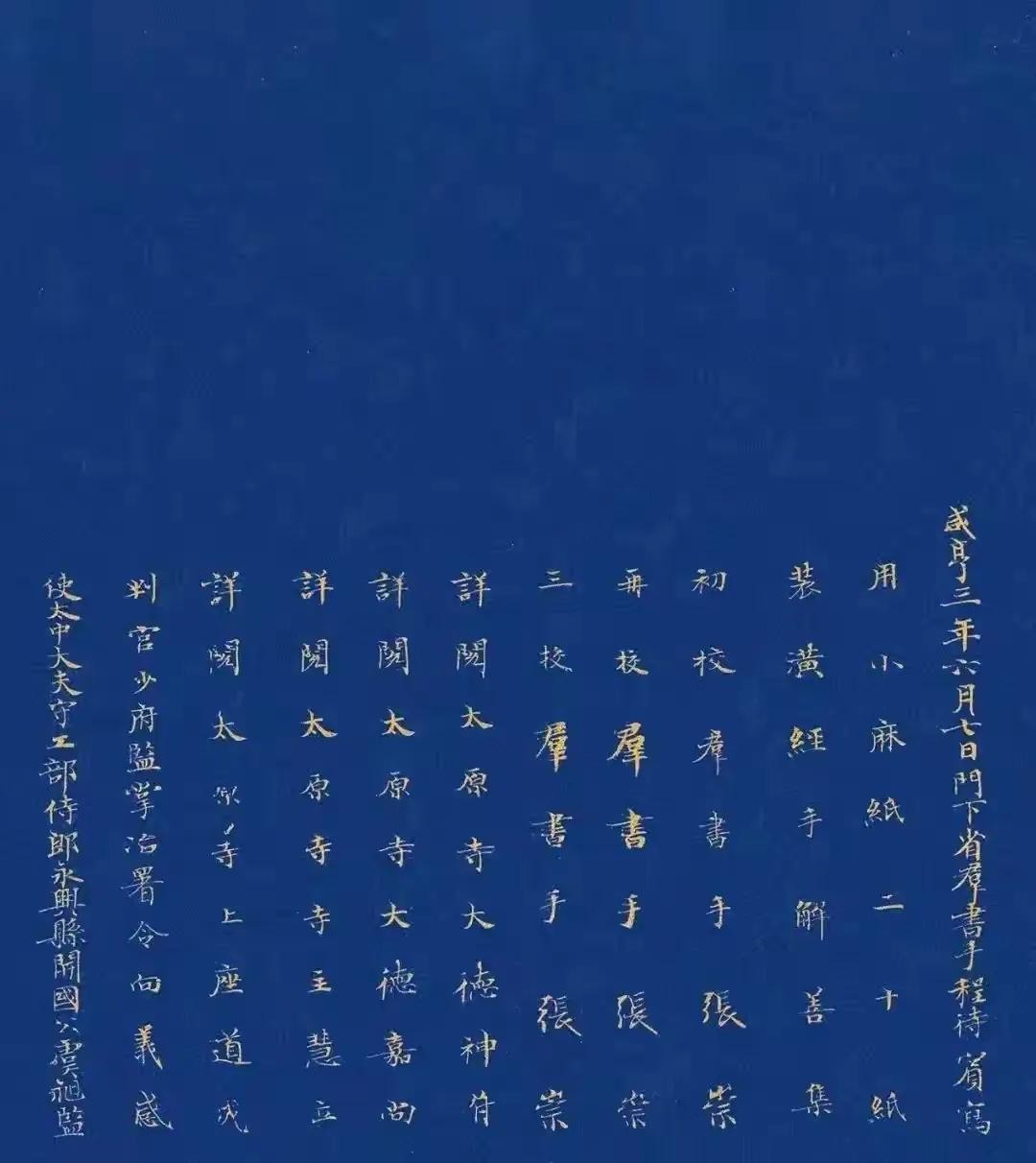

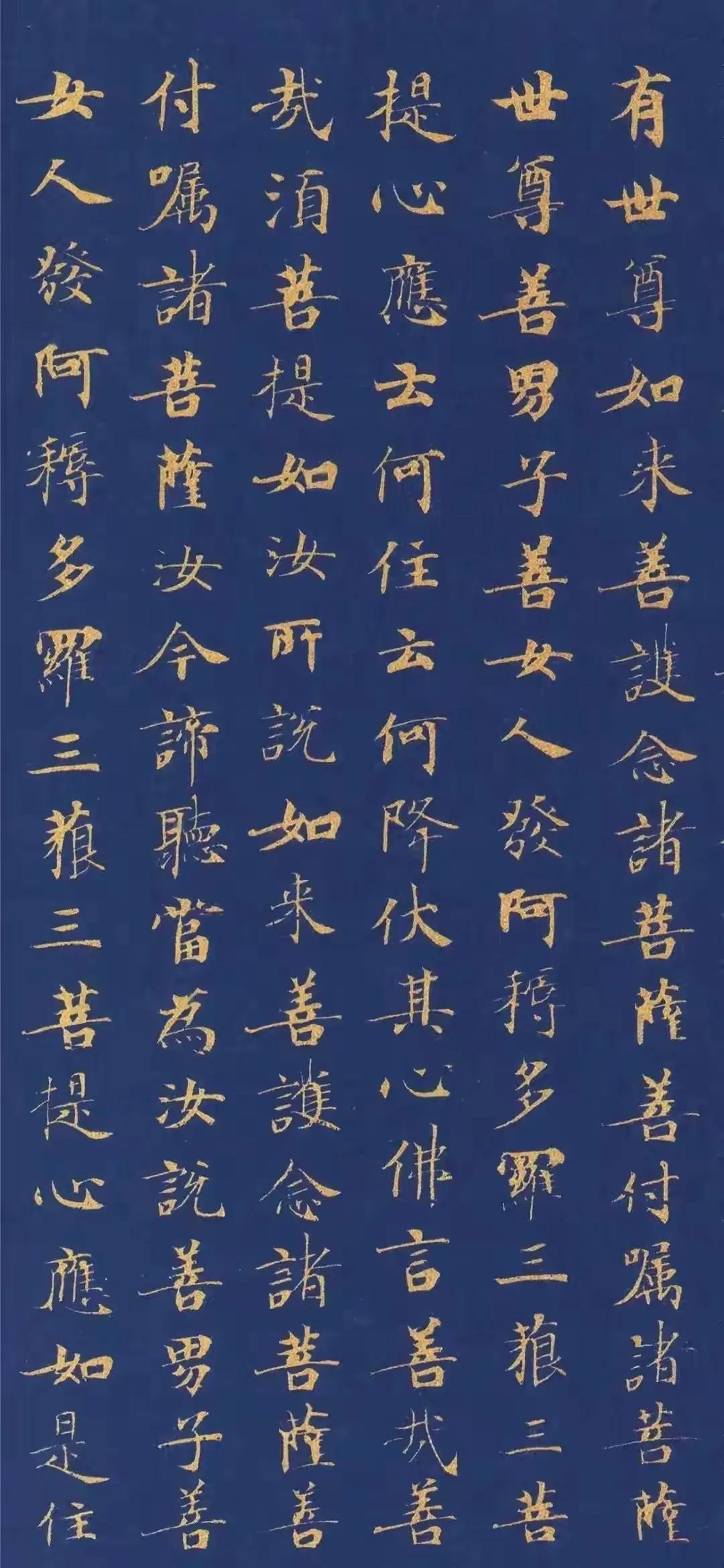

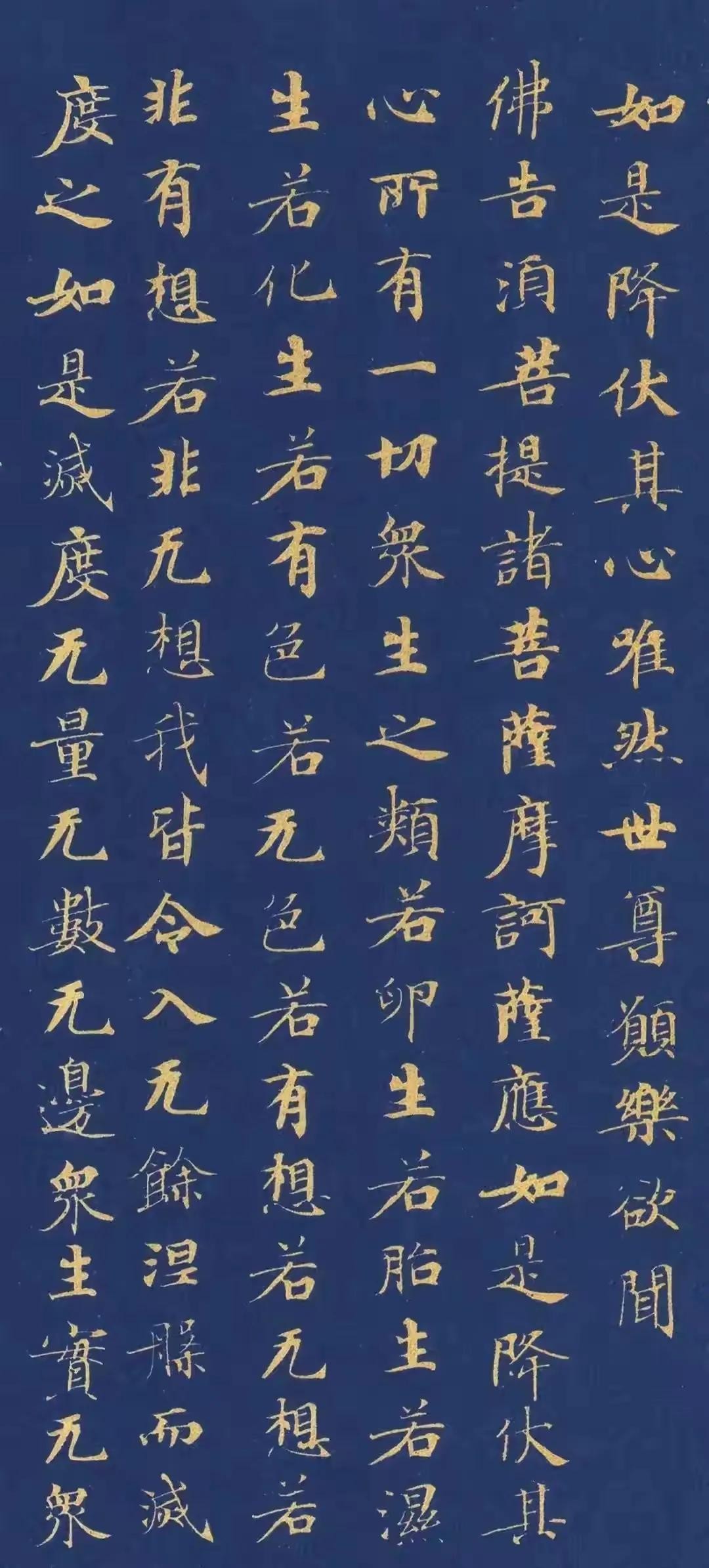

1. 形制与工艺

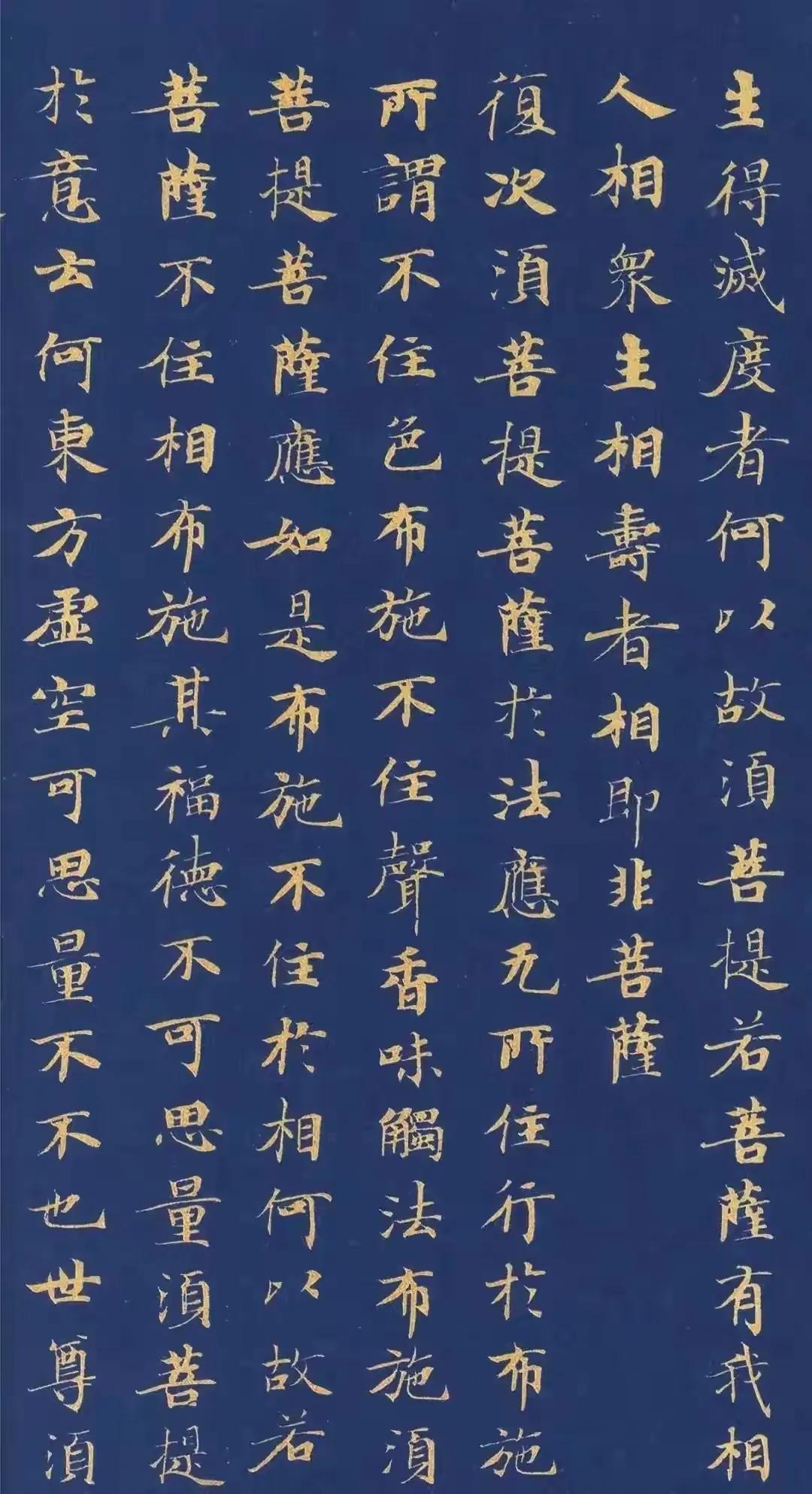

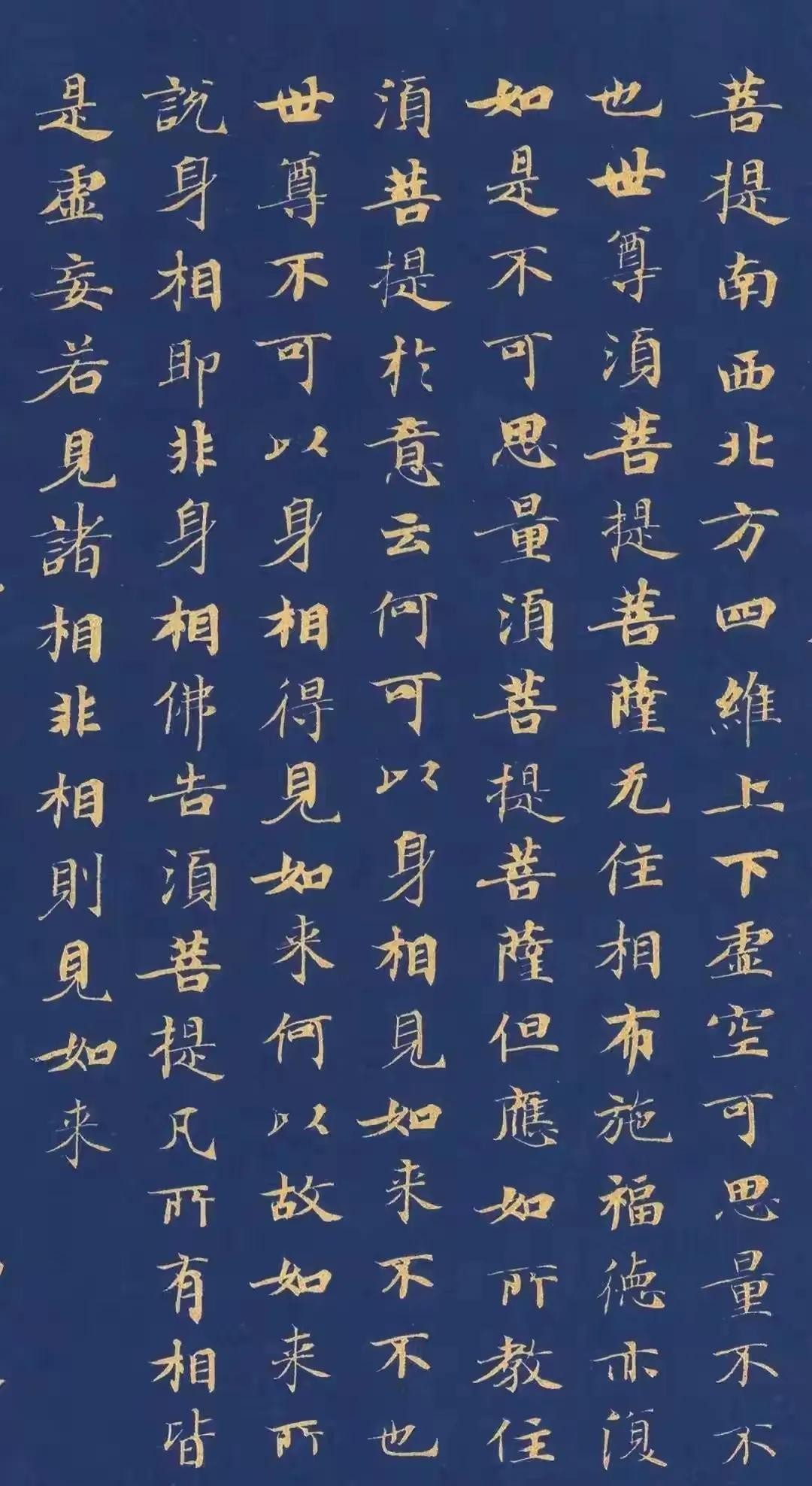

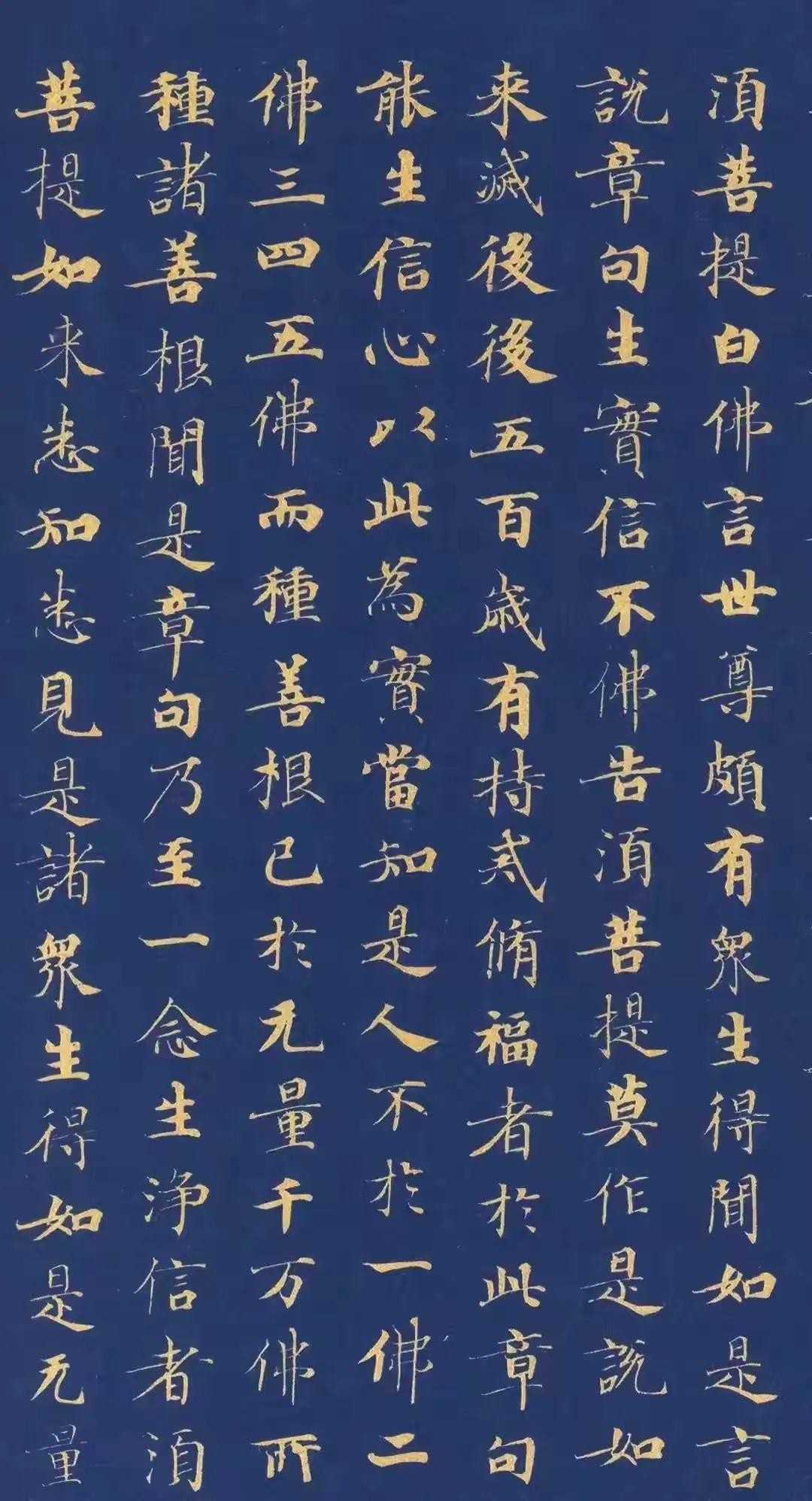

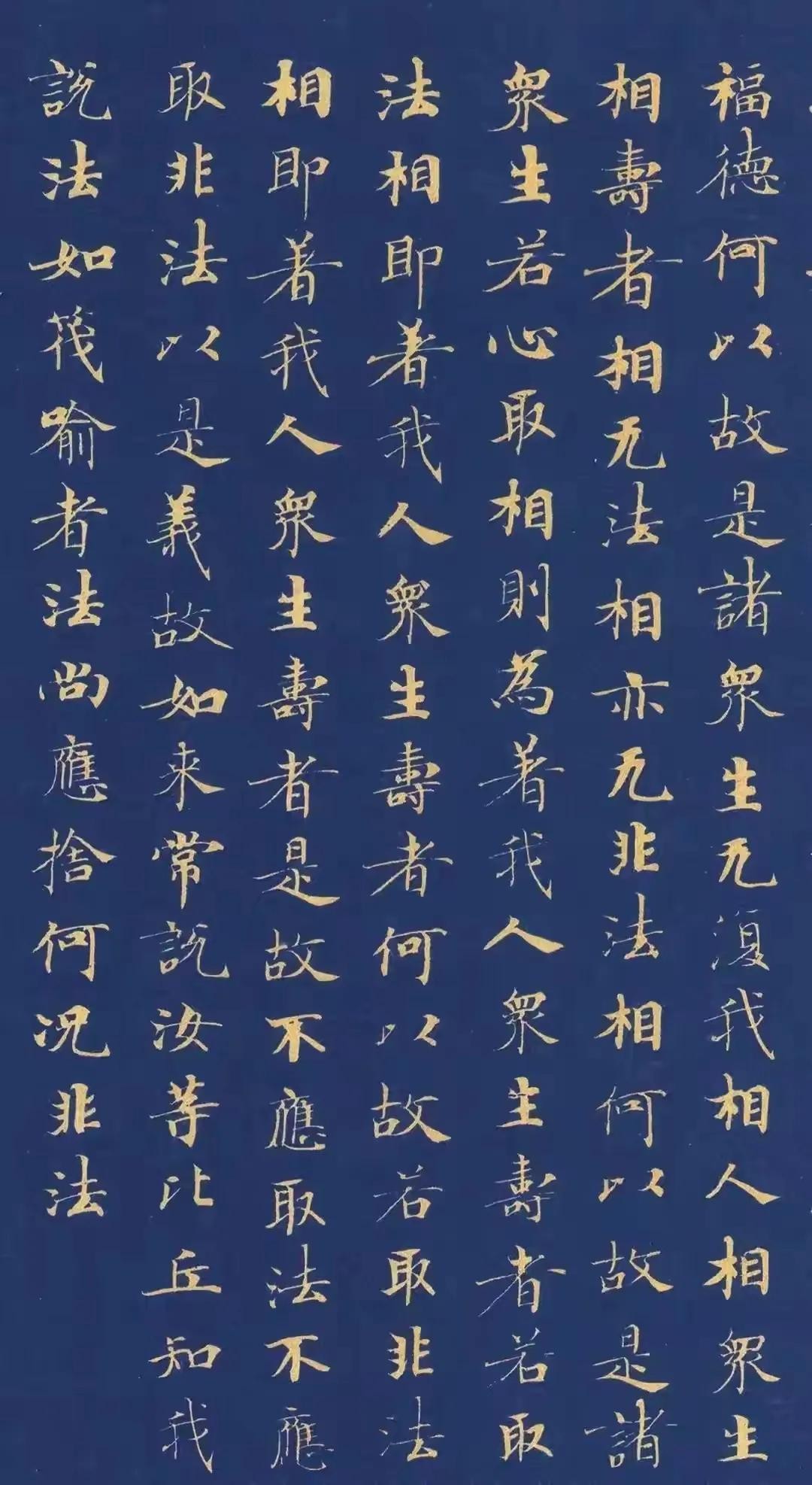

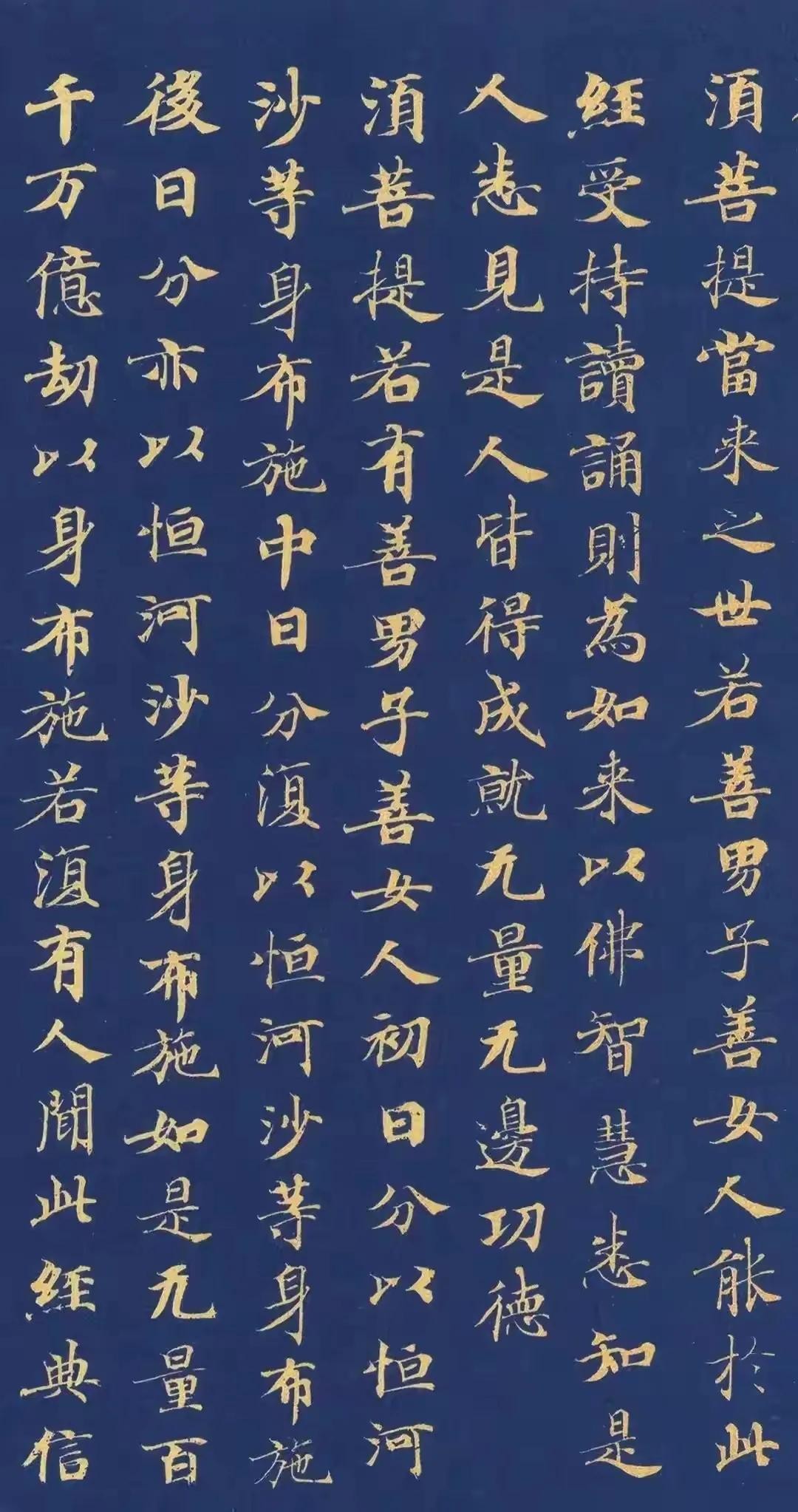

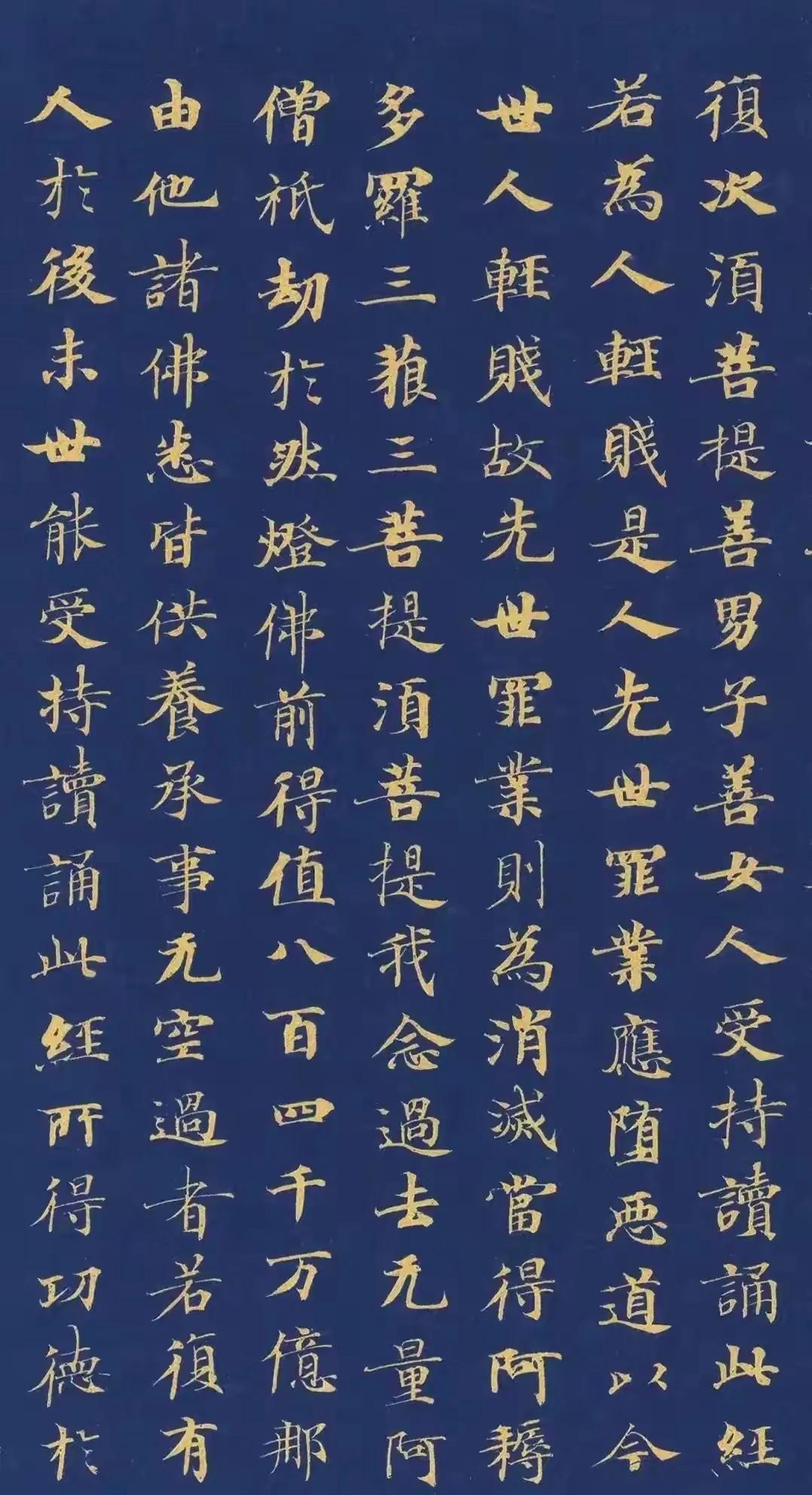

全卷纵26厘米、横490厘米,共270行5162字,字径约1厘米,采用黄檗汁染纸与蜡染工艺,历经1300年仍墨色如新。卷首“咸亨三年六月七日门下省群书手程待宾写”的款识,明确了其宫廷写经的官方属性。

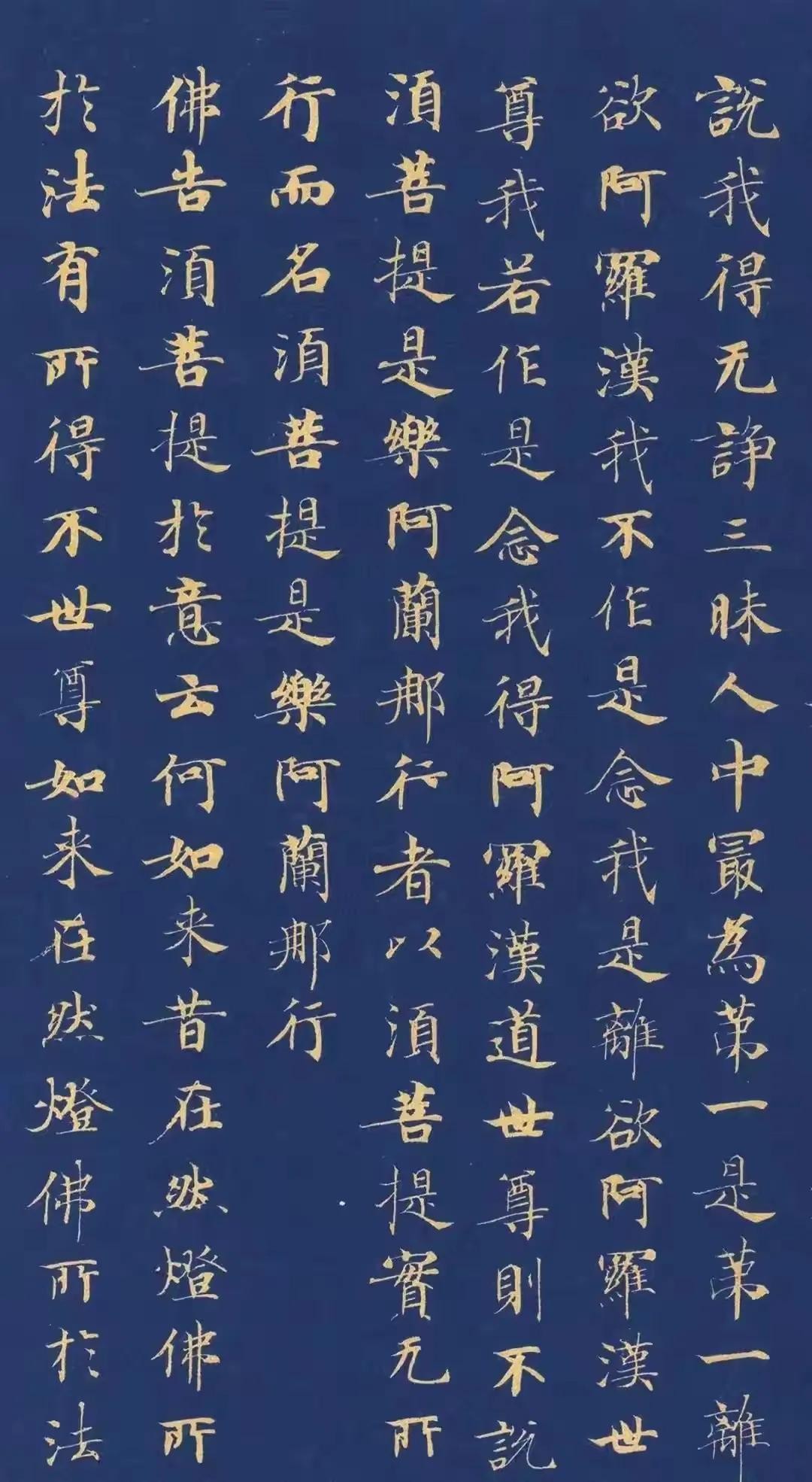

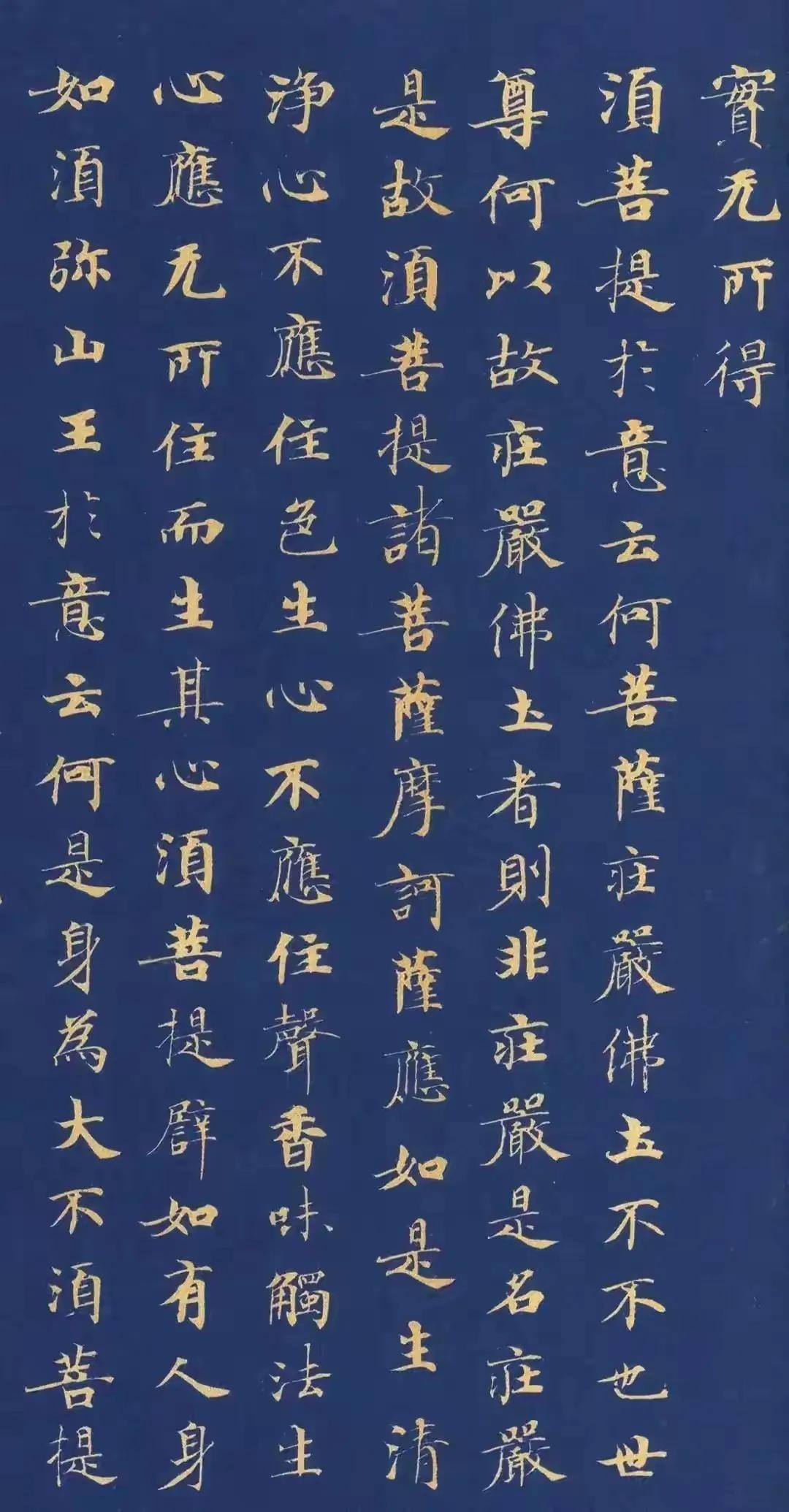

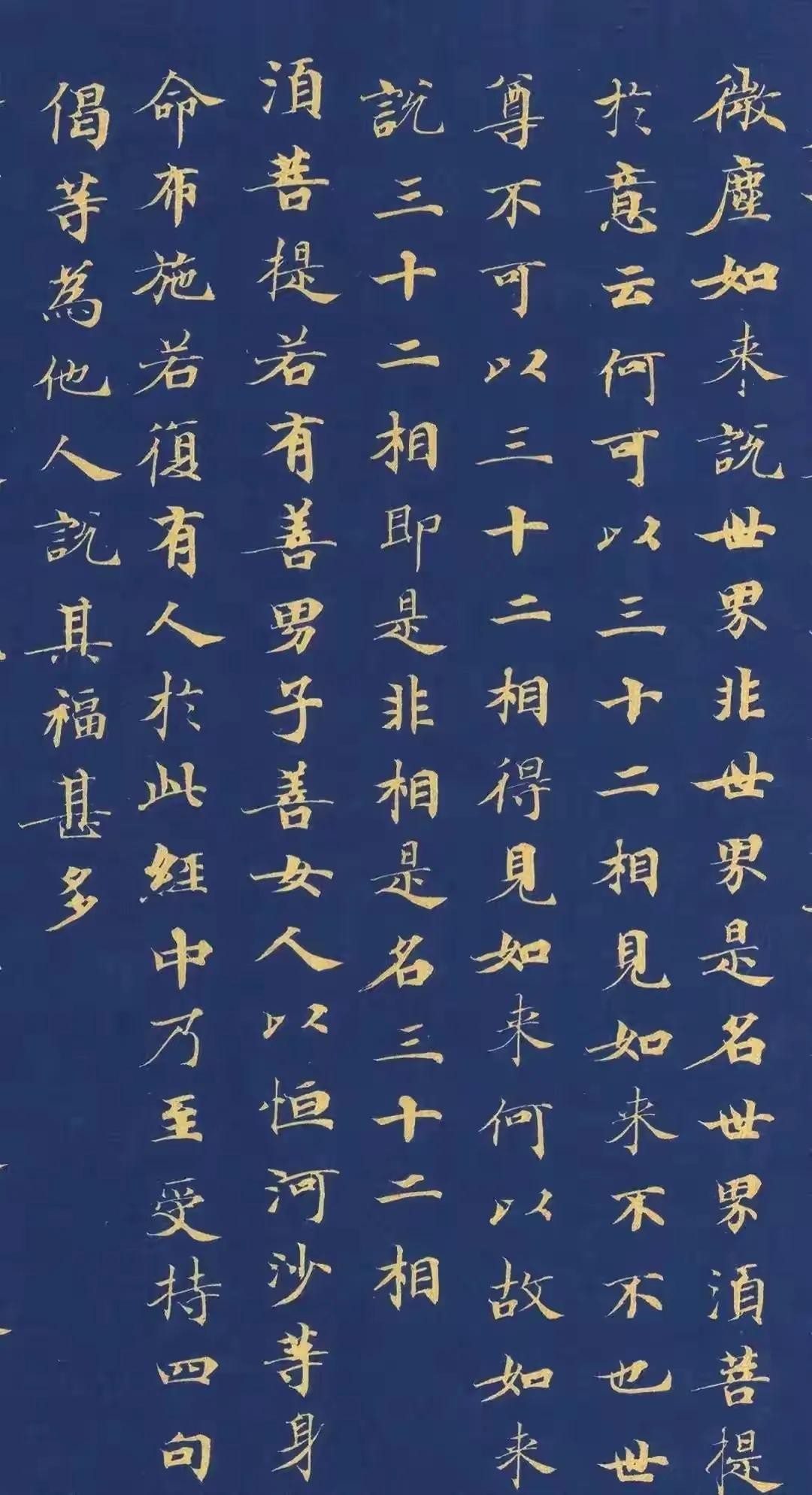

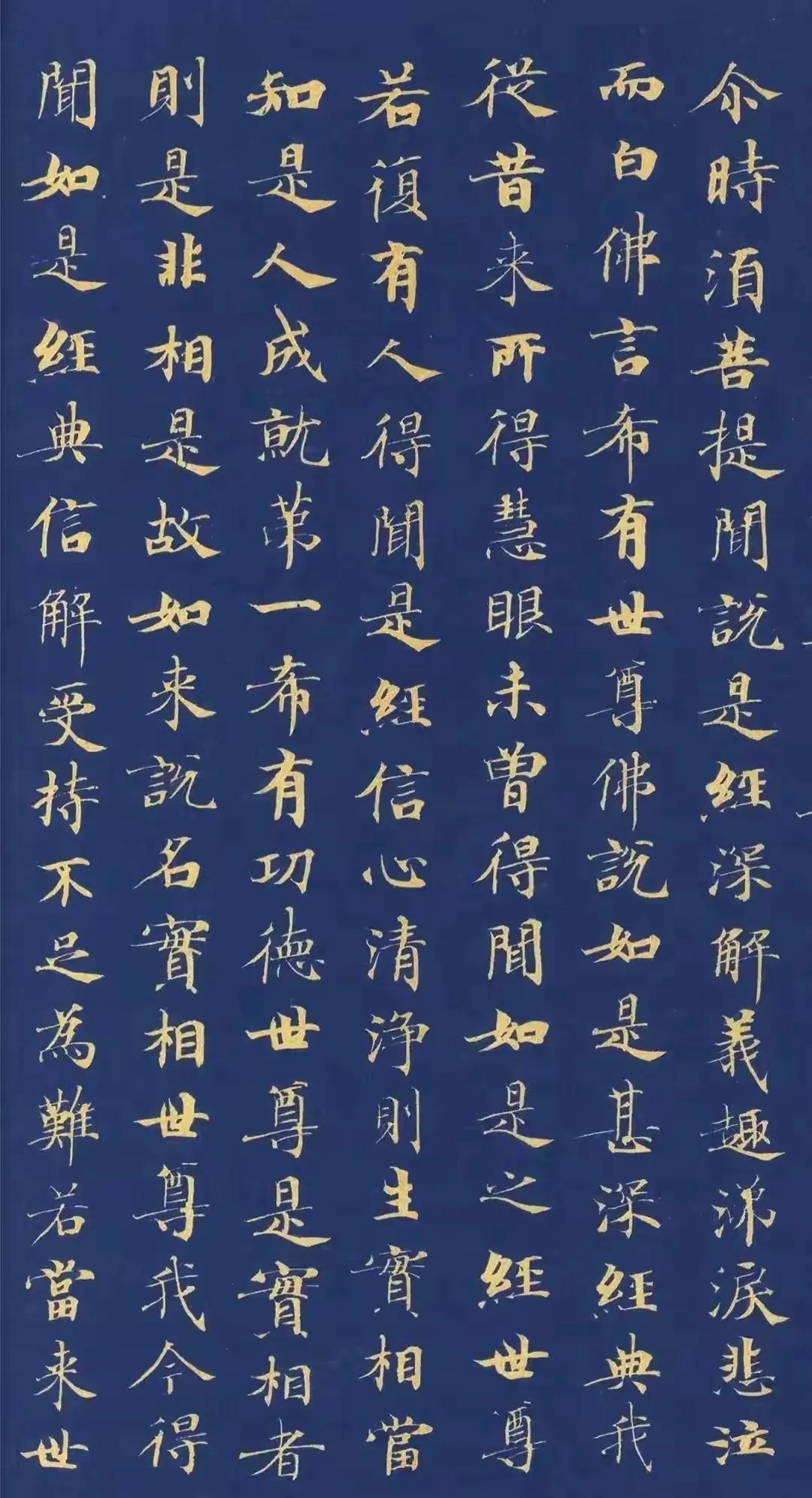

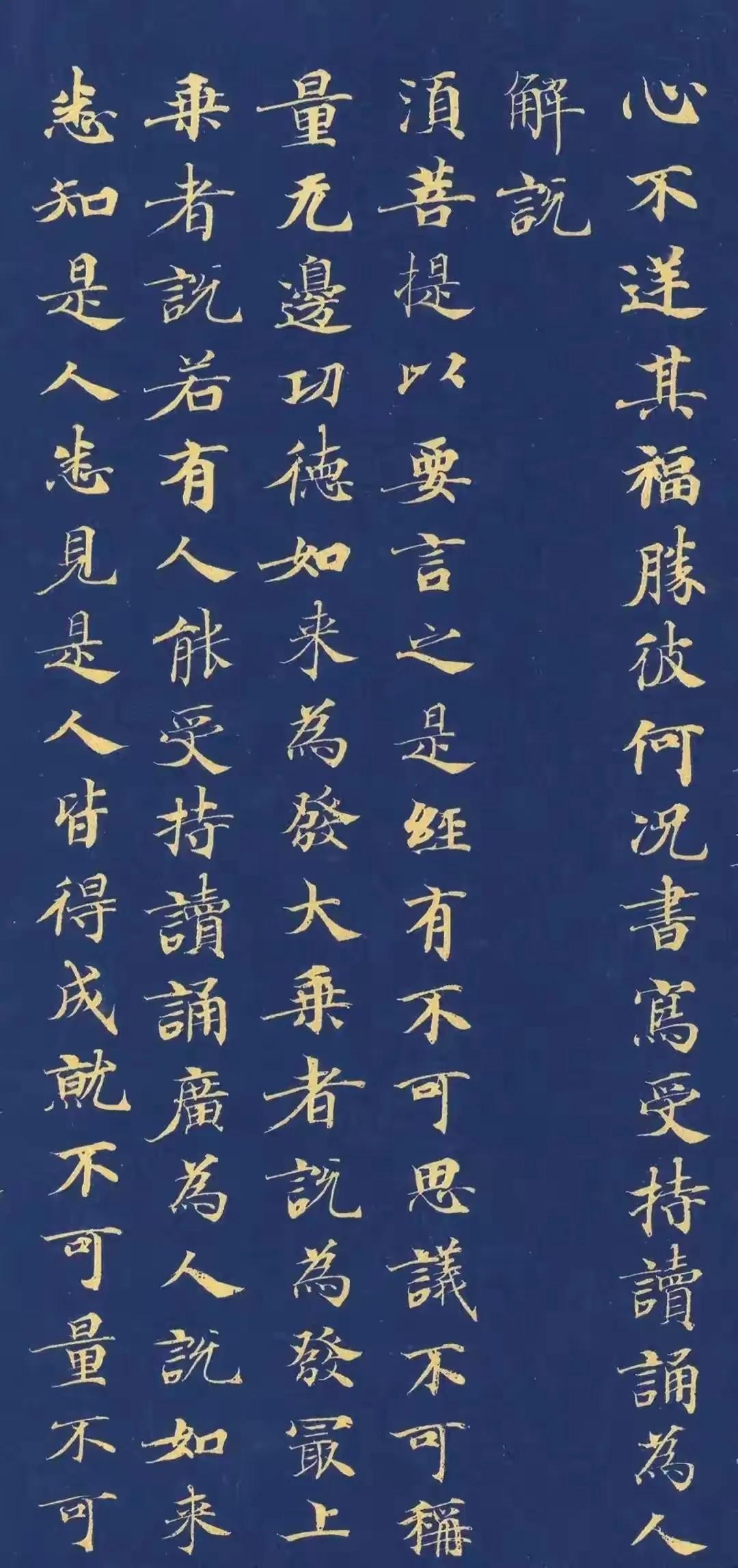

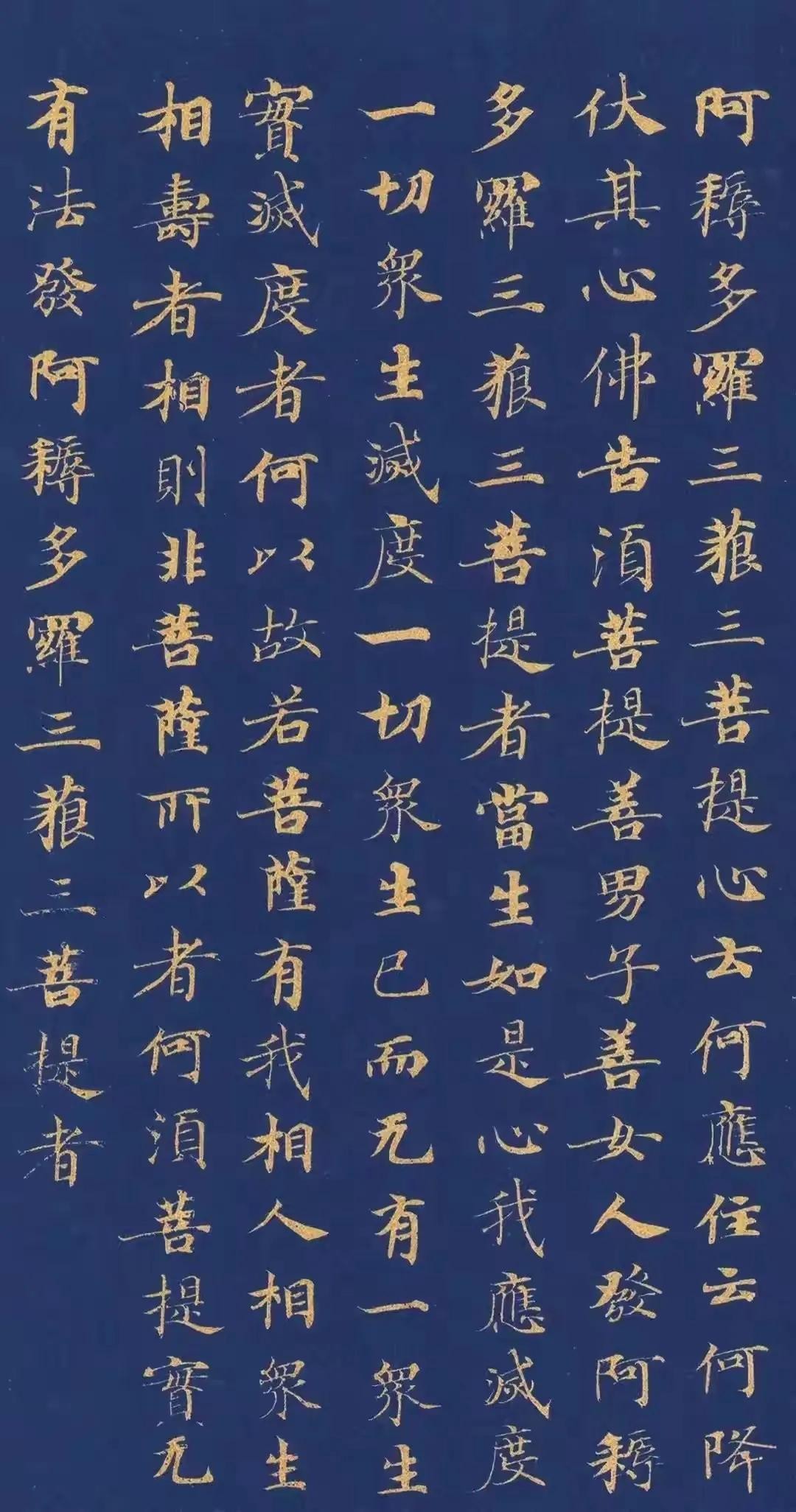

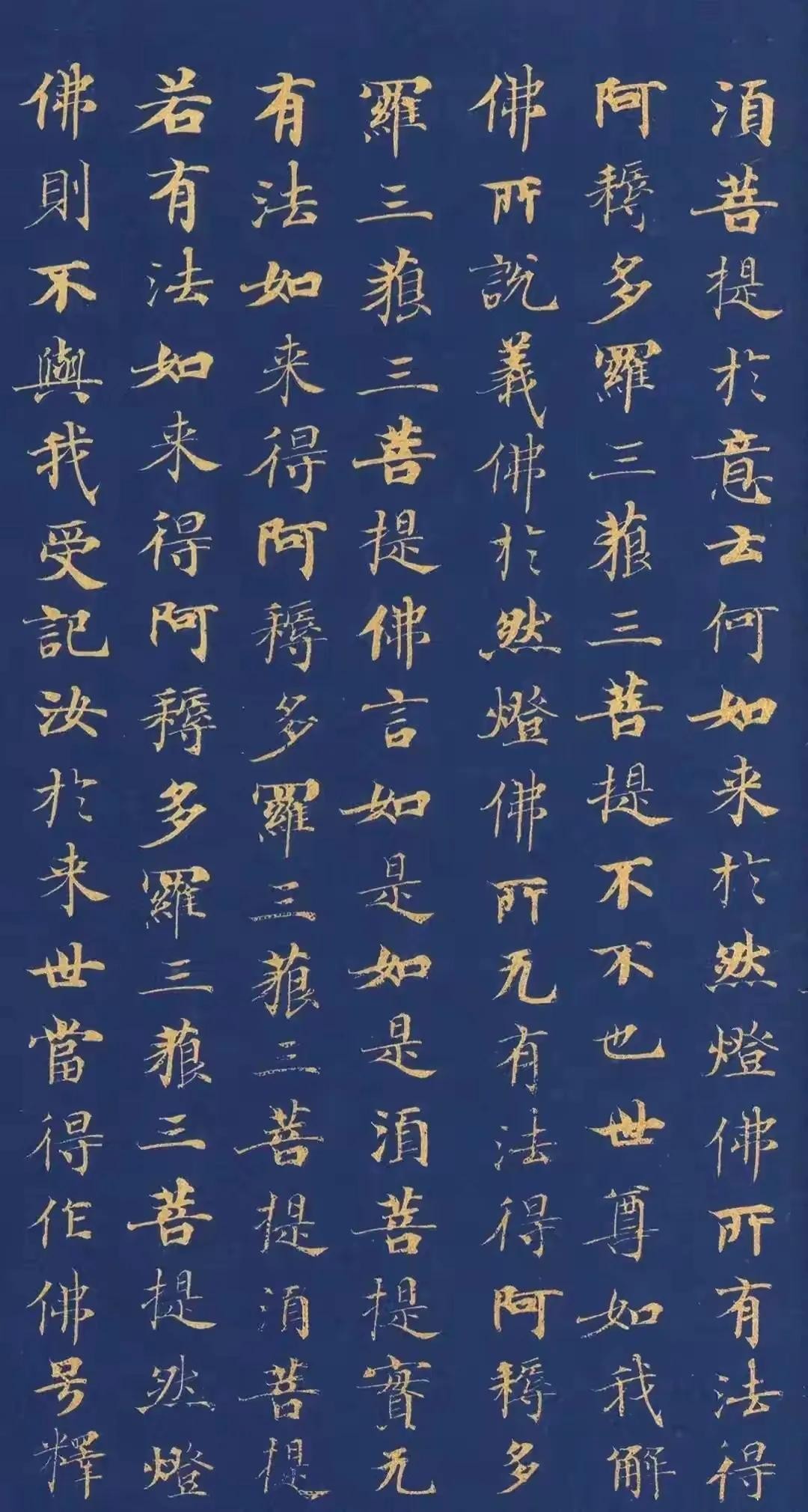

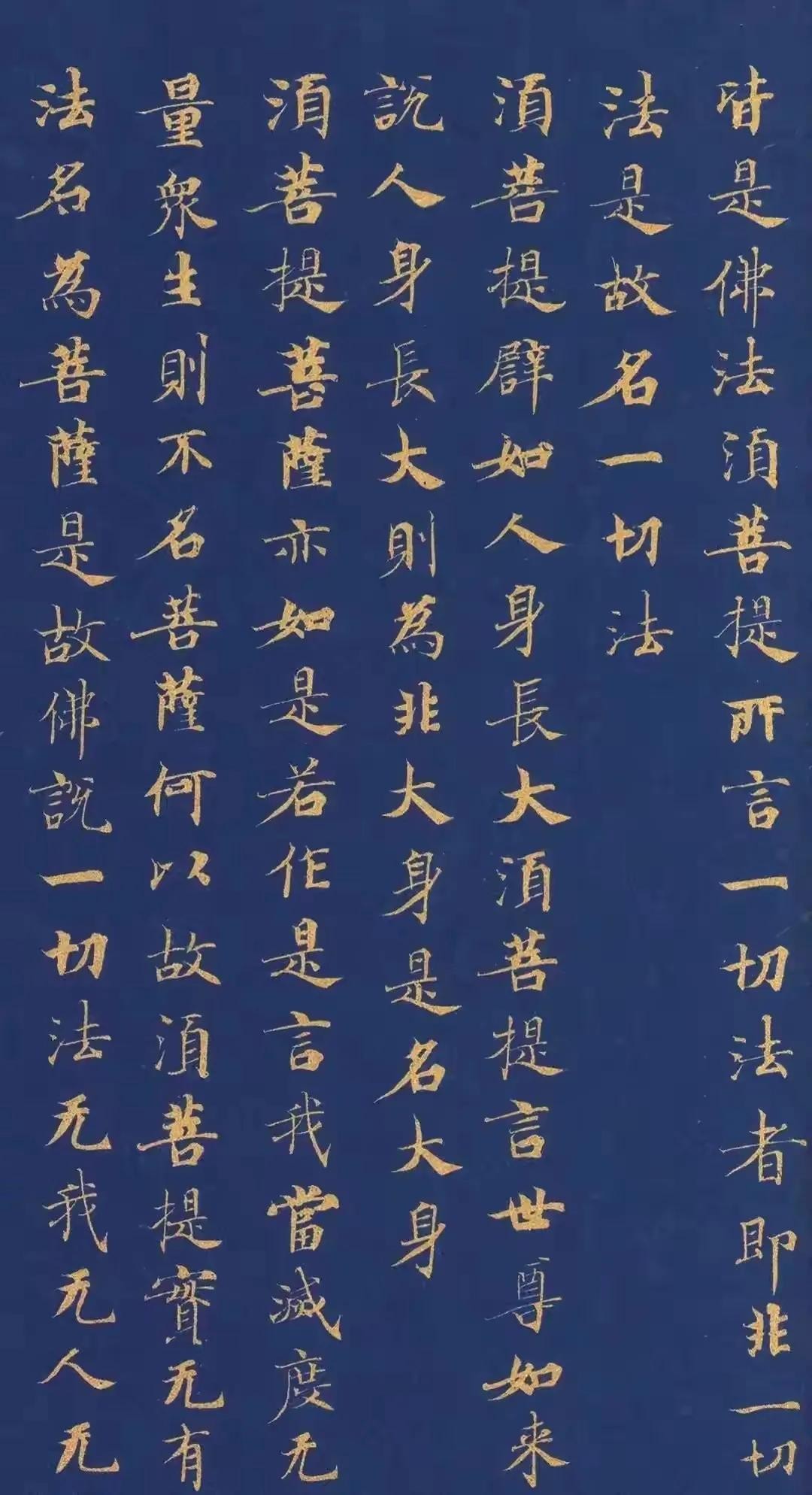

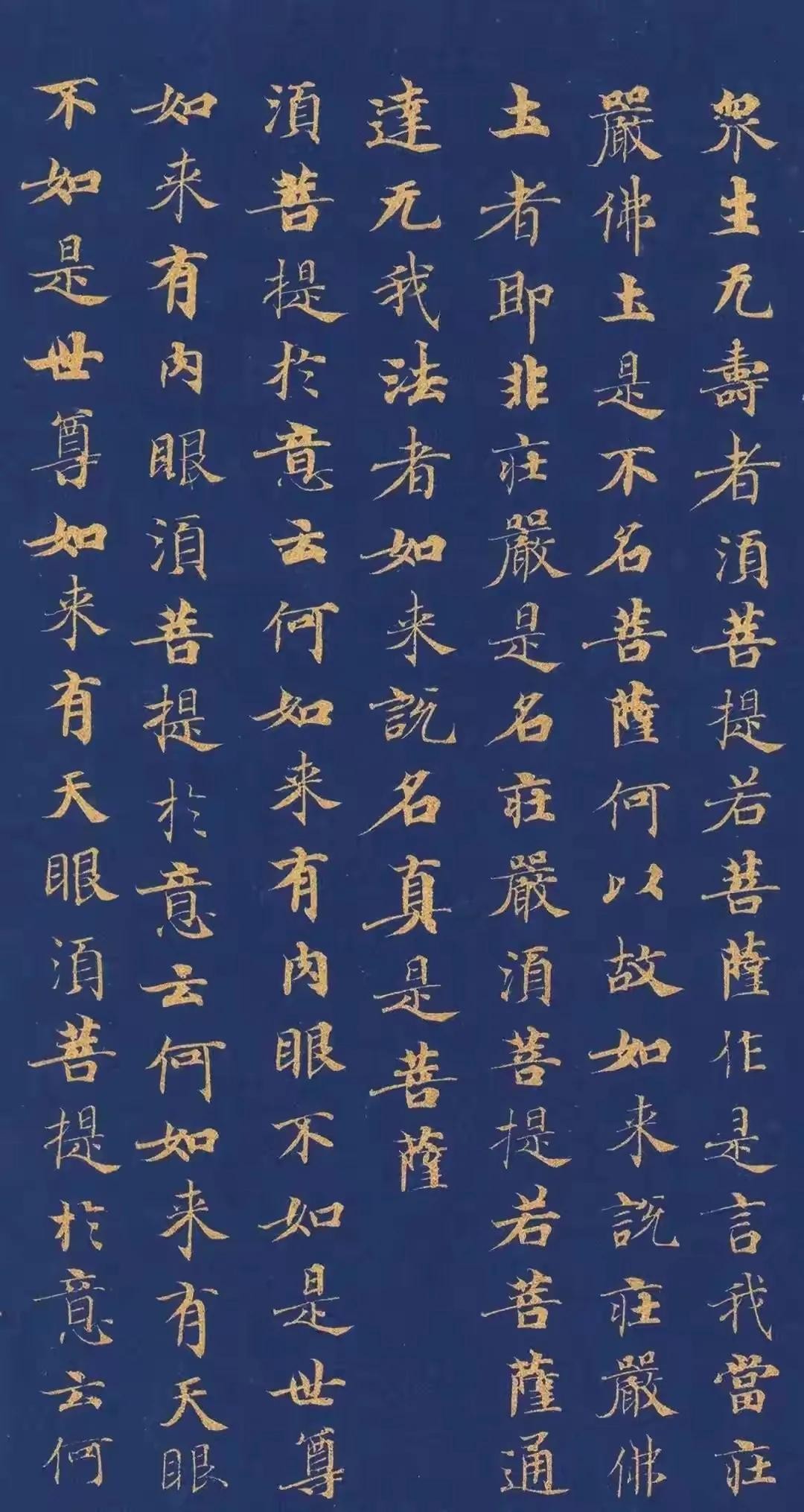

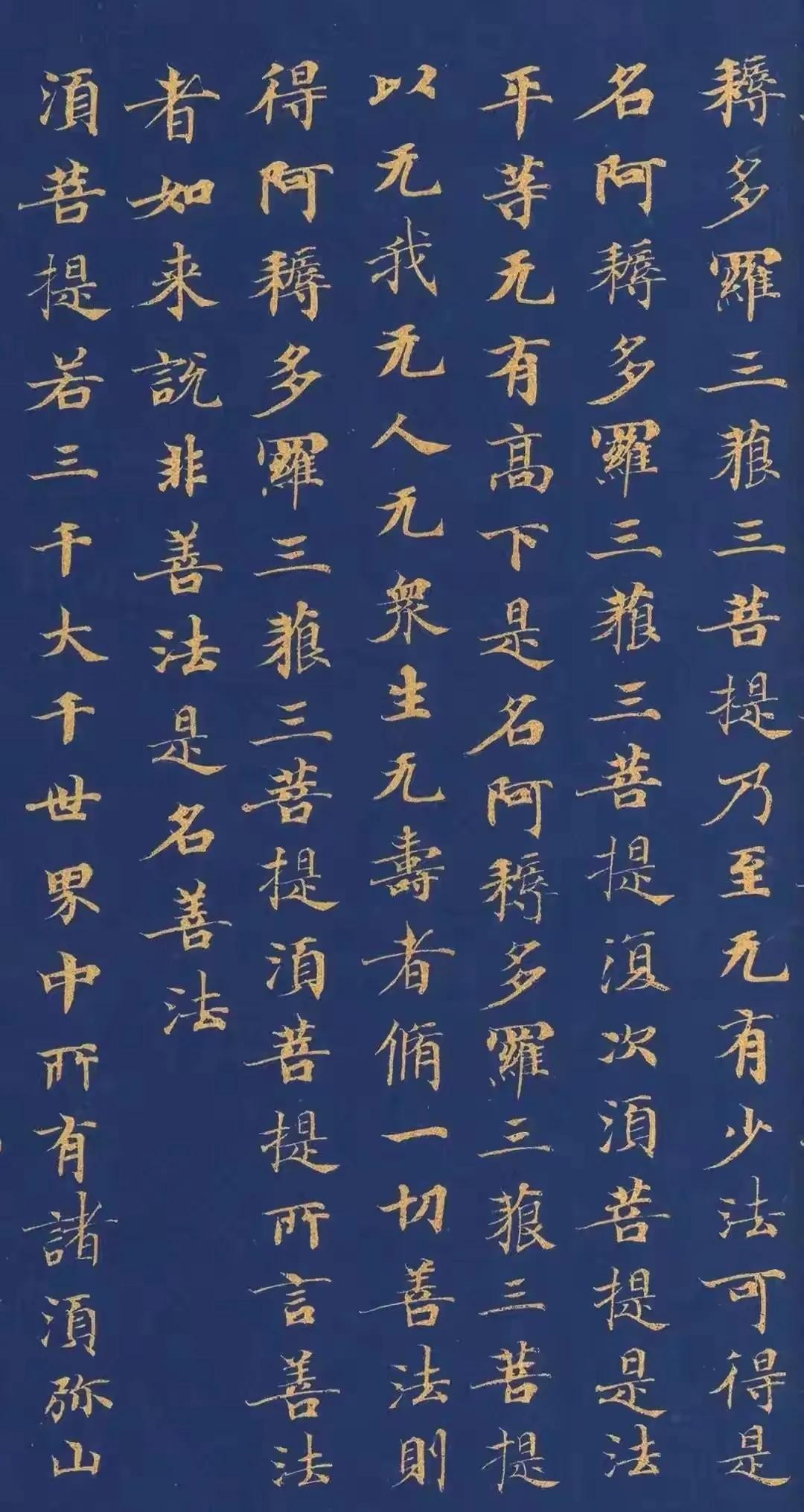

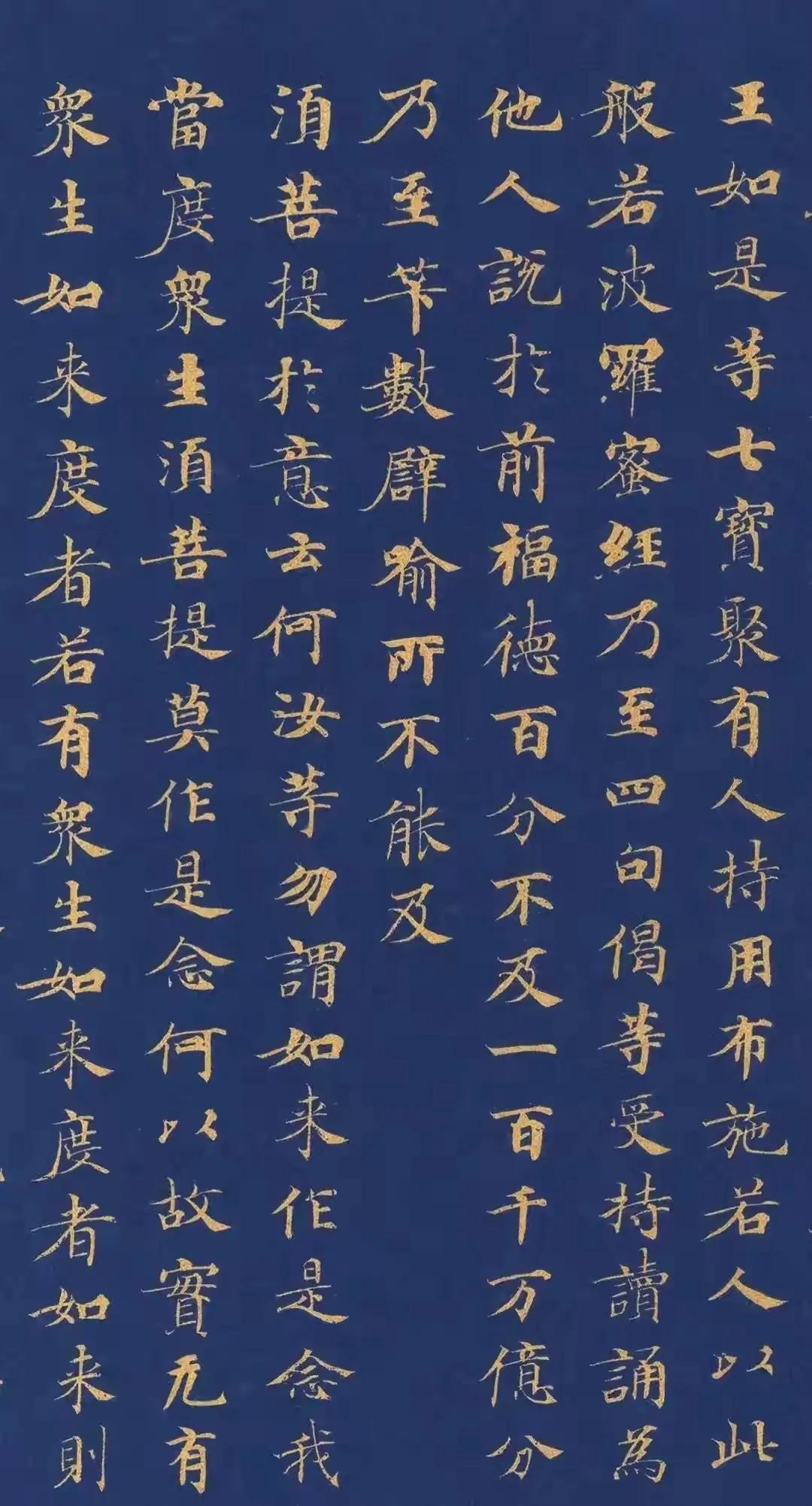

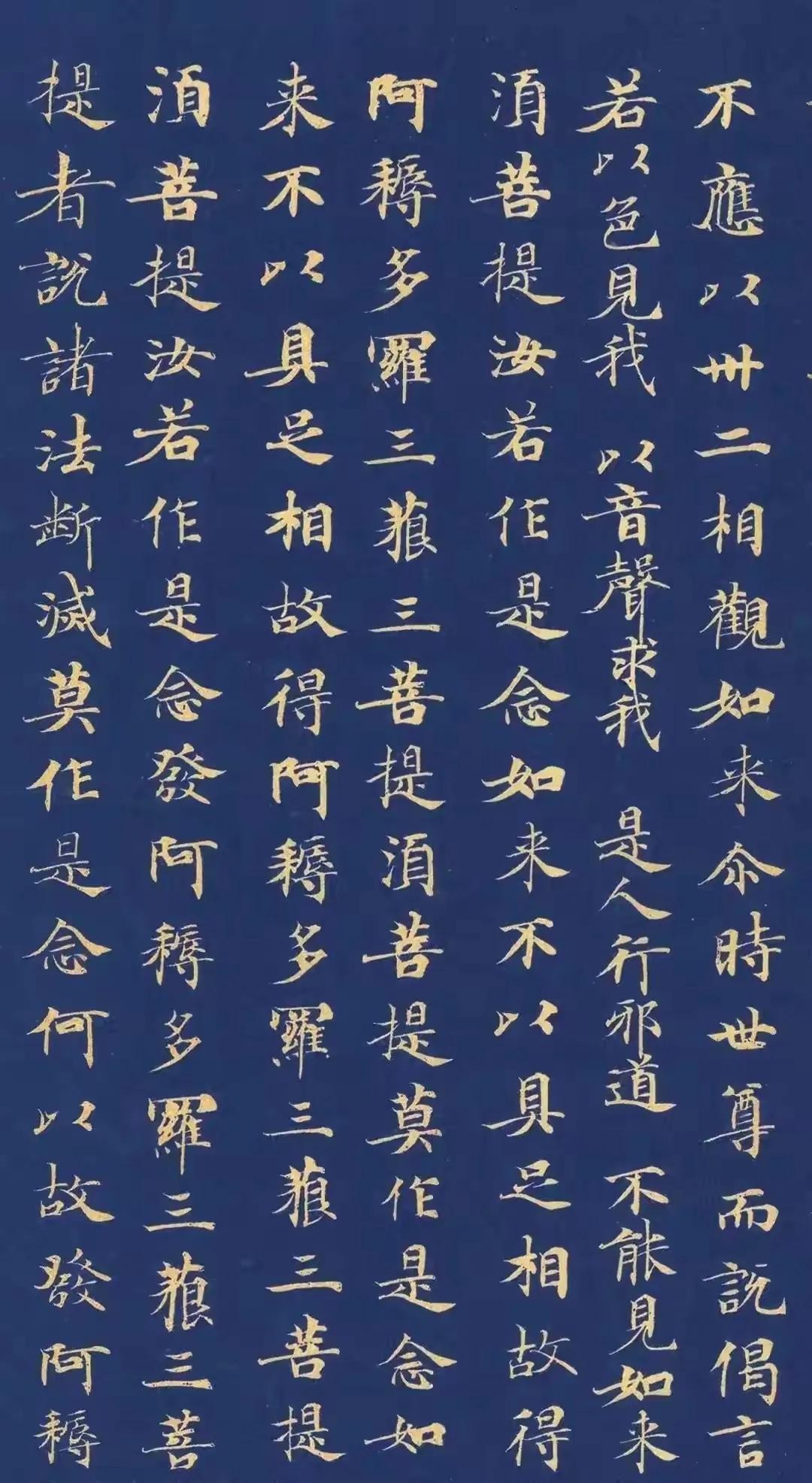

2. 笔法精髓

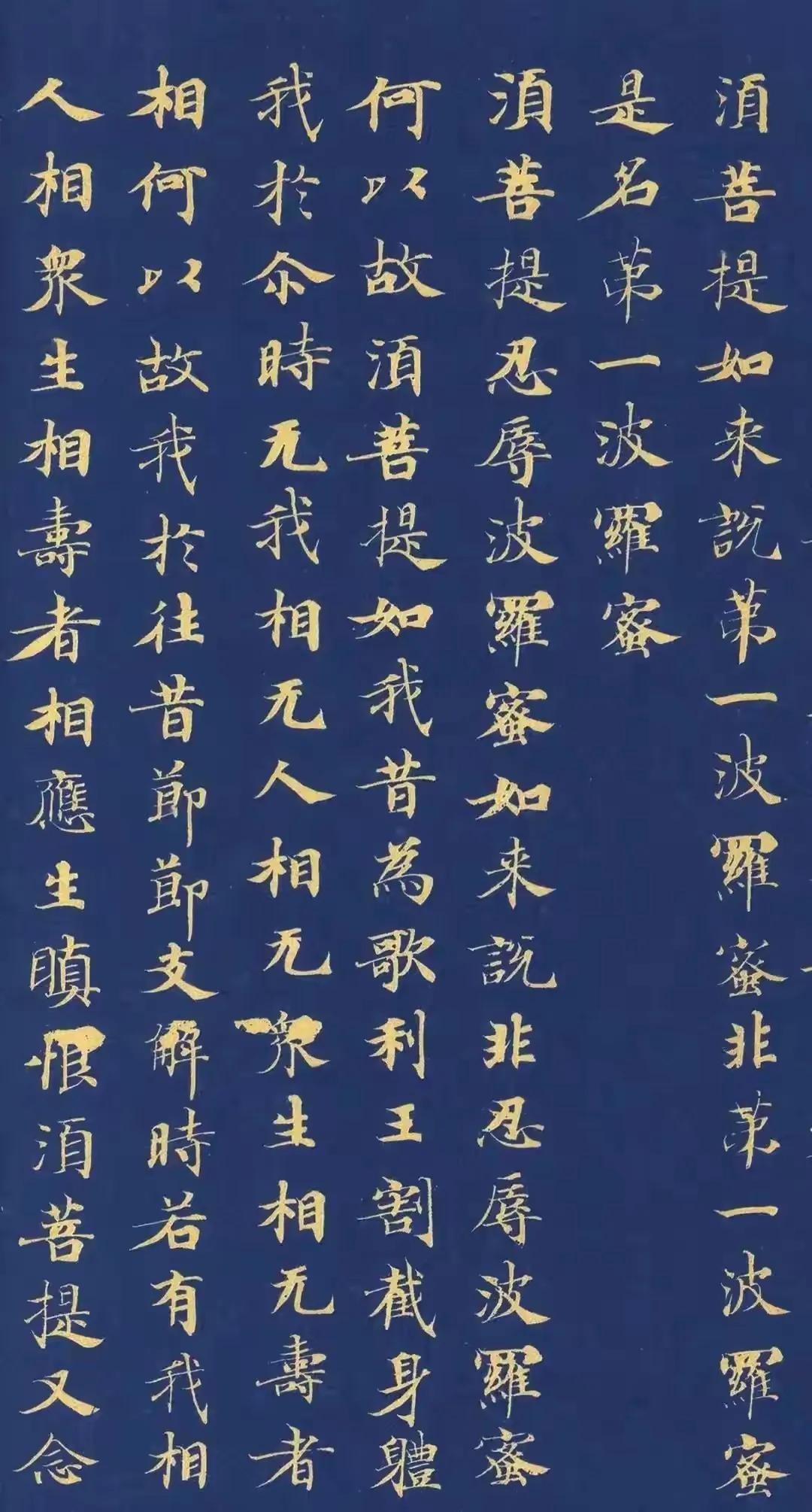

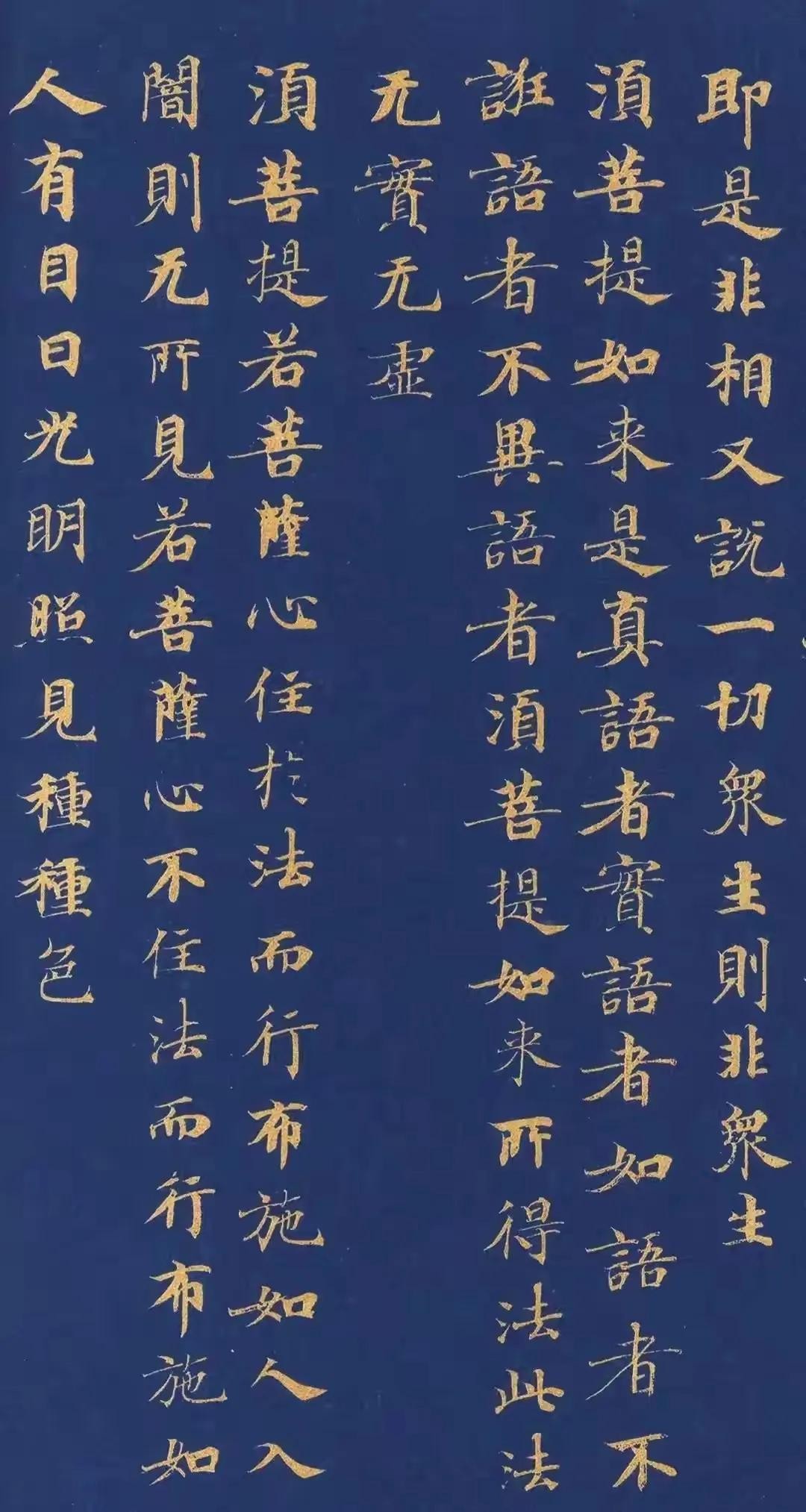

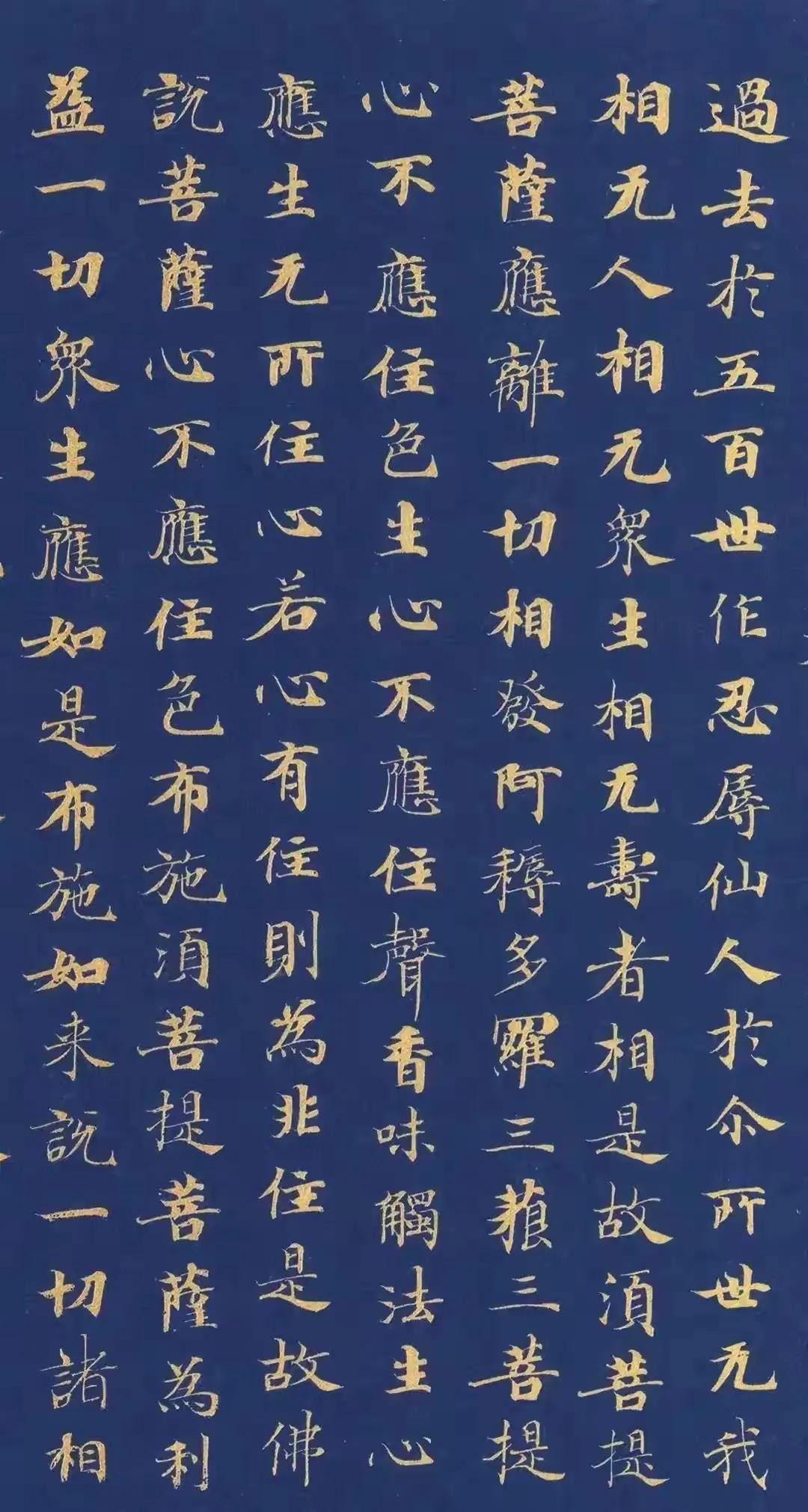

- 起笔轻盈:尖锋入纸后通过衄挫调锋,如“如”字横画起笔呈飞角,极具动态感。

- 中锋行笔:以智永、褚遂良笔法为根基,线条遒劲秀润,提按分明,转折处方圆并用,如“来”字竖钩的顿挫与“生”字横画的弹性。

- 收笔沉着:末笔多回锋蓄势,如“心”字卧钩的饱满收束,体现魏晋风骨。

3. 结字与章法

结字平中寓险,单字重心左倾,右部笔画舒展,形成“疏可走马,密不透风”的对比(如“言”“教”等字)。整体章法疏朗如星罗棋布,行距宽绰,墨色浓淡自然,营造出庄严超逸的宗教氛围。

三、历史流转:从敦煌藏经洞到国家宝藏

1. 封存与流失

此卷完成后藏于敦煌莫高窟藏经洞,1900年被道士王圆箓发现。1908年法国人伯希和以低价盗走,后辗转归国,现藏于甘肃省高台县博物馆,编号0001,被列为国家一级文物并禁止出境展览。

2. 学术价值

作为敦煌写经中字数最多、保存最完整的宫廷墨迹,它为研究唐代官方书法制度、佛教传播及武则天时期的文化政策提供了直接物证。虞世南之子虞昶的监制跋文,更印证了其“皇家范本”的地位。

四、艺术价值:超越《灵飞经》的唐代小楷巅峰

1. 与《灵飞经》的对比

启功先生曾评价:“唐人写经体不输钟绍京,气息更超尘脱俗。”此卷笔法丰富性远超《灵飞经》,例如“应”字三点水的连笔变化、“见”字末笔的飞白处理,均展现出职业抄经生的精湛控制力。其5000余字的完整篇幅,更提供了系统的笔法学习样本,而《灵飞经

》仅存43行。

2. 对后世的影响

宋代以后的“馆阁体”虽工整却刻板,而程待宾的写经体融合晋唐笔法,既具法度又不失灵动,被当代书法家视为“医治俗气”的良药。其尖锋入纸、衄挫调锋的技法,成为当代小楷教学的重要范本。

五、当代意义:数字化传承与临习价值

1. 复制与传播

文物部门采用超高清1:1复制技术,推出《金刚经》复制品,如京东在售的“敦煌写经临帖卡”,使普通爱好者得以近距离欣赏原作细节。

2. 临习建议

- 工具选择:建议使用兼毫毛笔(如“七紫三羊”)、半熟宣纸(如清水书画宣),以还原唐代硬黄纸的书写质感。

- 笔法重点:注重尖锋起笔的“虚入实出”、中锋行笔的“绵里裹铁”,以及收笔的“回锋蓄势”。可先单字精临,再通篇章法练习。

- 文化延伸:抄写时结合《金刚经》义理,将书法实践与心性修养结合,体会“庄严国土,利乐有情”的境界。

结语

程待宾小楷《金刚经》不仅是唐代书法艺术的缩影,更是中国文化交融的见证。其从宫廷到敦煌、从流失到回归的历程,承载着民族文化记忆;而其笔法、结字、章法的高度成就,则为后世书法学习者提供了取之不尽的宝藏。正如敦煌研究院专家所言:“此卷一字千金,是用墨笔书写的敦煌精神。”