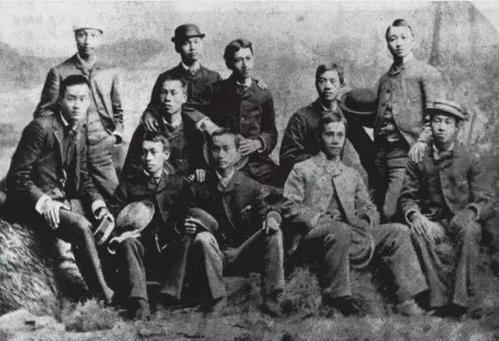

国学大师章太炎,革命生涯最惊险的一次入狱,“苏报”案

作为20世纪初,最为著名的国学大师,章太炎可谓鼎鼎有名。

他是晚清到民国时期,学术界一位真正的泰山北斗。其研究领域广博,造诣精深。民国文坛很多享有盛名的学者,都是出自其门下。

学生中最为有名的就是鲁迅了。鲁迅在临死之前,还要抱病写下《关于太炎先生二三事》,可见恩师在其心目中的地位。

章太炎对待学生,和蔼若春风,相处如友人;对待达官贵人则一片横眉冷对,向来不假辞色。

除了卓越的文学成就和傲然的文人风骨,章太炎更是一位杰出的革命家。

其革命生涯堪称传奇:多次入狱,性命都危在旦夕,却能屡屡逢凶化吉。

最为人所称道的,便是当初引起全国轰动的“苏报”案了,那么具体情况是怎样的呢?

章太炎

还要从章太炎的生平开始说起。

章太炎,1869年出生,浙江余杭人。原名学乘,字枚叔,后易名为炳麟。因反感清朝统治,欲效仿明末清初著名反清斗士顾绛(顾炎武)而改名为绛,号太炎。世人常称之为“太炎先生”。

章太炎在青年时期,有感于中日甲午战败,愤然而起,加入康有为的维新派,立志于帮助清廷变法图强,后来由于慈禧发动政变导致戊戌变法失败,章也随之流亡日本。

在日本期间,章依旧关心国事。这一时期,他的思想还是以维新保皇为主,立志于重新拥立光绪亲政。

随后,1900年,发生了著名的义和团运动和八国联军侵华事件。章太炎看穿了清廷对内统治的虚伪嘴脸和对外侵略者的软弱无力,对清朝的统治彻底失望,认为必须恢复汉家江山,彻底推翻清朝统治。

时间到了1903年,章太炎从日本归国后,便一心闭门著书,后来受上海爱国学社的邀请,成为了该校的国文教师。

爱国学社是一群进步人士所自发成立的学校,对革命很是热心,与当时的进步报刊《苏报》有着密切联系,章太炎也时有文章发表。

事情的导火索,源自于当时全国范围内发起的拒俄、拒法运动。

1903年4月24日,日本报纸刊载消息说:广西巡抚王之春为平定贼寇,欲请求当时驻扎在越南谅山的法军的援助;同时还打算向法国亨达利洋行筹借巨款,并答应在事成之后,用全省路矿等权作酬劳来还款。

消息一出,无论是在海外留学生中,还是国内的社会舆论,一片哗然。各路人士纷纷发电给清廷,以表示对此事的反对。

此时,由于清政府为了“师夷长技以制夷”,在各地陆续开办了很多新式学堂、报馆。本意只是为了学习西方先进的技术来维持自己的统治,由于学堂和报馆的兴起,西方先进的自由、民主的思想也随之广泛地传播开来,在社会中引起了很大的反响。

加上自鸦片战争以来,清政府一味地卖国求荣,委屈求存,各界社会有识之士心中对清廷本就没什么好感。

所以拒法事件,才能在瞬间引起如此大的社会反响。

等到后来,有了确切的消息,说此次向法国贷款借兵乃是误传,实际上没有这等事发生,人们才避而不谈。

但是接下来的拒俄事件,却将国内反清的革命热情推向了高潮。

客观来说,当时国内的革命势力主要由提倡保留帝制的保皇派和要求彻底推翻清朝统治的革命派组成。

起初两派势力不相上下,各执一词。

反清的认为必须进行彻底革命,推翻清朝统治实行共和;保皇帝则认为可以在保留帝制的基础上做改革,谁也说服不了谁。也没有哪一派能形成绝对的优势。

等到后来清政府在拒俄事件中的一系列操作,才把国内的革命势力,全部推向了倾向于共和的一边。

事情的起因是中俄1902年签订的《东三省交收条约》,条约规定,俄国应于1903年4月撤退在金州、牛庄等地的驻军。

但是到了约定的时间,俄国不仅不撤军,反而在4月18日向清政府提出七项新要求,妄图长久占领东北,使其成为俄独占的势力范围。

4月27日,上海群众千余人在张园集会,举行拒俄会议。会议致电清朝政府外务部,表示“此约如允,内失主权,外召大衅,我全国人民万难承认”。同时还致电各国外交部,表示“即使政府承允,我全国国民万不承认”。

此时,留日学生接到消息也是义愤填膺,更有甚者,欲组织义勇队奔赴前线,抗俄救国。

上海各界和日本留学生的拒俄行动得到了国内各地爱国者的热烈响应。

北京、武昌、南昌、广州、杭州、福州、长沙、开封等地的学生和其他群众也一起进行了坚决的拒俄斗争。

当时采取的斗争手段,大多都是向清政府的政务部门或者外务部上书请愿。

请愿人员的组成部分,大多以倾向于革命党和保皇党的成员为主。

即使是最为反清情绪最为激烈的革命党,其提出的口号也还是想要效仿曾国藩、李鸿章,组织团练,起兵勤王。

但清政府对待请愿学生和进步团体的态度却采取一刀切的做法,他们认为这些人“名为拒俄,实则革命”。

清廷先是杀害了去北京请愿的留学生代表,随后又下达密电,对参加请愿的人等,进行大肆搜捕。

最后迫于国内舆论压力,以及外国势力的相互干涉,清政府还是拒绝了俄国提过的新的无理要求。拒俄运动没有进一步的扩展,但是由于清政府对拒俄运动的镇压,却把保皇党人彻底地推向了革命的一方。

至此,革命已经无法避免。

清政府此刻也对国内高涨的革命情绪有所察觉,便想到了重新召回康有为来进行所谓的维新运动,来继续维护自己的统治。

但是今时不同往日,国内的舆论风潮已完全转向了革命建立共和政府一边。

其中,革命派的主战地,便是当时颇有名气的《苏报》了。

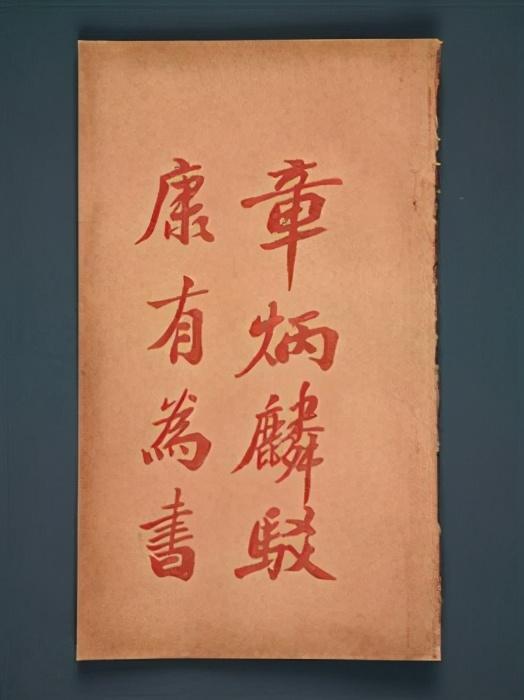

邹容的名著《革命军》和章太炎的名著《驳康有为书》也先后于苏报刊登,强烈呼吁革命,并有利驳斥了康有为关于维护清朝统治的言论,章太炎更是直呼光绪皇帝为“载湉小丑,不辨菽麦。”

载湉是光绪的名字,意思说光绪连豆子麦子都分不清楚。

这八个字一出,石破天惊,中外震动。清政府气急败坏,恼羞成怒,降下圣旨,欲把章太炎、邹容等人置之死地而后快。

但是清廷的想法也没能立马付诸实现,由于《苏报》的报馆位于上海英租界之内,只有租界内的巡捕才有权力上门抓人,清政府是无权对租界之内的人员进行抓捕的。

所以清廷需要不断地派人去和英人协商抓捕事宜,本来英国人对此事无可无不可,但是由于英国人在中国的租界地盘正处于扩张期,面对这种可能损害自己权益的事情是不愿意参合的。

英领事经不住清廷官员袁树勋的纠缠,才同意巡捕抓人。抓人的过程也是形同儿戏,不仅事前走漏消息,每次去之前还大张旗鼓,报馆之内的人是有充分的时间和机会逃走的。

但是章太炎不走,他端坐报馆之内,等待巡捕上门抓人。

他明白这场斗争的意义,更是下定了牺牲的决心,准备用自己的鲜血和头颅向社会宣示反清革命事业的正义性。

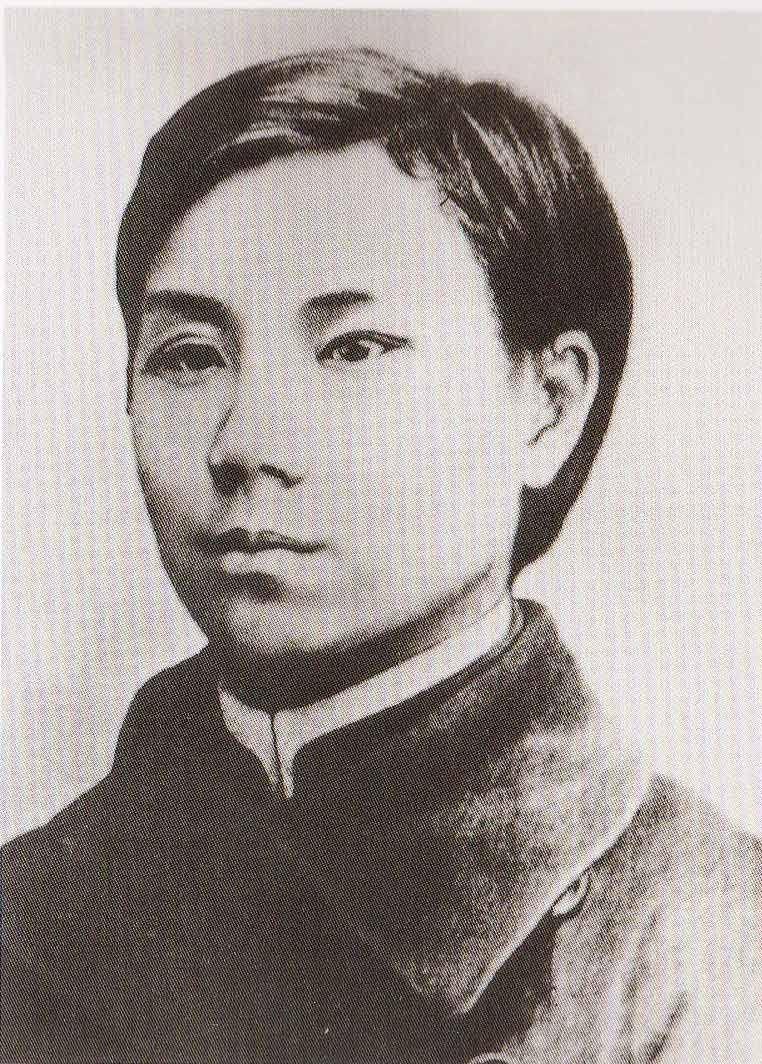

《革命家》的作者邹容,当时年仅19岁,仰慕章太炎的高风亮节,随后也自动投案自首。

邹容

原本按照袁树勋和英国人的商量,章、邹二人只需要在监狱坐几年牢,就可以出狱。

但是气急败坏的清政府却又下圣旨,催促袁尽快把章、邹二人引渡出去,置其于死地。

但是英租界的事情,清政府说了可不算,协商到最后,想了一个折衷的办法,在英租界内的会审公廨开庭审讯。

会审公廨本是清政府为了方便处理租界内华人案件而在租界内设立的一个小型衙门。

会审当天,清政府代表指控章、邹二人,污蔑圣上,诽诋朝廷,心怀叵测,图谋不轨。还引用了《苏报》刊登的关于革命和驳斥康有为的文章来作为证据。

对于清廷的指控,章、邹二人供认不讳,但是言辞之间,对所谓的审讯却非常不屑,他笑道,你们自称中国的朝廷,以朝廷的名义来控告自己的国民,不是在外国的法院,却是在租界内的新衙门里面,真是千古笑柄。

此番话语,也彻底揭露了清廷的软弱和无能,让人进一步的看穿了清朝的真面目。

审讯完毕,当二人被送回巡捕房时,到处都是前来观看的人潮,章太炎在车上看到这种情景,风趣地吟道:“风吹枷锁满城香,街市争看员外郎!”

可见其乐观豁达的胸襟。

章、邹二人还在监狱吟诗对唱,以诗言志。章太炎赠诗邹容:

邹容吾小弟,被发下瀛洲。快剪刀除辫,干牛肉作糇。英雄一入狱,天地亦悲秋。临命须掺手,乾坤只两头。

邹容回赠:

我兄章枚叔,忧国心如焚。并世无知己,吾生苦不文。一朝沦地狱,何日扫妖氛?昨夜梦和尔,同兴革命军。

两诗豪情横溢,表示出他们在囹圄之中,心心念念的还是唯有革命。

此时,清政府欲引渡二人出租界后,置其于死地,但是英租界的领事对此却不大认同,所以关于二人的判决迟迟未能下达。

恰逢此时,在北京发生了原自立军统领沈荩被害的事(自立军见文章《孙中山与康有为,兴中会与保皇党的恩怨情仇》),因慈禧的授意,沈荩被清廷杖毙,引发国内外舆论的极大愤慨。

英国领事以此为借口,拒绝交人给清廷。不得已,清政府又经过反复协商,最终争取到把章、邹二人监禁两年了事。

经此一事,清政府虽然在名义上获得了诉讼的胜利。但是清廷连下两道圣旨,每次都欲置章、邹二人于死地,最后的结果只是轻飘飘地被判了两年。

清廷的虚弱和无能却充分的暴露在了大众面前,人们发现原来清政府也不是那么的可怕,革命的浪潮也越来越汹涌。

最后说一下章太炎和邹容二人的后续遭遇。

邹容因不堪监狱的劳苦,病死在狱中,当时年仅二十岁,离出狱之期仅七十余日。

而章太炎却熬过了监狱的折磨,在出狱后,远赴日本,继续传播革命事业。