宋代文人笔下的元宵节:袨服华妆着处逢,六街灯火闹儿童

引言:

去年元月时,花市灯如画,月上柳梢头,人约黄昏后。今年元夜时,月与灯依旧,不见去年人,泪满春衫袖。

这首词是人尽皆知的北宋大词人欧阳修的作品,从这首诗中足以看出宋代元宵节异常热闹的场景。

中国民间传统节日很多,流传至今的节日像春节、端午节、中秋节等都是受到民间重视的一些重要节日。在几百年前的宋代,这些节日都热闹非凡,人们往往会举办许多庆祝活动。传统节日里不仅包含民俗文化,也包含传统的人文观念和文化内涵。

在漫长的封建社会,老祖宗给我留下的遗产中既有精华也有糟粕。这些传统节日能够流传到现在,早已洗去铅华,去其糟粕。元宵节一直都是 宋代时期,每年的正月十五这一天,都是民间一年一度最热闹的一天,宋代词人通过记述这一节日表达自己的感情,也侧面反映了当时宋代的社会面貌。

宋代庆祝重大节日

一、起源于汉代,兴盛于宋代,元宵节已经传承千年

元宵节虽然在宋代兴盛却并不是在宋代兴起的,具体起源于哪朝哪代,并无明确记载。根据《史记》卷二十四《乐书》记载:

汉家常以正月上辛祀太一甘泉,以昏时夜祀,到明而终。

《史记》中记载的这种祭祀活动,从夜到明,进行这种活动时,常常烈火满坛旁,与后世元宵节张灯习俗颇为相似,所以很多学者认为汉代的这种祭祀活动就是最早的元宵节。

元宵节又叫上元节、元夕节、元夜节、灯夕节。主要通过放河灯,设宴,出游等方式来庆祝。从十四日起张灯三夜或者五夜。元宵节定在每一年的第一个月圆之夜,在此夜举行庆祝活动。节日当天,无论是达官贵人还是平民百姓都会安排庆祝活动,以延续春节热闹的气氛。狂欢的节日经过文人生动的描绘和详细的记载,使得这一节日习俗得以流传至今。

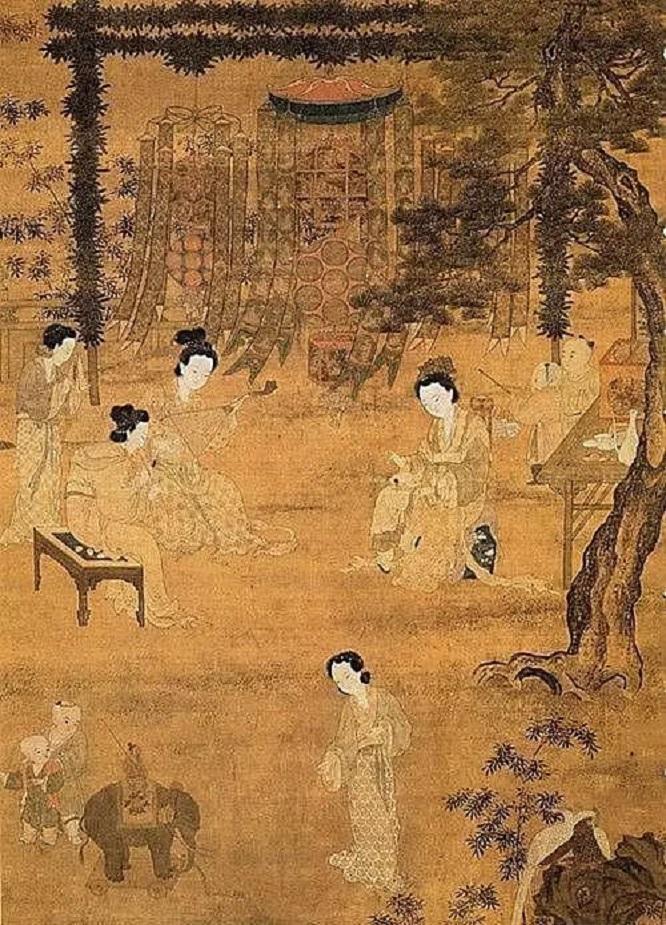

宋代歌舞盛会

元宵节热闹的习俗代代相传,到了宋代达到了一个顶峰。宋代元宵节习俗繁多,内容丰富。吃汤圆、祭蚕神,迎紫姑等等,不过这些都只是随着人们日积月累沉淀下来的,只有张灯庆祝活动才是从元宵节萌芽开始就出现的。但是因为元宵节起源并没有统一说法,所张灯习俗的起源也是众说纷纭。唐人熊孺灯的诗言:

汉家遗事今宵见,郭楚明灯几处张

熊孺灯认为张灯风俗是起源于汉代,当然关于张灯习俗究竟起源于何时,一般大多数人都人认为是汉代。

盛唐之后张灯的习俗才渐渐盛行,并且只在宫廷和达官贵族中流行,普通百姓并不流行。到了五代十国时期,人们只是偶尔张灯庆祝元宵节。元宵节到了宋代,才真正的能被称为狂欢节,因为到了宋代,这些庆祝活动和习俗才真正走向平民百姓。展现出普天同庆、与民同乐的精髓。

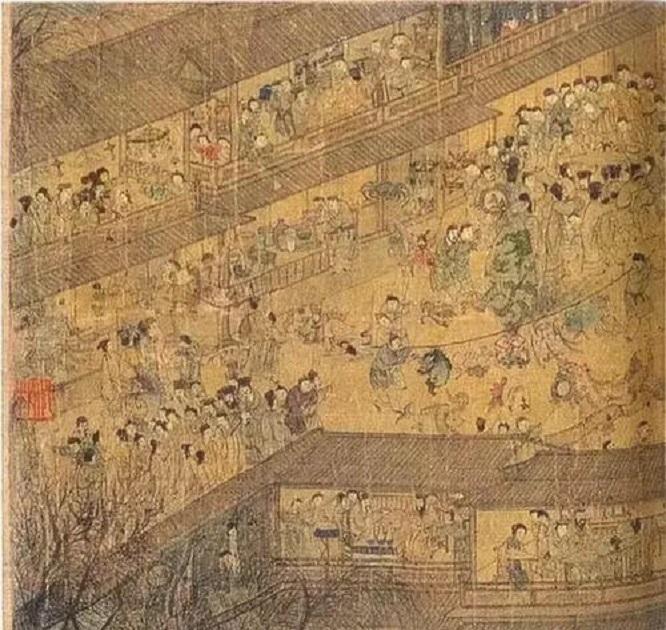

宋代元宵节庆祝活动

南宋临安元宵节更是热闹非凡,场面盛大。据《西湖老人繁盛录》记载:

城中天街,设有灯市。罗列灯毬求售。南至龙山,北至新桥,四十里灯光不绝。城内外有百万人家,前街后巷,僻港亦然。挂灯或用玉栅,或用罗帛,或用纸灯,或装故事,你我相赛......

从文献记载中足以看到当时元宵节盛大的场面。从宋代开始,元宵节就作为中华民族的精髓深深植根于民族魂魄之中。

二、宋代元宵词的兴盛民俗、政治经济等因素综合起来的结果,元宵词成为北宋社会的一面镜子

元宵节并不是宋代才兴起的,但是宋代产出的关于元宵节的宋词作品数量繁多。这其中的原因自然是和宋代社会的政治经济等情况脱不了干系。

繁荣的经济为元宵词的创作提供宽松的社会环境和消费需求公元960年,北宋建立,宋太祖黄袍加身,很快就结束了安史之乱之后长期的繁镇割据状态。虽然有些地方仍未收复,但在之后北宋统治的一百多年里,社会基本稳定。宋王朝也采取了一系列加强中央集权的措施,休养生息,发展农耕和经济,在一系列措施下,北宋的经济发展渐渐有了起色,不仅农业生产得到恢复,手工业和商业也得到很大的发展。

庆祝活动盛大场面

尤其是商品经济的萌芽和产生,一些商人聚集到城市进行商业贸易,刺激了消费,也激发了宋代文人的灵感。如万俟咏的《雪夜鳷雀夜谈》

望五云多处春深,开阆苑、别就蓬岛。正梅雪韵清,桂月光皎。凤帐龙帘萦嫩风,御座深、翠金间绕。半天中、香泛千花,灯挂百宝。圣时观风重腊,有箫鼓沸空,锦绣匝道。竞呼卢、气贯调欢笑。暗里金钱掷下,来侍燕、歌太平睿藻。愿年年此际,迎春不老。

这首词描写了在上元节人们成群结队,拥挤于喧闹的人群中,表现出上元节盛大的场景。到了南宋,这种元宵词也只增不减,大放异彩。但是南宋时期更多的是山河的破碎,统治阶层不思进取,沉迷享乐,战乱四起,民不聊生。所以词人多是以追忆的方式进行创作,描写都市的繁荣。虽然依旧是元宵词,但此时的文人心态与之前相比,大不如前。

题材的转变和拓展是元宵词兴盛的主要原因从唐代开始,诗词就作为一种娱人的方式流传下来,到了宋代这种功能已经开始发生转变。人们开始将生活融入作品之中,而像元宵节这种重大节日,场面宏大,各种庆祝活动层出不穷,自然也就成为宋代文人的描写对象。当然作者创作元宵词不仅仅为了纪念这声势浩大的节日,也为了表达自己的心境和感情。苏轼的《蝶恋花》就是由元宵节的人、月、景的描写引出自己对光阴似箭,人生无常的感叹。

第二个则是自己真实情感的流露,体恤民情。如苏轼的《后杞菊赋》,描写贫民百姓的困苦,在听到庆祝的萧鼓,暗自感叹时代的衰亡,表达作者对穷人的同情和怜悯,控诉时代的不公。

宽容的社会大时代背景,富裕的生活给了宋代文人无限的灵感元宵节是宋代一年一度的重大节日,对宋代人的生活影响重大。而宋代的庆祝活动远远不止张灯、吃元宵,从唐代延续来的大型百戏同样作为庆祝元宵的活动。百戏表演声势浩大,除了歌舞表演,还有一些杂技表演,上至皇室贵族,下到平民百姓无不尽情享受这场盛大的节日所带来的欢乐。

宋代文人众多,写诗作词的文人更不在少数,尤其是宋代的皇帝,几乎个个都会作词,甚至有一些还是比较出名的大词人,帝王直接参与创作元宵词的也非常多,宋徽宗就曾经创作过多首元宵词。文人大量创作元宵词与当时北宋实行的国策和文人的心态脱不了干系。

宋代虽然积贫积弱,内忧外患不断,但是统治者却认为外患不足以令人担忧,作为经济繁荣的朝代,商业发达的另一个作用就是包容性强,人们不觉得有任何忧虑,恰恰相反,宋代统治者认为自身国力强大,故而不思进取,尽情享乐。这也给宋代文人造成一种错觉,那就是自己生活在盛世,而元宵庆祝活动更是这种盛世的体现,所以才会大量创作元宵词。

元宵节特殊的习俗为文人的创作提供大量的灵感北宋原本是有宵禁的,与现在的一些地方宵禁一样,到了时间便禁止进行商业活动,不允许在街道上穿行,由金吾卫负责在街道上进行巡逻和戒备,防止行人在大街上徘徊。但是从唐代开始,人们便被允许在元宵节前后三天废止宵禁,允许在大街上逗留。

宋代年轻女子参加元宵活动

这样一来,元宵节的夜晚,青年男女们纷纷上街观看表演,举办庆祝活动,也由此引发了一个又一个传奇的爱情故事,这些故事自然就成了文人们的创作题材。

总之宋代大量元宵词的创作是民俗、政治经济等因素综合起来的结果,也成为了北宋社会的一面镜子。

三、大量元宵词的创作反映了了词人的心路历程和国家兴衰之路

宋代元宵词的创作始于宋代著名大词人柳永,随着这种趋势的风靡和词作者分布的范围扩大,体现城市面貌的元宵词逐渐成为词人们表述自己内心情感 和思考人生的载体。宋代元宵词反应了宋代城市面貌和重大节日盛况,表面上看,反映了城市经济繁荣,实际上却突出了宋代的国家政策。是宋代社会文化的缩影,具有鲜明的时代特征。

上元节

宋太祖赵匡胤黄袍加身,为了巩固政权,防止篡位,实行重文轻武的政策,对内安抚文人,给予文人优厚的待遇,依文治国。文人士大夫所处的政治环境和生活环境都相对轻松, 科举制的完善,使得宋代文官众多,官僚体系膨胀,权力分散让一些文人有了更多闲暇时间,饮酒作诗,再通过青楼歌女传唱。

在这样一种宽松的氛围中,宋代文人养成了注重享乐的性情。奢靡享乐的社会风气影响宋代文人的创作,宋代文人的创作又恰恰反映了这种风气的出现。

宋代城市经济繁荣

结语

从文人的这些元宵词来看,其本身就给后世传递很多信息。纵观宋代元宵词,更像一面镜子,折射出民俗的传承,历史的兴衰,时代的特征,也表达了词人对大宋盛世的歌咏和对人生世事无常,感慨万千的愁绪。宋代元宵词的兴盛并非偶然,是必然的结果,是时代的造就,也是宋代环境的促成,同样也是历史的反射。

元宵词的大量出现也表现了词人的心路历程,具有鲜明的时代特征。除了元宵词,宋代还出现青楼词等一些词作类型,宋人善于将生活融入作品之中,进行创作,题材丰富,内容多样。以简短的词来展现当时丰富的元宵活动比长篇大论更能让人记住。

参考文献

《史记》

《太平广记》

《全宋书》